はじめに

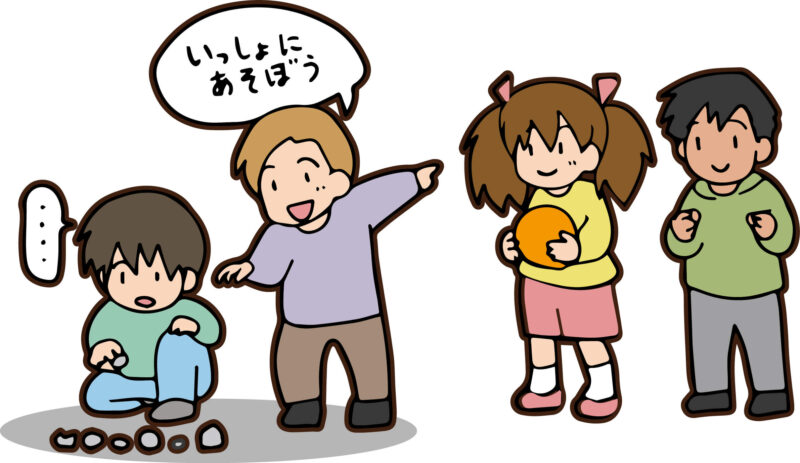

年中の頃、公園で息子が幼稚園の友達に「一緒に遊ぼう」と誘われた時のこと。

私はその場で衝撃を受けました。

「なぜ遊びに誘われても戸惑ってしまうのだろう?」

当時の私は、その理由を十分に理解できませんでした。

息子は自閉症スペクトラム(ASD)と診断されていますが、障害がなくても、遊びに入るのが苦手な子は少なくありません。

この記事では、自閉症スペクトラム(ASD)の4歳の息子を例にしつつ、

3歳〜6歳の子ども全般に役立つ、家庭でできる具体的な声かけやサポート方法をわかりやすく紹介します。

目次

はじめに

1. 4歳の自閉症スペクトラムの子どもが遊びに入れない理由

・恥ずかしい・戸惑い

・適切な返答が分からない

・遊びのイメージが湧かない

・相手の意図を読み取るのが苦手

2. 家庭でできるサポート・練習方法

・ステップ① ロールプレイで会話パターンを練習

・ステップ② 絵カードや視覚支援で見える化

・ステップ③ 段階的に実際の遊びに挑戦

・ステップ④ 「できた!」体験を積む

・ステップ⑤ お気に入りの遊びを準備

3. よくある質問

まとめ|安心して遊び

1. 4歳の自閉症スペクトラムの子どもが遊びに入れない理由

4歳の自閉症スペクトラム(ASD)の子どもは、遊びに誘われてもすぐに対応できないことがあります。

その理由を整理すると、主に4つの特徴が影響しています。

恥ずかしい・戸惑い

予期しないことや突然のやりとりに戸惑いやすく、誘われた瞬間にパニックになり逃げることがあります。

例:「遊ぼう」と言われた瞬間、頭の中が整理できず「どうしよう!」と戸惑ってしまう

適切な返答が分からない

「いいよ」「何して遊ぶ?」など自然な返答が難しく、結果として逃げたり固まったりすることがあります。

遊びのイメージが湧かない

遊びのルールや流れが分からないと、どう対応すればいいか迷ってしまいます。

急な誘いでは特に困難です。

相手の意図を読み取るのが苦手

言葉の裏にある「どんな遊びがしたいのか」「どれくらい遊ぶのか」を読み取るのが難しく、

不安から距離を取ることがあります。

2. 家庭でできるサポート・練習方法

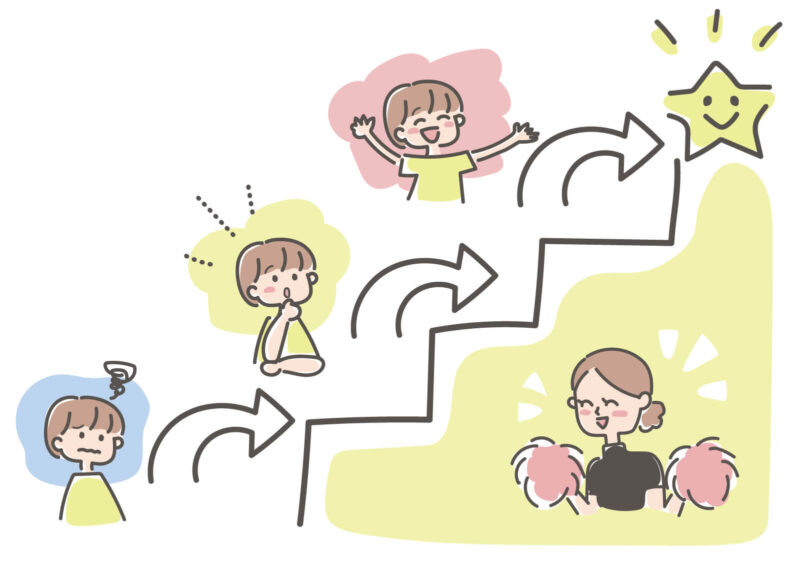

遊びに入れないのは「できない」わけではなく、練習とサポートで少しずつ対応できるようになります。

親子でできる具体的なステップを紹介します。

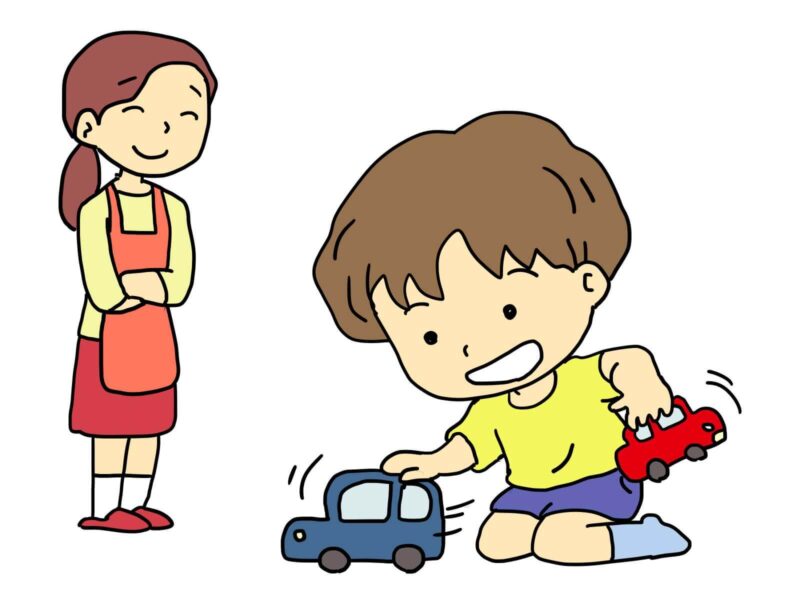

ステップ① ロールプレイで会話パターンを練習

- 方法:親が「お友達役」、子どもが「自分役」でやりとりを練習

- 基本フレーズ:

- 親「○○くん、一緒に遊ぼう!」

- 子「うん!何して遊ぶ?」 または「いいよ!」

- ポイント:

- 最初は短く簡単な会話でOK

- フィギュアやぬいぐるみを使うと恥ずかしさが減る

- 無理に声を出させず、うなずきや手を出すだけでもOK

ステップ② 絵カードや視覚支援で見える化

- 会話の流れをイラスト化して安心感を与える

- 例:

- お友達が「遊ぼう」と言う → 「うん!」「いいよ!」

- 何して遊ぶか聞く → 「何して遊ぶ?」

- 一緒に遊ぶ流れ

- 効果:言葉が出にくくてもカードを見れば対応しやすい

ステップ③ 段階的に実際の遊びに挑戦

- 観察:遠くから遊びの様子を見る

- 近くに行くだけ:声を出さず、まず近くに行く

- 返事の練習:「遊ぼう」と言われたら決まったフレーズで返す

- 会話を少しずつ増やす:「いいよ!」の次に「○○しようか?」など追加

💡 最初から完璧を目指さず、少しずつ段階を踏むのがポイント

ステップ④ 「できた!」体験を積む

- 成功したら大げさに褒める

- 「お友達に返事できたね!すごい!」

- 「近くまで行けたね、成長だね!」

- 目的:成功体験を積み重ね、自信につなげる

ステップ⑤ お気に入りの遊びを準備

- 好きな遊びがあると自分から提案しやすくなる

- 例:

- 鬼ごっこ

- 電車ごっこ

- 戦いごっこ(ルールを簡単に決める)

- マリオごっこ

- 事前に「どれが好き?」と確認しておくと、実際に誘われたときにスムーズ

3. 実体験談:ロールプレイで少しずつできるようになった息子の話

うちの息子が4歳の頃、公園でお友達に「一緒に遊ぼう!」と誘われても、恥ずかしさや戸惑いから逃げてしまうことがよくありました。

返事をしようとしても頭が真っ白になり、「どう答えればいいのか分からない」という状態でした。

そこで家庭で取り入れたのが ロールプレイ(やりとりの練習) です。

私が「お友達役」、息子が「自分役」になって、決まったやりとりを繰り返しました。

たとえば、こんなやりとりです。

私:「○○くん、一緒に遊ぼう!」

息子:「いいよ!」または「なにして遊ぶ?」

最初は恥ずかしがって声が出ませんでしたが、ぬいぐるみを使ったり、カードにセリフを書いて見せたりすると安心して答えられるようになりました。

何度も練習しているうちに、「遊ぼう」と誘われたときに とりあえず『いいよ!』と答えれば大丈夫なんだ という安心感が身についたようです。

そしてある日、公園で友達に誘われた時、いつものように逃げるのではなく、小さな声で「いいよ」と返せたのです。

その瞬間、私も息子もとても嬉しくて、「できたね!すごい!」とその場で思いっきり褒めました。

それから少しずつ、お友達にも「僕も入れて。一緒に○○しよう」と自分から提案することも増えてきました。

完璧ではありませんが、ロールプレイの積み重ねが 「自分にもできる!」という自信 につながったのだと実感しています。

4. よくある質問(FAQ 10個)

自閉症スペクトラムの4歳児はどんな特徴がありますか?

突然の誘いに戸惑いやすい、会話の返答が難しい、遊びのイメージが湧きにくいなどが特徴です。

遊びに誘われても逃げてしまうのはなぜですか?

不安やパニック、どう返答すればよいか分からないなどが理由です。

家でできる練習方法はありますか?

ロールプレイ、絵カード、段階的な挑戦がおすすめです。

遊びの場面で失敗したらどうすればいい?

無理に続けさせず「次はこうしてみよう」と声をかけ、安心させることが大切です。

絵カードはどんな内容が良いですか?

「遊ぼう」→「いいよ!」→「何して遊ぶ?」とシンプルな流れをイラストで見せると効果的です。

親がどこまで手助けすればいいですか?

最初は近くでサポートし、徐々に子どもが自分で対応できるように見守ります。

成功体験を積ませるには?

小さな一歩を褒めることがポイントです。「返事できたね」「近くに行けたね」と具体的に褒めましょう。

お気に入りの遊びはどうやって見つける?

家で色々な遊びを試し、子どもが楽しそうにしている遊びを選ぶのが良いです。

すべての子どもに同じ方法が通用しますか?

個性によって違うため、その子に合った支援を見つけることが大切です。

保育園や幼稚園の先生にも伝えた方がいいですか?

はい、園の先生と情報共有し、同じサポート方法を使うと子どもが安心しやすくなります。

まとめ|安心して遊びに入れるようになるコツ

- 決まった返答フレーズを練習する

- 絵カードやロールプレイで視覚的に練習

- 遊びの場面は段階的に挑戦(観察→近くに行く→返事→会話)

- 成功体験をたくさん褒める

- お気に入りの遊びを用意しておく

無理に急がず、親がゆるくサポートすることで少しずつ「遊べる自信」がついてきます😊

📢次回予告

「3歳〜6歳の子どもが遊びに入れないときの声かけ例|家庭でできるSST・会話アイデア」をご紹介!

お楽しみに。

👉 関連記事:

「【体験談あり】自閉症スペクトラム症の息子の行動と家庭での支援方法」

「太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介」

「【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方」

「【体験談あり】発達障害の子どもを支える家庭療育」

「発達障害の子が集団生活に馴染む5つの支援策!幼稚園・学校でできる対応」

「【発達が気になる子に】着替え・身支度が苦手な理由と楽しいサポート法|視覚支援×遊びで解決!」