はじめにその「まねっこ」は、成長のはじまり

👶「1歳になったばかりの息子が、私の『バイバイ』を初めて真似した日──」

あの瞬間の小さな仕草は、ただの遊びではなく、発達の大きな一歩でした。

幼児期に見られる「模倣行動(まねっこ)」は、子どもが

🗣言葉💪動作👫社会性

を身につけるための重要なステップです。

1歳前後から徐々に現れ、年齢とともに発達しますが──

「なかなか真似をしない…」「周りの子と比べて心配…」と感じている保護者の方も多いのではないでしょうか?

💡この記事では、発達支援の専門的な視点から

模倣行動の発達の流れや、支援のヒントをわかりやすく解説します。

🔍この記事でわかること

- 子どもの模倣行動で見られる【発達のサイン】

- 年齢ごとの模倣行動の【特徴と目安】

- 模倣行動に遅れがあるときの【家庭での関わり方】

- 【専門家に相談】すべきタイミングとは?

- 【療育】が模倣行動に与える前向きな影響

「うちの子、大丈夫かな?」というモヤモヤに、少しでも安心とヒントをお届けできたら嬉しいです🌱

目次

- 模倣行動とは?赤ちゃん〜幼児の発達にどう関係するの?

🔍赤ちゃんの 「バイバイ」のしぐさに隠された大きな学びとは? - 年齢別「まねっこ」の例|0歳〜4歳半までの発達の流れ

生後6ヶ月~|表情や声の模倣が始まる時期

0~1歳|簡単な動作やジェスチャーを模倣

1~2歳|ごっこ遊びの始まりと音楽への反応

2~3歳|ストーリー性のある模倣が増える時期

3~4歳半|集団生活の中での模倣

無理なく、楽しく「まねっこ」を育てよう! - 【年齢別】模倣行動の発達の目安とチェックポイント

- 模倣行動が遅れている子どもにできる家庭支援💡

遊びを通じて「まねっこ」を促す方法

日常の声かけで模倣をサポート

模倣しやすい環境づくりも大切

体験談|息子の模倣の苦手さと向き合って… - 専門家に相談すべきサインとチェックポイント

模倣行動が遅れている具体的なサイン

模倣行動チェックリスト(セルフチェック)

相談先ガイド|安心できる場所へ

まとめ|「できるようになった!」の笑顔を一緒に育てよう - 療育で模倣行動はどう伸びる?〜実体験と支援法まとめ〜

【療育とは?】

【療育で得られる効果】まねっこ力がぐんぐん育つ!

【模倣行動の発達段階と役割】

【療育の効果的なアプローチ】

【実体験】我が家の療育ストーリー

【家庭でできるまねっこ支援】

まとめ|療育は「できた!」を育む場所 - 模倣行動を楽しむ12のアイデア

- 模倣行動の発達と親のサポート

ママの実体験|模倣が苦手だった息子の変化

親としてのサポートポイント - よくある質問

- まとめ

1. 模倣行動とは?赤ちゃん〜幼児の発達にどう関係するの?

🔍赤ちゃんの 「バイバイ」のしぐさに隠された大きな学びとは?

模倣行動(まねっこ)とは、周囲の大人や子どもの【動き】【表情】【声】【しぐさ】を真似ることを指します。

一見かわいらしいだけに見える行動ですが、実は 言語発達・社会性・自己表現 の土台になる、とても重要なスキルです✨

たとえば…

- 👶 赤ちゃんが、親の笑顔を見て自分もにっこり

- 🎠 幼児が、友達の遊び方を真似して一緒に楽しむ

こうした日常の「まねっこ」を通じて、子どもは【ことば】【身体の使い方】【人との関わり方】を少しずつ学んでいきます。

模倣は、「学びの入り口」ともいえる大切な発達プロセスなのです😊

2. 年齢別「まねっこ」の例|0歳〜4歳半までの発達の流れ📈

🧠 模倣行動は年齢によって、見られる特徴や動作が変化していきます。

以下の年齢別の例を参考に、お子さんの「今」をチェックしてみてください♪

| 年齢 | よく見られる模倣行動の例 |

|---|---|

| 0〜1歳 | 親が舌を出すと、赤ちゃんも同じように舌を出す👅 |

| 1〜2歳 | 親がスプーンを使う様子を見て、自分も持とうとする🥄 |

| 2〜3歳 | 親が掃除機をかける様子を見て、おもちゃの掃除機を動かす🧹 |

| 3〜4歳半 | ダンスや歌の振り付けを真似して体を動かす💃 |

📌このような模倣の積み重ねが、「話す」「動く」「自分を表現する」力につながっていきます。

しかし中には、

- 動きをうまく真似できない

- 周囲の人にあまり注目しない

といった傾向が見られる子もいます。

その背景には、

🔸ボディイメージ(自分の身体のイメージ)の未発達や、

🔸感覚過敏・感覚鈍麻といった【感覚特性】が影響していることもあります。

💡「できる・できない」だけで判断せず、お子さんの特性に合わせた関わり方が大切です。

次章では、模倣行動に遅れが見られる場合のサポート方法について、具体的にご紹介します。

3. 【年齢別】模倣行動の発達の目安とチェックポイント📝

模倣行動(まねっこ)は、年齢によってその内容や難易度が少しずつステップアップしていきます。

ここでは、生後6ヶ月から4歳半ごろまでの模倣行動の目安と発達ポイントを、具体例付きでご紹介します😊

🍼 生後6ヶ月~|表情や声の模倣が始まる時期

赤ちゃんは、周囲の表情や声を少しずつ模倣しながら、人と関わる力の土台を育てていきます✨

✅期待される行動(よく見られる行動)

- 親の笑顔に笑い返す😊

- 声をかけられると、似たような音を返す🎶

✅ 具体例

👶 親が「アークン」と声をかけると、赤ちゃんも「アー」など似た音を発する

💡 発達ポイント

- 親子の信頼関係を築く第一歩💞

- この模倣が、言葉の発達のスタートにもなります

👣 0~1歳|簡単な動作やジェスチャーを模倣

この頃から、「手を叩く」「バイバイする」など、身近なジェスチャーをまねる力が育ってきます✨

✅ 期待される行動(よく見られる行動)

- 「バイバイ」「パチパチ」などの手の動きを真似する👋

- 大人の反応を見て嬉しそうにする

✅ 具体例

🧸 親が「バイバイ」と手を振ると、赤ちゃん手を振る

💡 発達ポイント

- 人とのやり取りを楽しむ力が芽生える🌱

- 模倣行動(まねっこ)が増えることで、社会性の発達にもつながります

⚠️ 注意ポイント

表情や声の模倣が全く見られない場合は、早めに専門家に相談するのがおすすめです。

🚼 1~2歳|ごっこ遊びの始まりと音楽への反応

少しずつ遊びの中で模倣が見られるようになり、想像力も育っていきます🎵

✅ 期待される行動(よく見られる行動)

- 童謡の振り付けや手遊びをまねる

- おもちゃで「ごはんを作る」などのごっこ遊び

✅ 具体例

「むすんでひらいて」などの手遊びや子ども番組の動作をまねる

🥄 おもちゃのスプーンを口に運んで「食べるマネ」をする

💡 発達ポイント

- 想像力と創造的な遊びがスタート!

- 模倣が苦手でも、興味や注目があれば問題なし👌

⚠️ 注意ポイント

模倣に全く関心がない場合は、行動の背景を慎重に見守りましょう。

🚸 2~3歳|ストーリー性のある模倣が増える時期

この時期には、より複雑な動作や役割のあるごっこ遊びができるようになります。

✅ 期待される行動(よく見られる行動)

- 「お医者さんごっこ」で聴診器を当てるまね

- アニメやキャラクターの動きを再現して遊ぶ

💡 発達ポイント

- 友達との関わりが増える時期✨

- 集団遊びに参加する力や共感性が育ちます🌈

- 模倣が苦手な子は、集団の中で不安を感じやすいことも😌

⚠️ 注意ポイント

この時期も模倣が見られない場合は、集団活動への不安や認知特性の偏りが関係している可能性があります。

早めの相談がおすすめです。

🎒 3~4歳半|集団生活の中での模倣

集団生活や幼稚園で、視覚的な情報を取り入れて模倣する力が伸びていきます✨

✅ 期待される行動(よく見られる行動)

- 運動会や発表会の振り付けを覚えて踊る💃

- 友達の遊び方をまねして、自分も同じようにやってみる

- 集団遊びに参加する

✅ 具体例

🌳 『大きな栗の木の下で』の振り付けを見て自分で手を動かす。

💡 発達ポイント

- 視覚で見たことを体で再現する力(視覚―運動連携)が発達します

- 友達の動きを見てすぐに真似できる子もいれば、時間がかかる子もいます

- 友達の行動をまねしない場合、視覚情報の処理が苦手な可能性も🧐

📌 サポートのコツ

- お手本はゆっくり・わかりやすく見せる👀

- 「いっしょにやってみよう!」と楽しく声かけする🎵

- 短い動きを繰り返して、少しずつ模倣を促す🙌

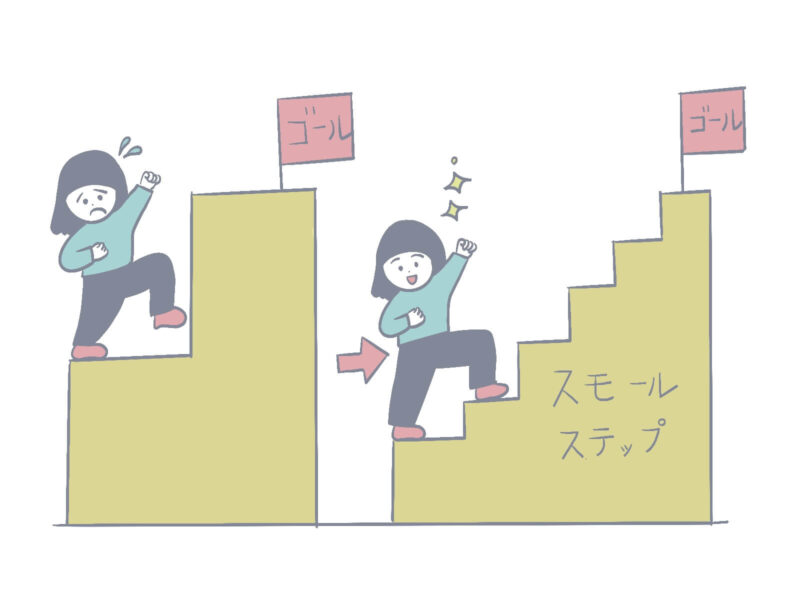

- 少しずつステップアップ

⚠️ 注意ポイント

模倣が難しい場合、視覚情報の処理や「ボディイメージ(身体感覚)」に課題があることも。

無理なく繰り返し取り組める環境を整えることが大切🏠

🌟 無理なく、楽しく「まねっこ」を育てよう!

模倣行動は、子どもの言葉・感情・社会性の成長のカギ🔑となる力。

「まねできない…」「遅れてるかも…」と焦る必要はありません😊

それぞれの子のペースに合わせて、楽しみながらまねっこを促す関わりが、安心と成長につながります✨

療育や家庭での支援を取り入れながら、繰り返し学ぶ機会を作りましょう。

4. 模倣行動が遅れている子どもにできる家庭支援 💡

模倣行動(まねっこ)は、子どもがことば・感情・社会性を学ぶ土台になる大切な力。

ですが、

発達には個人差があるため「なかなかまねをしない」「他の子と比べて遅れている気がする」と心配になることもありますよね😌

ここでは、模倣が苦手な子どもに向けた支援方法と、家庭で取り入れられる工夫を具体的にご紹介します✨

🧸 遊びを通じて「まねっこ」を促す方法

模倣行動は、楽しい遊びの中で自然と育てていくのがポイント!

子どもが「やってみたい!」と思える工夫が効果的です🎵

✅ 動物ごっこで楽しく模倣

- 🦁 ライオンの「がおー」を真似する

- 🐰 ウサギの「ぴょんぴょん」を真似する

- 🎶 最後は音楽に合わせて親子で簡単なダンスへ♪

✅ 絵本や動画を活用

- 「いないいないばあ」やリズム体操の番組など、動きがわかりやすい動画を選ぶ

- 親が先に動作をまねて見せることで、子どももまねしやすくなります👀

🗣 日常の声かけで模倣をサポート

「これ、一緒にやってみよう!」

「こうやってやるんだよ〜」

といった声かけで、親の行動を見せながら優しく誘導しましょう。

子どものペースに合わせて、焦らず・繰り返し関わっていきましょう✨

🏡 模倣しやすい環境づくりも大切

おもちゃや道具はシンプルなものを選び、見本となる動きを目の前で見せる

余計な刺激を減らし、子どもが集中しやすい環境を整えましょう

📝 体験談|息子の模倣の苦手さと向き合って…

私の息子(当時3歳)も、手遊び歌に無反応で、周りの子が楽しそうにまねをしているのを見て、「どうしてうちの子はできないの?」と不安を感じていました。

幼稚園では「ダンスを踊らない」「集団行動が苦手」と指摘され、模倣の難しさを痛感。

一見簡単そうな動きも、息子にとっては大きなハードルだったのです。

💡 早めに発達支援センターに相談し、療育で「まねる練習」を取り入れたところ…

数ヶ月後には、「バイバイ」「手拍子」など簡単な模倣が少しずつできるように!

息子の変化に私もホッとし、「まねるって、練習が必要なんだ」と気づかされました😊

模倣行動が苦手な背景には、ボディイメージ(自分の体の動きや周囲との関係を認識する力)の未発達 が関係していることもあります。

でも、大丈夫。

専門家のサポートを受けながら「楽しい!」と感じられる環境を整えれば、少しずつできることが増えていきます。

「うちの子、なかなかまねっこができない…」と不安に感じたら、まずは気軽に相談してみるのも一つの手ですよ😊✨

5. 専門家に相談すべきサインとチェックポイント

「ちょっと気になるな…」と思ったら、迷わず相談することが早期支援の第一歩です。

✅ 模倣行動が遅れている具体的なサインとは?

模倣行動がうまく見られない場合、

それは一時的な発達の個人差のこともあれば、

支援が必要なサインであることもあります。

以下のような様子が見られる場合は、専門家への相談を検討しましょう。

🔸1歳すぎでも模倣が見られない

・親が「バイバイ」と手を振っても反応しない

・大人の表情を真似しない

🔸2歳前後になっても、言葉や動作を真似しない

・手遊び歌に興味を示さない

・簡単な動作を真似しない(ジャンプ・拍手など)

・単語や音のくり返しが乏しい

🔸4歳以降も「真似する力」が育っていない

・集団行動で、周りの子を模倣する様子が見られない

・活動の流れについていけない

🔸4歳半以降で、集団の中で目立つ課題がある

・お友達の遊びを取り入れるのが苦手

・遊びのルールや順番を覚えるのに時間がかかる

・ダンスや体操などの振り付けが覚えられない

🔸極端な遅れが見られる

・同年代の子と比べて、模倣行動が極端に少ない

・簡単な動作でも覚えるのに非常に時間がかかる

🔸模倣行動の「退行」がある

・以前できていた模倣が急にできなくなった

(例:手遊びをしなくなった、表情が乏しくなった)

📌 1つひとつの行動をチェックすることで、子どもの「今の状態」に気づくきっかけになります。

📋 模倣行動チェックリスト(セルフチェック)

以下のリストで、子どもの模倣行動を簡単にチェックできます。

該当する項目が多い場合は、専門家への相談を検討しましょう。🔍

✅ 親が手を振ったり拍手をしたりしても、反応がない

✅ お友達の遊び方を取り入れようとしない

✅ 簡単な指示をまねるのに苦労する(例:「ボールを転がしてみて」)

✅ 動作の繰り返しに対して興味を示さない

✅ 幼稚園や保育園での集団活動に馴染むのが難しい

模倣行動の遅れは、適切な支援で改善する可能性が十分あります。

🏥 相談先ガイド|安心できる場所へ

迷ったときは、次のような専門機関への相談を検討しましょう。

| 相談先 | 内容 |

|---|---|

| 🏛 市区町村の保健センター・子育て相談室 | 初めての相談におすすめ |

| 🏥 発達支援センター | 検査や療育プログラムの相談ができる |

| 👨⚕️ 小児科医 | 身近で気軽に話せる専門家 |

| 🎓 療育施設 | 実際のトレーニングで模倣行動をサポート |

🌸 まとめ|「できるようになった!」の笑顔を一緒に育てよう

模倣行動がうまく育たないとき、親として不安になるのは当然のこと。

でも、適切な支援と環境づくりがあれば、子どもは少しずつ前に進んでいけます✨

「今はできない」ことが、

ある日ふと「できるようになった!」という笑顔につながる──

そんな成長の瞬間が、きっと訪れます😊

🔍 模倣行動が見られないときは早めの相談を

子どもの発達には個人差がありますが、模倣行動がほとんど見られない場合には

「もう少し様子を見よう…」と迷うより、早めの相談が安心につながります。

特に以下のようなサインがある場合は、支援のタイミングかもしれません👇

✅ 気になるサインの例

👀 周囲の動きにあまり興味を示さない

🤲 「バイバイ」や手遊びなど、簡単な動作がなかなか身につかない

🧩 集団活動やまねっこ遊びを避けることが多い

こうしたサインに気づいたときこそが、親としてできる大切な第一歩です🌱

👩🏫 専門家に相談することは「成長のヒントを得る」こと

療育スタッフや発達支援の専門家は、

親の気づきに寄り添いながら、こんな道筋を一緒に探してくれます:

✨ 今、どんな力を育てればいいか?

✨ どこに支援の焦点を当てればいいか?

「相談=診断」や「重たい話」と構えすぎず、

子どもの成長を後押しするヒントをもらえる場として、ぜひ気軽に活用してみてください😊

🌈 親子で楽しみながら、模倣の力を育てよう

模倣行動は、対人関係・社会性・言葉の発達に深く関わる大切な力です。

毎日の関わりの中で、「一緒にやってみよう!」という声かけを大切に、

親子で楽しみながら育んでいきましょう🌸

📖 関連記事のご案内:

【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき

発達検査は必要?吃音・幼稚園での困りごとから決断した理由とは

6. 療育で模倣行動はどう伸びる?〜実体験と支援法まとめ〜

🧩【療育とは?】

療育とは、発達に特性のある子どもたちが、自分のペースで「できる」を増やしていけるように支援する取り組みです。

👩⚕️言語聴覚士(ST)や作業療法士(OT)、保育士、心理士などの専門家が連携しながら、子どもの【発達・生活・社会性】を総合的にサポートします。

✨支援の対象となる分野はさまざまで──

🔹 ことばの発達(理解・発語)

🔹 運動の発達(粗大運動・微細運動)

🔹 感覚の特性への対応(過敏・鈍麻)

🔹 社会性や対人スキルの支援

🔹 身辺自立(着替え・排泄など)

と、子どもの「今」と「これから」に必要な力を育てるための支援が行われています。

その中でも、🧠「模倣行動(まねっこ)」は、

✅言葉を覚える

✅動作を覚える

✅他人との関わり方を学ぶ

──といった【学びの土台】となるため、特に重視されるポイントです🌱

💬「うちの子、まねをするのが苦手かも…?」と感じたときは、療育の活用が成長のきっかけになるかもしれません😊

🌱【療育で得られる効果】まねっこ力がぐんぐん育つ!

今回は「まねっこ力」にフォーカス!楽しく模倣行動を育てよう

療育では、子どもの発達段階に合わせて、ことば・動作・感情表現など多面的な支援が行われています。

その中でも今回は、模倣行動(まねっこ)に注目!

🧠模倣は、言葉の習得・社会性の発達・集団行動への参加に欠かせないスキルのひとつです。

🎲 遊びの中でボディイメージ(体の動かし方や位置感覚)を育てることで、

子どもが自然と「見て、真似して、できた!」を経験できるようになります✨

たとえば──

👩🏫 「先生のまねっこあそび」

→ 👏 手を叩く・🕺 簡単なダンスをまねする

→ 👫 集団行動や協調性の土台づくりにもつながります!

📊【模倣行動の発達段階と役割】

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| ✔️ 初期の模倣 | 手を振る・拍手などの簡単な動作をまねする |

| ✔️ 複雑な模倣 | 手遊びやダンスなど、視覚+聴覚+運動を使った模倣が増える |

こうした活動を通して、社会性・コミュニケーション力が育まれます💬

💡【療育の効果的なアプローチ】

🔹1. 視覚的サポート

✅ 絵カードや動画で、動作の見本をわかりやすく提示

✅ 視覚優位な子にもアプローチしやすい!

✅ 視覚情報を強調することで理解を助ける

🔹2. 段階的なスモールステップ

✅ 簡単な動作 → 徐々に複雑な手順へ

✅ 「できた!」の積み重ねが自信に🌈

🔹3. 環境の工夫

✅ 静かな場所、刺激を減らした空間づくり

✅ ノイズや余計な刺激を減らし、集中しやすい環境で模倣を引き出す

🔹4. 安心できる関係性

✅ 親子・先生との「一緒にやってみよう!」という声かけが効果的😊

✅ 一緒に取り組むことで安心感を与え、模倣行動を促す

🔹5. 専門家による個別支援

✅ 療育士・言語聴覚士(ST)の指導を受けながら、子どもに合った支援を見つける

✅ 無理なく楽しめるサポートで、模倣行動を育てます✨

🧸【実体験】我が家の療育ストーリー

✅ 順番の模倣が苦手だった息子

私の息子は「順番をまねる(守る)」ことが苦手でした。

しかし、「先生のまねっこ遊び」を取り入れたことで、大きく成長しました。

📌 初めは 拍手やジャンプなどの簡単な動作からスタート

📌 徐々に 「次は○○する番」といった順序を意識する力を育てる

✅ ダンスのまねが苦手だった頃

私の息子は療育を始めたばかりの頃、ダンスの振り付けを覚えるのがとても苦手でした💦

でも、療育先で「先生のまねっこ体操」を通して、幼稚園でも友達と笑顔で踊れるように!🎶

少しずつ自信をつけていく姿を見て、親としても嬉しいです😊

✅ グループ活動の中で模倣が育った例

療育先では、他の子と一緒に歌いながら手を動かす活動がありました。

「ぼくもやる!」と自ら動けるように🌟

🏠【家庭でできるまねっこ支援】

✅ 🐾 動物の動きをまねする(ゾウ歩き・ウサギ跳び)

✅ 🎵 手遊び歌や簡単な体操を一緒に楽しむ

✅ 📺 動画の動きをまねっこしてみる(親が見本を見せてから)

特に「動物の動きをまねして歩く」遊びは、子どもが楽しみながら模倣行動を学べる活動としておすすめです!

📝まとめ|療育は「できた!」を育む場所

療育は、ただの反復練習ではなく、

- 🧠 体の使い方

- 💬 社会的スキル

- 🤝 協調性

など、子どもの生きる力を総合的に育ててくれる場所です。

🌈 親子で「一緒にやってみよう!」と声をかけながら、

楽しく模倣行動を育てていくことが、子どもの自信や笑顔につながります😊

また、専門家のサポートを受けることで、

「今、どこに困難があるのか」「どんな支援が必要なのか」が明確になり、

親も不安を抱えすぎず、前向きな気持ちで子どもと向き合えるようになります✨

🧑🏫 療育スタッフや児童発達支援の専門家は、

親の気持ちに寄り添いながら、発達段階に応じた適切なアドバイスをしてくれます。

👩👦 私たちの家庭でも、療育でのサポートを受けながら

「一緒にやってみよう!」と声をかける機会を増やしたことで、

息子が笑顔で応える瞬間が少しずつ増えていきました🌱

模倣行動の発達には個人差がありますが、

療育や家庭での関わり方を少し工夫するだけでも、

💡 子どもの「できた!」が増えていくのを実感できるはずです✨

7. 模倣行動を楽しむ12のアイデア🎉

模倣行動は、子どもがことばや社会性、動きの感覚を育む大切なスキルです。

「うちの子、なかなか真似ができない…」と悩む前に、「日常に取り入れやすいまねっこ遊び」から始めてみませんか?😊

ここでは、家庭で手軽に取り組める12のアイデアをご紹介します!

1️⃣ お料理ごっこ 🍳

野菜を切るまね、フライパンを振るしぐさなど、親の動きを一緒に真似して楽しみましょう。

2️⃣ 洗濯物たたみごっこ 🧺

ハンカチやタオルを折るまねをしながら、手先の模倣力を自然に育てます。

3️⃣ 動物体操 🦁

「ライオンでがおー!」「カエルでぴょんぴょん♪」など、体を大きく動かして模倣を楽しみましょう。

4️⃣ リズム遊び 🎵

音楽に合わせて手を叩いたりステップを踏んだりすることで、模倣+リズム感覚+集中力を同時に育てます!

成功体験が増え、模倣行動の自信につながります。

5️⃣ いないいないばあ 🎤

手遊びや顔の表情をまねして、ことばと動きの連動を楽しく経験できます。

6️⃣ お絵描きまねっこ 🖍️

「ママが丸を描くよ〜、○!」など声かけしながら線や形を真似させてみましょう。

手先のコントロールも育ちます。

7️⃣ お風呂で真似っこ 🛁

「泡を手に乗せて」「顔をゴシゴシしてみよう」など、生活動作の模倣を取り入れてみましょう。

8️⃣ ダンスごっこ 💃

お子さんの好きな音楽で、簡単なダンスをまねっこ♪

成功体験が自信につながります。

9️⃣ 拍手&指さし👏

「どこにあるかな?」「できたね!」など、動作と声かけのセットで模倣を引き出しましょう。

🔟 ストーリーごっこの中で動きを真似する 📖

「おもちゃの電車を一緒に動かす」など、物語を交えながら模倣行動を楽しみます。

「電車が出発しまーす!ゴー!」など、ごっこ遊びの中に模倣のヒントをちりばめて。

⑪ おままごと 🍽️

「お皿を並べてみよう」「ジュースを注いでみてね」など、日常生活の動作を再現するのにぴったり!

⑫ 鏡で真似っこ 🪞

鏡の前で表情を真似したり、簡単なポーズを取ったりすることで、自分と他者の動きの違いを視覚的に確認しながら模倣を学べます。自己認識+模倣力が同時に伸びます。

📝 模倣行動を引き出すコツは、「できた!」という気持ちを一緒に喜ぶこと。

親子で一緒に取り組むことで、子どもは自信と楽しさを感じながら成長していきます😊

8. 模倣行動の発達と親のサポート💡

模倣行動は、子どもの対人関係・社会性の土台となる大切なステップです。

「バイバイ」や「パチパチ」などの簡単な動きから始まり、成長とともにごっこ遊びや集団行動へと広がっていきます。

📝 ママの実体験|模倣が苦手だった息子の変化

私の息子も、2〜3歳のころは「むすんでひらいて」や「頭・肩・ひざ・ポン」などの手遊びが苦手で、

みんなと一緒に行動するのが難しい様子でした。

特に年少の運動会では、周りの子が楽しそうに踊っている中、立ち尽くして動けない息子の姿に胸が締めつけられる思いでした😢

でも、療育に通い始めてから少しずつ変化が見られ、

年中の運動会では笑顔でリズムに合わせて体を動かす姿が!✨

その成長を目の当たりにして、私は改めて

👉 「子どもにはそれぞれのペースがある」

ということを実感しました。

👨👩👧👦 親としてのサポートポイント

🔸 1. 焦らず見守ることが大切

子どもは一人ひとり発達のスピードが違います。

「なんでできないの?」と比べるのではなく、

「昨日より少し進んだね」と小さな変化を喜ぶ姿勢が大切です😊

🔸 2. 安心して模倣できる環境づくり

模倣行動を引き出すには、安心してチャレンジできる空気感が重要です。

・「一緒にやってみよう!」という前向きな声かけ

・できたときはしっかりほめてあげる✨

こうした積み重ねが、子どもに「やってみよう」という気持ちを育てます。

🔸 3. 専門家のサポートを活用する

療育の先生から「楽しくまねっこできる遊び」を教えてもらい、家庭で取り入れることで

私自身も少しずつ子育ての不安が和らぎました。

🌈 親だけで抱え込まず、相談することも大事なサポートのひとつです。

🌟 まとめ|模倣行動を親子で楽しもう!

模倣行動の発達には個人差があるのが当たり前。

大切なのは、子どものペースに合わせて、楽しく取り組んでいくことです。

「できたね!」「一緒にやろう!」という言葉が、

お子さんの自信とやる気を育ててくれますよ😊✨

9. よくある質問

模倣行動が遅れているとどんな影響がありますか?

模倣行動の遅れは、言語発達や社会性の成長に影響を及ぼすことがあります。

例えば、友達と遊ぶときに行動をまねできないことで孤立することもあります。模倣行動を促す遊びはありますか?

身近な手遊び歌(例:「グーチョキパーでなにつくろう?」)や親子で一緒に作る積み木遊びがおすすめです。

模倣行動が苦手な子どもに家でできる遊びは?

簡単な動作の模倣遊び(手を叩く、ジャンプする)や、一緒にダンスを楽しむのがおすすめです。

特にリズムに合わせた遊びは、模倣スキルを引き出します。療育はいつから始めるべき?

模倣行動や社会性の遅れが気になった時点で、できるだけ早めに専門機関に相談を。

早期療育が子どもの成長に大きな効果をもたらします。2歳になっても「バイバイ」をしません。大丈夫でしょうか?

他の模倣行動があるか確認し、まったく見られない場合は相談を検討。

療育では模倣行動をどのようにサポートしますか?

モデルとなる動きを見せたり、視覚的な手がかりを使って学びやすくします。

3歳児健診で「模倣が苦手」と言われましたが、どうしたらいいですか?

具体的にどの動作が苦手なのか確認し、家庭で支援を試しつつ専門家に相談。

模倣行動ができるようになる目安の時期はありますか?

年齢ごとに特徴があり、0歳から徐々に発達します。目安は本文参照。

言葉の模倣がない場合、どう対応すればいい?

身振りや音真似から始め、焦らず繰り返しサポートすると良い。

ダンスの振り付けが覚えられないのは発達の遅れ?

体のイメージが苦手な場合も。視覚的なサポートを取り入れると効果的。

幼稚園で友達の真似ができないのは問題?

模倣が苦手な子はいるが、集団生活に支障があるなら支援を考える。

まとめ

✅ おうちで確認できる「模倣行動」チェックリスト

次のような『まねっこ』が見られるか、ぜひチェックしてみてください♪

☑ 親が「バイバイ」と手を振ると真似する

☑ 手遊び歌「グー・チョキ・パー」が一緒にできる

☑ 掃除や料理などの家事を真似しようとする

☑ 絵本や動画のキャラクターの動きを再現する

「模倣行動」は、発達を知る大切なバロメーターです👀

生後6ヶ月〜4歳ごろにかけて、少しずつ真似の幅が広がっていきます。

📝 わが家の息子も、最初は模倣がなかなか見られず心配しましたが、焦らず関わる中で少しずつできることが増え、自信を持てるようになりました。

💭「うちの子、ちょっとゆっくりかな?」と感じても大丈夫。

大切なのは、安心できる環境の中で、子どもが「やってみよう」と思える機会を重ねることです。

👨👩👧👦親子で笑顔を交わしながら、楽しく『まねっこ』を育んでいきましょう✨

📢 次回予告!

次回は、「吃音症について描かれたドラマ、映画、アニメ」をご紹介します🎬✨

楽しみにお待ちください♪