はじめに

こんにちは🌼

この記事では、「発達特性のある子ども」が快適に過ごす工夫について、我が家で実践している小さなアイデアを紹介します。

私たち親は、子どもの「感覚過敏」や「こだわり」「生活のしづらさ」に日々向き合っていますよね。

「どうすればもっと楽に、もっと楽しく過ごせるのか?」と試行錯誤の毎日。

そんな中で、ほんの少しの工夫が、子どもの安心や家族の笑顔に繋がることを実感しています🌈

今回は、

- おうちでできる小さな工夫

- 感覚過敏の子どもとの暮らしで気をつけていること

- 我が家で役立ったアイテムや対応方法

など、具体的で実践しやすいヒントをたっぷりお届けします!

同じような悩みを抱えるご家庭にとって、少しでも参考になれば嬉しいです😊

目次

- 感覚過敏に配慮した衣類選びと身の回りの快適な工夫

- 衣類の汚れ&外出時の困りごとに役立つ!日常生活の工夫🧼

- 遊びと感覚統合のサポート

- 力加減を学ぶための工夫

- 感情コントロールの練習法

- 親としての心構えとサポート

- よくある質問(FAQ)

1. 感覚過敏に配慮した衣類選びと、身の回りの快適な工夫👕

「発達特性のある子ども」の中には、「感覚過敏」を抱えている子も少なくありません。

特に触覚過敏がある場合、洋服のタグや縫い目、素材の違和感に強いストレスを感じてしまうことがあります。

また、聴覚過敏で突然の大きな音に驚いたり、嗅覚過敏で特定のにおいを強く嫌がる子もいれば、味覚過敏で食べられるものが限られている、視覚過敏で明るすぎる光や刺激の強い柄を避けたがる子もいます。

我が家でも息子の反応を見ながら、日々の衣類選びや身の回りの工夫を行ってきました。

ここでは、実際に取り入れて効果があった方法をご紹介します✨

✅タグなしの洋服やタグカット

縫い目やタグのチクチク感が苦手な子には、「タグのないデザインの洋服」や「タグを事前にカット」するのがおすすめです。

我が家では購入時にチェックして、できる限り肌にやさしいものを選んでいます。

✅柔らかい素材の衣類

素材はとても重要!肌に優しいコットンやスパンデックス素材、無縫製(シームレス)の下着・ソックスは特に好評です。

「チクチクしない」「締めつけない」というだけで、子どもがリラックスして過ごせるようになります。

✅ショートソックスや無縫製ソックス

足の締めつけや縫い目の刺激を嫌がる子には、「無縫製のショートソックス」が◎。

履くのを嫌がらなくなり、外出時もスムーズに準備できるようになりました👣

✅ 環境の見直しもポイント!

衣類に加えて、音や光、においなど五感の刺激に配慮した環境づくりも大切です。

たとえば、「静かな音楽を流す」「蛍光灯を暖色系に変える」「強い香りの柔軟剤を避ける」など、小さな配慮で子どもの負担はグッと減ります🌱

✅【関連記事】

👉🔗子どもの肌に優しい洋服ブランドベスト5と発達特性のある子ども向けの洋服選びガイド

👉🔗感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

✅【外部リンク】

👉発達障害情報・支援センター(発達障害に関する情報)

👉厚生労働省:発達障害支援の基本

2. 衣類の汚れ&外出時の困りごとに役立つ!日常生活の工夫🧼

「感覚過敏の子ども」の中には、洋服の汚れや濡れに強い不快感を抱く子もいます。

我が家の息子もその一人で、服に少しでも食べ物がつくとすぐに着替えたがることがありました。

そんな日々の困りごとに対し、取り入れてきた快適に過ごす工夫をご紹介します✨

✅替えの洋服を常備

お出かけ時には、必ず1〜2セットの着替えを持参しています。

万が一、服が汚れてしまったときにすぐに対応できるようにしておくと、本人も親も安心です。

✅エプロンやスモッグを活用

食事中はエプロンやスモッグで服をカバー。

「汚れるかも…」という不安が減ることで、食事に集中できるようになりました🍽️

このような小さな準備が、子どもが日常生活を心地よく・安心して過ごすための大きな一歩になります🌷。

【関連記事】

👉感覚過敏の子どもと過ごす便利アイテムまとめ

👉発達特性のある子ども向け!肌に優しい洋服ブランド5選と選び方ガイド

3. 遊びと感覚統合のサポート🧸✨

「発達特性のある子ども」が快適に過ごすための工夫の一つに、遊びの選び方があります。

特に「感覚過敏の子ども」にとっては、どんな遊びが心地よいかを見極めることが大切です。

✅触覚に配慮した遊びの選び方

泥やスライムなどのベタベタした感触が苦手な息子。

そこで我が家では、ブロック・パズル・絵合わせカードなどの手先を使う遊びをメインにしています。

こうした遊びは触覚刺激を避けつつ、集中力や達成感を得られる点が魅力です🧩

また、少しずつスライムなどの感触にも慣れられるよう、初めはビニール袋にスライムを入れて触る工夫もしています。

段階的なアプローチで、子どもが安心して遊べる環境をつくることが大切ですね🌱

✅感覚統合を促す遊具の活用

「感覚統合」とは、視覚・聴覚・触覚・前庭感覚などを脳で整理・統合して処理する能力のこと。

息子の支援のため、トランポリン・バランスボード・すべり台などを日常に取り入れています。

遊びながら、バランス感覚や空間認識を育むことができ、自然と感覚への適応も進みました。

✅さまざまな触感を楽しむおもちゃ

触覚への抵抗を和らげるために、触覚ブロック・パネル・感触ボールなど異なる質感の玩具を導入。

柔らかいスポンジ、ザラザラした布、凸凹のプラスチックなど、遊びながら自然と刺激に慣れることができます👍

「これはどんな感触かな?」と、子どもが興味を持って自主的に触れるきっかけにもなります。

触れる感触が違うため興味を引きやすく、子どもにとっても楽しい遊びになっています。

【関連記事】👇

- 発達障害児におすすめの遊具トップ10!遊びながら成長をサポートする選び方

- 感覚統合とは?子どもの成長を促すアプローチと家庭でできるサポート

- 家庭で簡単!愛着形成と感覚統合を育むスキンシップ法

- 感覚過敏を持つ子どものための工夫とサポート:安心して過ごせる環境作り

- 幼児期の発達を促す『運動遊び』とは?楽しみながらバランス感覚を育てる方法

4. 力加減を学ぶための工夫💪✨

「発達特性のある子ども」の中には、力の加減がうまくいかず、日常生活やお友達との関わりに苦労するケースもあります。

我が家の息子も、遊びや生活の中で力が強すぎる・優しく触れられないという場面が多々ありました。

そこで我が家では、遊びを通して楽しく力加減を学べる工夫を取り入れています。

✅柔らかいおもちゃで実践

クッションボールやぬいぐるみなど、柔らかい素材のおもちゃを使って遊ぶ中で、無意識に力加減をコントロールする練習をしています。

「優しく触れる」「投げるときの加減を考える」といった感覚が自然と身についてきました。

✅粘土遊びやハンドグリップ

指先の発達にもつながる粘土遊びや、ハンドグリップ・握力ボールを使った遊びも取り入れています。

特に粘土は、強く握ると潰れる・軽く押すと形が変わるといった感覚が直感的に伝わりやすく、「ちょうどいい力加減」を感じる練習になります👐

✅ゲーム感覚で学ぶ「力加減」

「押し相撲」や「引っ張りっこ」などの身体を使った遊びを親子で楽しみながら、加減のある動作を体感させています。

これにより、友達との関わり方にも変化が出てきて、「強すぎない優しさ」を少しずつ身につけてきました。

👉【関連記事】

- 発達支援に活かす公園遊び|遊具の効果と親の関わり方

- 【2024年最新版】2歳児向け知育玩具おすすめランキングTOP10|人気&口コミ付き

- 【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集コミ付き

- 感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

5. 感情コントロールの練習法🧘♂️💭

「発達特性のある子ども」にとって、自分の感情を理解しコントロールする力はとても大切。

でもそれは、大人でも難しいこと。だからこそ、親子で一緒に練習していくことがポイントです✨

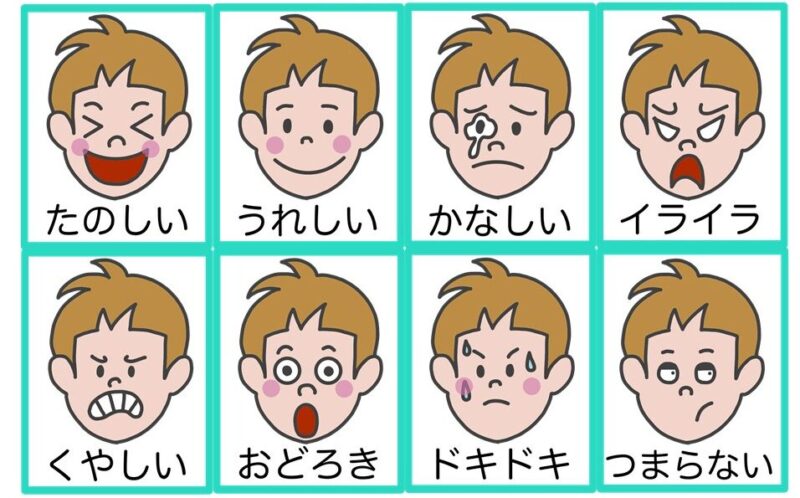

✅絵本や感情カードで「気持ち」を表現する練習

息子には、感情カードや絵本を通じて「今どんな気持ち?」と問いかけるようにしています📚

「うれしい」「かなしい」「くやしい」など、感情に名前をつけて言葉にする習慣を育むことで、爆発する前に少しずつ自分の気持ちを伝えられるようになってきました。

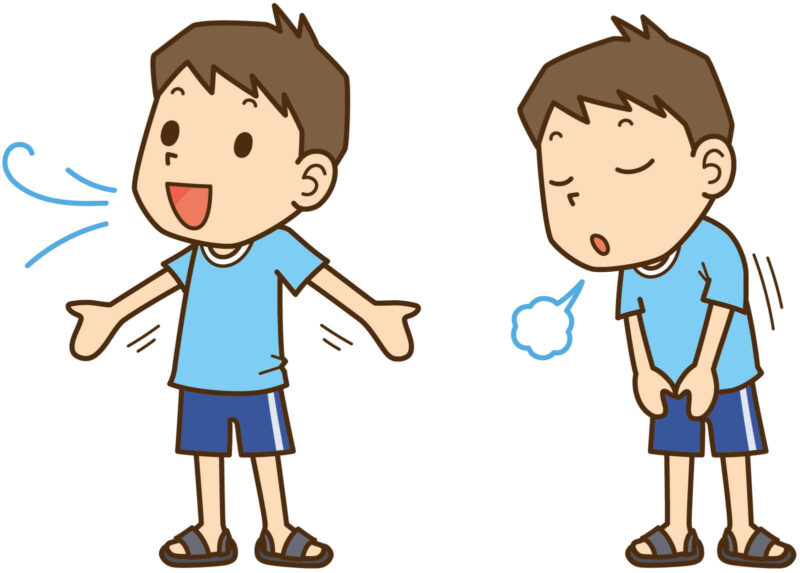

✅深呼吸でクールダウンする習慣

癇癪を起こしそうなときや感情が高ぶったときは、一緒に深呼吸をして落ち着く練習もしています🌬️

「吸って〜、吐いて〜」と声かけしながらゆっくり呼吸を整えることで、冷静になるきっかけになります。

✅「落ち着ける場所」を作ってあげる🏠

息子専用の「タイムアウトスペース」を家の一角に設け、感情が高ぶったときには自分からそこへ行けるようにしています。

ぬいぐるみやお気に入りの絵本があるその場所は、安心して気持ちを整えるためのリトリート空間になっています🧸

👉【関連記事】

- 感情のコントロールを助けるおすすめの方法5選

- 感情カードの使い方と効果!子どもの気持ちを育てる5つのコツ

- 怒り・悲しみ・不安を上手に伝えられる子に!感情セルフモニタリングのやり方

- 【簡単】子どものストレス対策7選!親ができる感情調整の方法

- 【感情の切り替えがスムーズに】遊びを通じて身につく自己コントロール8選

6. 親としての心構えとサポート🌷🧑🍼

「発達特性のある子ども」と向き合う毎日は、喜びもあるけれど、戸惑いや不安、そして疲れもつきもの。

でも大丈夫。親自身が自分を大切にすることも、子どもへの最大のサポートになるんです。

✅リラックスとセルフケアを大切に

子どもに全力で向き合っていると、つい自分のことは後回しにしがちですよね。

でも、親が心身ともに元気でいることが、子どもにとって何よりの安心材料🌿

我が家では、子どもが寝たあとの5分のティータイム☕や、散歩などの小さな癒し時間を大事にしています。

ストレスを溜めず、適度なリラックスタイムを取ることで、子どもに対する対応もより穏やかになります。

✅専門家との連携で安心を

療育や発達支援の現場には、専門的な知見と経験があります。

我が家でも、児童発達支援のスタッフさんや臨床心理士さんとの連携を大切にしながら、家庭でできる支援方法を日々アップデートしています。

ちょっとした工夫で、「快適に過ごす工夫」が広がっていきます🌈

👉【関連記事】

- 発達支援に活かす公園遊び|遊具の効果と親の関わり方

- 発達障害育児が夫婦関係に与える影響:ストレスと離婚率の実態と対策

- 発達凸凹っ子も安心!親子で楽しむリラックス習慣とストレスケア

- 育児のストレスを解消する!親のアンガーマネジメント実践ガイド

- 完璧な親を目指さない育児のすすめ|ストレスを減らし楽しく子育てする方法

- 育児の疲れを癒す!ママにおすすめのアロマオイルの選び方

- おうちカフェのすすめ|おすすめコーヒー豆&ハーブティーで癒し時間

- 【忙しいママ向け】朝の瞑想と簡単ヨガポーズを習慣化する方法

7. よくある質問(FAQ)

子どもの触覚過敏にはどのように対応していますか?

タグがない洋服や、柔らかい素材の衣服を選ぶようにしています。

また、触覚に配慮した遊具を取り入れ、少しずつ感覚に慣れる練習をしています。子どもが感触を嫌がる遊びをどう工夫していますか?

泥遊びやスライムの代わりに、ブロックやパズルなど触覚への刺激が少なく、集中力を養える遊びを取り入れています。

感情をコントロールするために何をしていますか?

絵本や感情カードを使い、自分の感情を言葉で表現する練習をしています。

また、深呼吸やタイムアウトスペースを活用して気持ちを落ち着ける方法を教えています。子どもが力加減を学ぶにはどのような工夫が有効ですか?

押し相撲や柔らかいおもちゃを使った遊びを通じて、ゲーム感覚で力加減を学べる環境を作っています。

洋服が汚れるのを気にする場合の対策はありますか?

替えの洋服を持ち歩いたり、食事時にエプロンやスモッグを使うことで、汚れに対する不安を減らしています。

感覚統合を促す遊具の例を教えてください。

トランポリンやバランスボード、触覚ブロックなどを使用しています。

これらは感覚の幅を広げるのに効果的です。親としてのストレス対策はどのようにしていますか?

リラックスできる時間を持つようにし、専門家との連携を通じて悩みを共有し、心の負担を軽くしています。

子どもが癇癪を起こした時、どのように対処していますか?

家の中にリラックススペースを設け、そこに移動して静かに過ごすことで落ち着けるようにしています。

縫い目が気になる子ども向けの衣類選びのポイントは何ですか?

無縫製の下着やソックス、縫い目が少ないデザインの衣服を選ぶことを心がけています。

感覚過敏がある子どもが社会生活に適応するための工夫は?

少しずつ新しい感覚に慣れるような遊びや活動を取り入れるとともに、周囲の大人に理解を求めてサポートを受けるようにしています。

関連記事:

まとめ

今回は、「発達特性のある子どもが快適に過ごすための工夫」についてお伝えしました📝

我が家では、

- 感覚過敏への対応

- 子どもに合わせた環境づくり

- 無理なくできるサポート方法

などを取り入れることで、少しずつ「心地よい暮らし」が叶ってきています🌱

「これで合ってるのかな…?」と不安になったり、周囲との違いに孤独を感じたりすることもあると思います。

でも、小さな気づきや対応が、子どもにとっての安心材料になり、家族みんなの笑顔に繋がると私は信じています☺️

これからも、「発達特性のある子ども」とその家族が心地よく過ごせるようなアイデアや体験談を、ブログで発信していきます📖

💬「うちではこんな工夫が効果あったよ!」ということがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。

👉【関連記事】子どもの感覚過敏に家庭でできる工夫はこちら

🌟次回予告

次回は

「【体験談あり】発達障害の兆候とは?サインと早期支援の大切さ」について、実体験をもとに詳しく解説します。

お楽しみに!