はじめに療育の「大変さ」と向き合いながら感じたリアルな悩みと気づき🌱

療育は、子どもの発達を支える大切な取り組みです✨

しかし、いざ始めてみると、時間的な負担や日常生活との両立、他の親との比較によるプレッシャーなど、思っていた以上の「大変さ」に直面することもあります💦

私自身、療育を続ける中で、

「意外と忙しくて疲れるな?」「通っている意味はある?」「周りの子と比べてしまう自分がつらい」

と悩んだ時期が何度もありました。

それでも、療育を通して息子の小さな成長を見守れたこと、専門的なサポートに助けられたことは、大きな財産になりました。

この記事では、実際に感じた療育の6つの課題(悩み・負担)と、そこから見つけたわが家なりの解決策をご紹介します。

「療育って大変だけど、やっぱり意味があるんだ」と思ってもらえるヒントになれば嬉しいです🍀

目次

- 療育を始める前に知っておきたい7つのデメリットと解決策

● 時間と労力の負担

● 給食が食べられない

● お弁当持参の手間

● 他の家庭との比較

● 他人の目が気になること

● 幼稚園とのスケジュール調整が困難

● 誤解や先入観に悩むことも - デメリットを乗り越えるために親ができること

- よくある質問

- まとめ

1. 療育のデメリットとは?療育を始める前に知っておきたい7つのデメリットと解決策

療育にはたくさんのメリットがありますが、実際に始めてみると「ちょっと大変…」と感じる場面も。

私自身、子どもと向き合う日々の中で、時間・お弁当・スケジュールなど、さまざまな労力がありました。

でも大丈夫。

どの課題にも「ちょっとした工夫」で乗り越えられる方法がありました。

ここでは、私が感じた6つのリアルな悩みと、実際に試して効果を感じた解決策をご紹介します。

療育のデメリット①

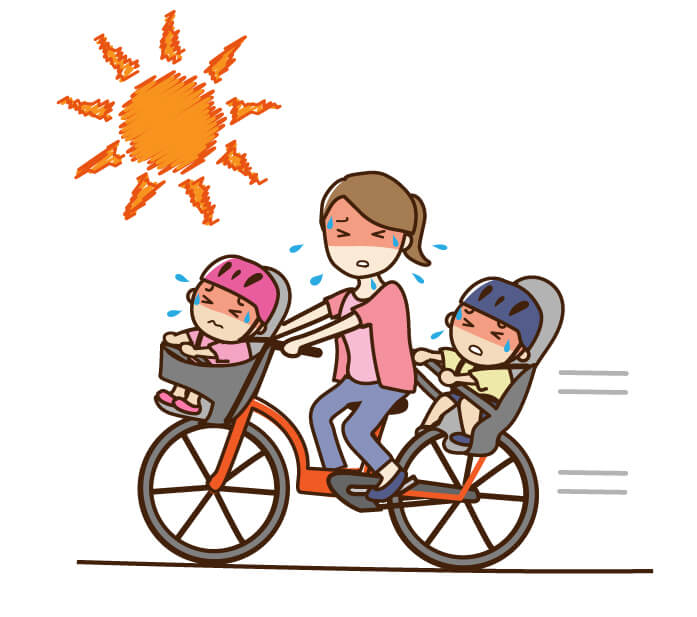

【療育は時間的負担が大きい?】親の送迎・スケジュールの悩み

療育は継続が大切。

でも、そのぶん親の時間や労力も大きくかかることがあります。

送り迎えの負担や、スケジュール調整に疲れを感じる方も多いのではないでしょうか?

📌 わが家の経験

療育を始めるとき、まず悩んだのが「送迎」の問題でした。

とくに雨の日や電車の遅延があると、思うように動けずストレスを感じることも…。

最初は送迎サービスの利用も検討しましたが、事業所によっては「空き状況」や「利用条件」に制限があり、希望通りに使えない日があることも分かりました。

その結果、「親が毎日無理なく通えること」を最優先に考え、自宅から通いやすい施設を選ぶことに。

実際に複数の施設を見学し、スタッフの雰囲気や子どもたちの様子、自宅からの距離などをじっくり確認しました。

その中で、近所の施設を選んだことで、送迎の負担がぐっと減り、私自身の心にもゆとりができました。

日々の生活が無理なく回るようになると、息子の療育にもより前向きに関われるように。

「親のストレスを減らすことが、子どもへの良いサポートにつながる」──このことを実感した経験でした。

💡 解決策はこちら!

- 通いやすさを最優先に:

自宅から近い施設を選ぶことで、移動ストレスを減らせます。 - 送迎サービスを活用:

使える場合は、送迎の負担がぐっと軽くなります。 - 事前の見学で比較検討:

施設の雰囲気・スタッフ・アクセスを確認すると安心です✨

専門家も「親が無理せず通えることが、継続のカギ」と指摘しています。

👩👦 私の気づき

近所の施設を選ぶことで、親子ともに気持ちの余裕ができ、療育に前向きに取り組めます♪

📚 関連記事:

🔗【完全ガイド】児童発達支援事業所の選び方:5つの見学体験

🔗児童発達支援事業所 見学時に確認すべきポイント

🔗療育プログラムとは?1日の流れと成長サポートのコツ

🔗療育センターでの体験談|活動内容と息子の成長

療育のデメリット②

療育で給食がない日の悩み|栄養バランスの工夫と対策

幼稚園では給食があるけれど、療育の日はお弁当。

「今日は息子も給食を食べたかったかも」と思う日もありました。

📌 わが家の想い

特別メニューの日に限って療育だったりすると、少し申し訳ない気持ちになることも…。

成長期の子どもにとって栄養バランスの整った給食はとても重要なので、給食がとれないことが少し気がかりです。

💡 解決策はこちら!

- お弁当で栄養バランスをカバー:

彩りや野菜を意識して、無理なく調整。 - 気持ちの切り替え:

息子の好きなおかずを入れて、「お弁当の日も楽しい」と感じてもらえる工夫をしています。 - 完璧を目指さない:

自分を責めすぎず、「今日できる範囲」でOKにすることが、長く続けるコツ🍱

📚 関連記事:

🔗発達障害と栄養改善:鉄と亜鉛が子どもの集中力・行動に与える驚きの効果

🔗幼児の好き嫌いを克服!忙しいママのための栄養バランス食事術

療育のデメリット③

【お弁当準備が大変!】忙しい朝でもラクになる工夫

療育の日はお弁当持参が基本。

でも、毎回しっかり準備するのは想像以上に大変。

仕事や家事と重なると、朝の支度に追われてしまいますよね。

📌 よくある悩み

「栄養バランスは大事だけど、忙しい日は正直しんどい…」

💡 解決策はこちら!

- 時短レシピ&作り置きを活用:

夜のうちに下ごしらえしておくと、朝がスムーズ✨ - 冷凍食品も味方に:

うまく取り入れて負担を減らします。 - 子どもと一緒に作る:

好きなキャラをおにぎりにしたり、デコ弁づくりで一緒に楽しむことで、準備がイベントに変わります🎵 - シンプルでも十分:

「豪華じゃなくてOK!」と気づけたことで、気持ちが楽になりました。

シンプルでも愛情を込めたお弁当で十分だと思えるように。

📚 関連記事:

🔗幼児のおやつはどう選ぶ?親子で楽しむ手作りヘルシーレシピ4選

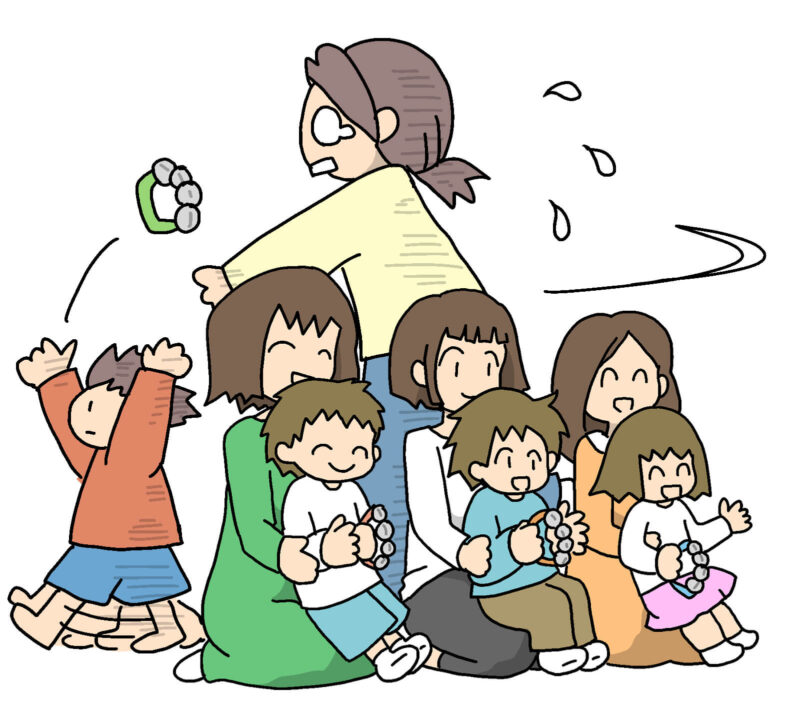

療育のデメリット④

他の家庭との比較で落ち込んでしまうときは?

集団療育に通い始めてから、どうしても目に入ってしまうのが、他の子どもたちの姿でした。

「みんな、ちゃんと椅子に座って待てるんだな…」

「どうしてうちの子だけ、まだこれが苦手なんだろう…」

そんなふうに、つい比べてしまって、焦りや不安、そしてちょっとした劣等感を感じる瞬間がありました💭

わが子の成長を心から応援したいと思う一方で、「比べたくないのに、比べてしまう」──そんな自分にモヤモヤしたことも…。

💡 解決のヒントになったのは…

✅同じ悩みを持つ保護者との交流

そんな時、救いになったのは、同じ立場の保護者とのつながりでした。

療育施設の保護者同士で話す中で、「あ、私だけじゃないんだ」とホッとした気持ちに。

📌 わが家のエピソード

通っていた施設では、3か月に1回の保護者交流会があり、自由参加で子育ての悩みや小さな喜びをシェアできる時間がありました。

「こんなことが大変だった」「こういう工夫がうまくいったよ」──そんな会話を交わすうちに、「ママ友」のような存在ができ、気軽に相談できる仲間が増えていきました。

誰かに共感してもらえること、そして自分も誰かに共感できることは、思っていた以上に心の支えになります✨

👩⚕️心理士さんの言葉

「同じ悩みを持つ保護者とのつながりは、孤独感をやわらげ、前向きな育児を支える大きな力になります。」

✅「成長は一人ひとり違う」ことを受け止めるまで

最初は、「できないこと」ばかりが気になって落ち込むこともありました。

でも、療育の先生や周囲の人たちの言葉を通じて、少しずつ「子どもは自分のペースで育つ」ということを実感として受け止められるように。

今では「昨日より少しだけ進めたこと」「前よりも落ち着いて過ごせた時間」など、小さな一歩に目を向けるように心がけています。

🌱 心に残っている療育の先生の言葉

「できることも、できないことも、一人ひとり違います。

成長のスピードも人それぞれ。

ある日はグンと伸びることもあれば、停滞すること、時には後退しているように感じることもあるかもしれません。

でもね、後退も含めて、それも全部『成長の過程』なんですよ。」

この言葉に、何度も背中を押されました。

「焦らず、わが子の歩幅で、一緒に歩こう」──そう思えるようになったのは、この言葉のおかげです。

✅個別療育という選択肢も

もし「比べることがつらい」と感じるなら、個別療育を取り入れてみるのも一つの方法です。

マンツーマンでじっくり関わってもらえる個別療育では、他の子と比較されることが少なく、親子ともに落ち着いて取り組むことができます。

💡 ポイント

「うちの子だけ…」と思っていた時期もありましたが、

誰かとつながることで、「一人じゃない」と感じられるようになりました。

そして、「比べる育児」から、「その子らしさを見守る育児」へ──

少しずつ、心の持ち方が変わっていったように思います。

📚関連記事:

🔗競争しない教育で子どもの才能を引き出す方法|親が知っておくべき4つのヒント

🔗育児疲れから立ち直る7つの方法|他と比べずに自分らしい育児をするには

🔗子どもの社会性を伸ばす!グループ活動の魅力と家庭でできるサポート

療育のデメリット⑤

「他人の目が気になる」そんな時は?

療育を始めた頃、「周囲にどう思われるんだろう…」と気になって、少し後ろめたさを感じていました。

「療育を受けてるって思われたくない」

「わが子が誤解されるかもしれない」

そんな風に感じたことはありませんか?👀

💡 解決のヒントになったのは…

✅気づかれにくい形で療育を利用する

送迎時間や曜日を調整すれば、周囲に気づかれにくい形で通所することも可能です。

我が家でも最初は療育のことを周囲に伏せていましたが、子どもの様子や私自身の気持ちが安定してから、徐々にオープンにしていきました。

✅信頼できる人には「隠さない」選択

思い切って、親しい友人に療育のことを打ち明けたとき、想像以上に温かく受け止めてもらえました。

その一言で心が軽くなり、子どももリラックス。

結果的に、良い循環が生まれたと感じています🌱

✅前向きな視点を持つ

療育は、「困りごとをサポートする前向きな取り組み」です。

隠すことではなく、必要な支援を受けているという「ポジティブな選択」。

親が堂々とした姿勢でいることで、子ども自身も自分に自信が持てるようになります。

📚関連記事:

🔗療育は必要?療育開始までの葛藤と乗り越え方:リアルな体験談

🔗発達検査の意義と決断 | 家族の葛藤

🔗療育を始める前に知っておきたかった7つのポイント|家族の経験から学ぶ

療育のデメリット⑥

幼稚園との両立が大変なときは?

療育に通う日は、幼稚園をお休みしなければならないことも…。

最近、息子が「幼稚園たのしい!」と言うようになり、幼稚園と療育の両立に悩むようになりました。

「大事な園生活を削ってまで療育に行かせるべき?」

と自問自答する日々です😓

💡 解決策はこちら!

✅イベントに合わせた柔軟な調整

幼稚園での行事や楽しみにしている日には療育をお休みするなど、臨機応変に対応しています。

無理に両方を詰め込まず、その時々の優先事項を大切にしています。

✅時間帯をずらす選択肢も

午後や夕方に療育を組み込む、保育中の中抜けで療育に行くといったスケジューリングも可能です。

✅今は「バランス重視」でOK

完璧を目指さず、その時その時でベストな選択をすることを大切にしています。

幼稚園も、療育も、どちらも息子にとって大切な居場所だからこそ、焦らずゆっくり整えていきたいと思っています。

🍀「子どもが楽しみながら、安心して成長できる環境を作る」ことを大切にしています。

今後の方針

息子の成長を見守りながら、幼稚園と療育のバランスをより柔軟に調整していきたいと考えています。

どちらも息子にとってかけがえのない時間だからこそ、その両方を大切にできる方法を。

こうした工夫を重ねながら、息子が安心して楽しみ、成長できる環境を整えていけると信じています。

📚関連記事:

🔗短時間集中型でここまで変わる!児童発達支援の体験談

🔗1日型児童発達支援で息子が変わった!【成長の記録と体験談】

🔗発達障害の子どもが著しい成長!言語聴覚士と理学療法士のサポート体験談

療育のデメリット⑦

誤解や先入観に悩むことも…

療育を始めてから、幼稚園の先生と情報共有する機会が増え、サポートしてもらえる場面がぐんと増えました。

発達の特性を知ってもらえたことで、日々のやりとりや連携もスムーズになり、心強さを感じています。

でも一方で、「ちょっと特別な子」というフィルターで見られてしまうことも、もしかしたらあるのかもしれない……。

そんなふうに感じた出来事がありました。

📌印象に残っているエピソード

ある日、息子が園で遊んでいるとき、体のバランスを崩して、たまたま隣にいたお友達に手が当たってしまいました。

ところがその場面を先生は見ておらず、「いきなりパンチをしてしまった」と受け取られ、幼稚園から電話がかかってきました。

相手の保護者の方も、「理由もなく叩いた」と受け取ってしまい、強く怒っておられたそうです。

先生からは「仲良く遊んでいたけど、突然パンチしてそのまま走って逃げたようです」との説明があり、

私はそのとき、とにかく謝ることしかできませんでした。

でもその夜、息子がポツリと話してくれたんです。

「遊んでいて足がすべって、ぶつかっちゃった。ごめんって言ったけど、泣いちゃったから、びっくりして逃げちゃったの」——。

確かに「逃げた」という行動だけを見れば、悪いことをしたように見えるかもしれません。

全部が本当かどうかは分からないけれど、あのときの息子なりの精いっぱいの説明だったと思います。

そして、ふと思ったんです。

「もしこれが別の子だったら、ただのアクシデントとして受け止められていたのかな……?」

「『わざとやった』って、決めつけられなかったかもしれないな」って。

なんだか少し、切ない気持ちになりました。

そして同時に、「もう少し息子の気持ちに寄り添ってあげればよかったな」とも感じた出来事でした。

💡乗り越え方:「誤解を防ぐ」ちょっとしたひと手間

誤解されやすいからといって、わが子の行動すべてを事前に説明することはできません。

でも、あらかじめ「特性」と「よくある反応」を共有しておくことで、トラブル時の受け止め方が変わってくることを実感しました。

たとえば私の場合は、以下のような内容を先生に伝えました。

- 不器用で体の動きが大きくなることがある

- びっくりした時に、その場を離れてしまう傾向がある

- 言葉でうまく説明できない。説明するのに時間がかかる

- 感覚に過敏な面があり、急な接触や音に驚きやすい

こうした小さな情報の積み重ねが、「困った行動」ではなく「理由のある行動」として理解してもらえるきっかけになりました。

✅先生との信頼関係を築く工夫

信頼関係は一朝一夕には築けませんが、「伝え方」と「関わり方」を少し意識するだけで、関係性がぐっと良くなったと感じています。

私が心がけたのは、こんなことでした。

- 「感謝」を伝える:

何か対応してもらったときは、短くても「ありがとうございます」と伝える。

連絡帳にも一言添えるようにしました。 - 先生を責めない:

誤解があったときでも、「実はこういう背景があって…」と冷静に伝えることで、先生も受け止めやすくなります。 - 情報共有は「こまめに・簡潔に」:

長文ではなく、シンプルに伝えることで、先生も把握しやすくなります。

先生も多忙な中で対応してくださっているので、無理なく関係を築くには「お互いが気持ちよく関われる距離感」が大切だと思っています。

2. デメリットを乗り越えるために親ができること ✨

療育は子どもの成長を支える大切なサポートですが、実際に取り組む中では親として不安や悩みに直面することも少なくありません。

「どう接すればいいの?」「他の家庭と違って不安…」

そんな気持ちを抱えながらも、少しずつ前向きに取り組む中で見えてきたものがありました。

ここでは、私が療育を続ける中で感じた「つまずき」や「戸惑い」をどう乗り越えてきたのか──

日々の工夫や心の持ち方を、リアルな体験とともにご紹介します。

① 比較ではなく「その子の今」に目を向ける 👀

集団療育では、どうしても他の子とわが子を比べてしまいがち…。

「なんでうちの子だけ…?」と落ち込んでしまう日もありました。

でも、成長のスピードは本当に人それぞれ。

「昨日より少し落ち着いて座っていられた」「今日は笑顔が多かった」など、わが子の「できた」を一緒に喜ぶことで、自然と前向きになれました。

📌 アドバイス:

比較ではなく「昨日のわが子」と比べて、小さな成長を見つける習慣をつけましょう。

② 同じ立場の仲間とつながる 🤝

療育のことを気軽に話せる相手がいると、心がとても軽くなります。

私は保護者交流会で「ママ友」と出会い、「うちも同じだよ」「分かるよ」と共感し合える関係を築くことができました。

一人で抱え込まずに、話を聞いてくれる人がいるだけで、心の負担は半分になります。

📌 アドバイス:

療育施設の保護者会や地域の支援センターなど、情報共有の場に参加してみましょう。

③ 両立のための「スケジュール見直し」 🗓️

幼稚園と療育の両立に悩むことも多かったですが、「無理に両方行かせる」よりも「今、子どもにとって必要な経験はどっち?」と優先順位を考えるようにしました。

時には、幼稚園のイベントを優先して療育をお休みすることも。

その柔軟さが、親子にとってストレスの軽減につながりました。

📌 アドバイス:

療育の曜日や時間を調整できるか相談し、子どもと家庭に合ったスタイルを見つけましょう。

④ 「療育=恥ずかしいこと」ではないと知る 💬

最初は「療育って人に話していいのかな?」と不安になることもありました。

けれど、信頼できる人に思い切って話してみたら、「すごくいい取り組みだね」と言ってもらえたんです。

隠すよりも、子どものためにしている前向きな行動として伝えることで、支援の輪が広がっていきました。

📌 アドバイス:

打ち明けるかどうかは自分のペースでOK!

話すことで、周囲から思わぬサポートや情報が得られることもあります。

🌱まとめ:できることから一歩ずつ

療育のデメリットや大変さは多少あります。

でも、親のちょっとした工夫や周囲とのつながりによって、不安は和らぎ、子どもと向き合う時間をもっと大切にできるようになります。

「うちの子にとって一番良い選択ってなんだろう?」

そうやって迷いながらも進んできた道が、今の親子のかたちを作ってくれました。

あなたも、一歩ずつ、あなたらしい子育てを見つけていけますように🌈

3. よくある質問

療育を始めるきっかけは何でしたか?

子どもの発達の悩みが増え、専門家に相談した結果、療育を勧められたのがきっかけです。

療育の費用はどれくらいかかりますか?

公的な支援や補助を利用すると比較的安価に抑えられますが、地域や施設によります。

療育を受けると子どもの問題は解決しますか?

劇的な改善は少ないですが、親子で成長を実感できるようになります。

療育中に他の子どもと比較してしまいます。どうすれば良いですか?

子どもの成長は個別に異なるため、焦らず自分の子のペースを尊重することが大切です。

幼稚園と療育の両立は難しくないですか?

スケジュールを工夫し、柔軟に調整することで可能です。

他の親と良い関係を築くにはどうしたら良いですか?

日々の悩みや成功体験を共有し、自然な形で関係を深めていきます。

療育を受けていることを周囲にどう伝えれば良いですか?

理解ある人には正直に話し、無理に周囲に知らせる必要はありません。

子どもが療育を嫌がる場合はどうすれば良いですか?

無理をさせず、楽しく通える工夫を取り入れます。

療育で感じる親の負担を減らす方法は?

周囲の協力を得たり、時間管理を見直して負担を軽減します。

療育のデメリットを感じた時の乗り越え方は?

親同士で交流したり、専門家に相談することで解決策を見つけます。

まとめ療育の負担はあっても、それ以上の「気づき」と「成長」がある🌸

療育には、「時間的負担」や「精神的・金銭的負担」など、親にとっての課題も少なくありません。

ですが、それ以上に得られるものも確かにあります。

たとえば…

| 療育のメリット 🌟 | 療育のデメリット 💭 |

|---|---|

| 子どもの自己肯定感が育つ | 通所のための時間的負担が大きい |

| 集団生活への適応力が高まる | 親の精神的・金銭的な負担が増える |

| 専門的な支援が受けられる | 家庭・仕事との両立が難しいことも |

悩んだり、大変に感じることがあって当然。

でも、その一歩一歩が親子の成長につながっていると私は感じています🌿

この記事が、今まさに悩みの中にいる方にとって、少しでも前向きな気持ちになれるきっかけになれば幸いです。

どうか無理せず、自分たちのペースで。

療育は、親子で一緒に歩むかけがえのない時間です💞

👉 関連記事もおすすめ

「療育の効果を実感!1年4か月の変化とリアルなエピソードを紹介!」

次回予告

次回は、「療育に効果的!絵本が子どもの発達に与える5つのメリット|専門家の視点で解説」をご紹介します。

ぜひご覧ください。

また、療育に関する過去の記事もお役立てください。

- 【成功体験】療育で学んだポジティブコミュニケーション|子育ての困りごとが解決!

- 療育センターでの体験談|活動内容と息子の成長

- 【療育に役立つ!】遊びで子どもの創造力と自己コントロールを育てる方法と実例