はじめに

「言葉がつまってしまって、うまく話せない…」

小さな口から出るその言葉に、親として胸がキュッと締めつけられる思いをすること、ありますよね。

吃音(きつおん)は、話し言葉がスムーズに出てこない状態で、2~6歳ごろの幼児期に初めて見られることが多いとされています。

子どもによって症状の出方はさまざまで、「言葉の最初が出にくい」「同じ音を繰り返す」などの特徴が見られることがあります。

実は、早い段階で適切なサポートを行うことが、子どもの言葉の発達や自己肯定感に大きく影響することがわかっています✨

この記事では、以下のような内容について、専門的な知識と我が家の実体験を交えながら詳しく解説していきます👇

- 吃音の特徴と原因

- 家庭でできるサポート方法

- 専門機関との連携のヒント

「うちの子もそうかも?」と感じた方が、少しでも安心し、一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです🌷

目次

■ 吃音とは?子どもに見られる特徴とは

■ 吃音の原因とは?

■ 家庭でできる吃音へのサポート方法7選

■ 息子の吃音:医療機関にかかるまで【実体験】

■ 吃音のトレーニング効果【実体験】

■ 家庭でできる吃音改善のための具体的なアプローチ

■ よくある質問(Q&A)

■ まとめ

吃音とは?子どもに見られる特徴とは🗣️

吃音(きつおん)とは、話すときに言葉がつまったり、うまく出てこなかったりする状態のことをいいます。

特に2〜6歳の幼児期に多く見られ、決して珍しいことではありません。

吃音の3つの主な特徴

以下のような話し方が見られる場合、吃音の可能性があります。

- 繰り返し

同じ音や言葉を何度も繰り返す。

(例:「ぼ、ぼ、ぼく」) - 引き伸ばし

一つの音を伸ばして発音する。

(例:「ぼーーく」) - 難発(ブロック)

言葉が出ず、間があいてしまう。

(例:「……ぼく」)

これらの症状がすべて出るとは限りませんが、繰り返し見られるようなら注意して見守ることが大切です。

吃音の原因とは?🧠

吃音の原因ははっきりとはわかっていませんが、いくつかの要因が関わっていると考えられています。

- 遺伝的な要因

吃音は家族内で見られることが多く、遺伝が影響している可能性があります。 - 神経学的な要因

脳の言語をつかさどる部分に微細な違いがあるとされます。 - 環境的な要因

ストレスや緊張、家庭での言葉のやり取りの仕方も影響を及ぼすことがあります。

大切なのは、親が「原因を追求しすぎずに、安心できる環境を整えていくこと」。

それが、子どもの話す力を育てる第一歩です✨

家庭でできる吃音へのサポート方法7選🧸

吃音が見られる子どもに対して、家庭でできるサポートには次のような方法があります。

① 温かくゆったり聞く

お子さんが話すときは、笑顔でゆっくり聞きましょう。

「急がせない」「言い直させない」がポイントです。

② 否定せず、安心できる環境をつくる

「詰まってるから言い直して」などの指摘は避けて、最後まで聞いてあげましょう。

たとえ詰まっても、話し終えたことに対して「ちゃんと話せたね、がんばったね」と声をかけて、自信を育みます😊

③ 専門家に相談する

言葉への不安が強かったり、吃音が長く続く場合は、言語聴覚士や療育施設に相談を。

適切な支援が、子どもを安心させてくれます。

④ 話すチャンスを日常に

日常の中で、おしゃべりの時間を意識してつくってみましょう。

質問攻めではなく、自由に話せる雰囲気が大切です。

⑤ 質問は少なめ、コメント多め

「今日何したの?」ではなく、「楽しそうだったね」とコメントを返すことで、プレッシャーを減らし自然な会話が生まれます🌱

⑥ 1対1の時間をつくる

兄弟がいる場合は、ときどき1対1でゆったり関わる時間を意識しましょう。

お子さんが安心して話せる貴重な時間になります。

⑦ 話す・話さないは子どものペースで

「今は話したくない」と感じているときは、無理に話させずそっと見守りましょう。

信頼関係が深まり、やがて自分から話せるようになります。

息子の吃音:医療機関にかかるまで【実体験】

息子の吃音に気づいたのは、彼が2歳半の頃でした。

最初は、ほんの少し言葉を繰り返す程度。

でも、以前見たドラマ『ラブソング』で吃音について知っていた私は、「もしかして…」という不安が心に芽生えました。

いつもおしゃべりだった息子に起きた変化

もともとおしゃべりが大好きだった息子。

でも時間が経つにつれて吃音が目立ち始め、3歳半(年少の夏ごろ)にははっきりと悪化が見られました。

この時期は、言葉がスムーズに出てこず、話すのがとても大変そう。

特に「繰り返し」が強くなり、「マ、マ、マ、マ、マ…ママ」と、10回以上繰り返してやっと言葉になることも。

さらに、言葉がなかなか出てこない「ブロック(難発)」の症状も目立ちはじめました。

話し出すのに時間がかかり、表情が曇ることも多くなった息子の姿を見て、私の胸はギュッと締めつけられる思いでした。

「代わってあげたい」と思うほど、もどかしい日々が続いていました。

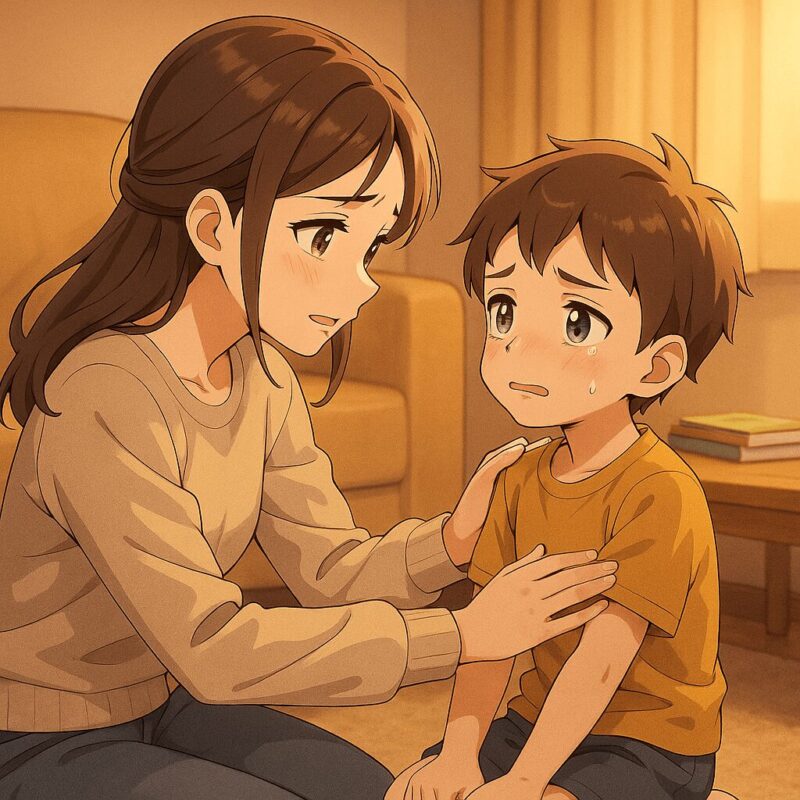

「ママ、喋れない…助けてよ」涙の訴え

ある日、幼稚園から帰った息子は、いつも以上に言葉が詰まり、イライラしている様子でした。

普段はおしゃべりが大好きなのに、何度も言い直しては、途中で言葉を諦める…。

「言えない」「伝えられない」もどかしさが、全身からにじみ出ていました。

私は心がズキンと痛みました。

その日は息子が特に辛そうに見え、どうしていいのか分からないまま、ただ見守るしかありませんでした。

夜になり、息子は泣きながら言いました。

🗣️「ママ、喋れない…どうしても言葉が出ないんだ。助けてよ」

その言葉が私の心に深く突き刺さりました。

話したくても話せない辛さ。

伝えたいのに伝えられない苦しさ。

私には、彼の心の痛みが痛いほど伝わってきました。

その晩、私は、ただ彼の「喋れない」という悲しさに寄り添うしかありませんでした。

支えたい、だから動き出した

その日をきっかけに、私は決心しました。

「この子の気持ちに寄り添いながら、一緒に前を向こう」と。

療育センターに相談し、紹介された病院で「言語聴覚士(ST)」のサポートを受け始めました。

3歳半から月に2〜4回、吃音に向き合う言語トレーニングがスタート。

少しずつ、息子に合った関わり方や声のかけ方を学びながら、私たちの吃音との歩みが始まりました。

💡吃音に悩む子どもをもつママ・パパへ

「うちの子、もしかして…」と感じたら、まずは寄り添うことが何よりのサポートです。

ひとりで抱えず、支援機関に相談することで、子どもも親も救われることがあります。

吃音のトレーニング効果【実体験】

息子が言語トレーニングを始めてから、1年が経ちました。

はじめは不安だらけでしたが、少しずつ、息子の吃音に前向きな変化が現れるようになりました✨

🌱少しずつ見えてきた「変化の兆し」

息子の吃音には、少しずつですが改善の兆しが見られるようになってきました。

調子の良い日には、まるで吃音がなかったかのようにスラスラと話し、言葉を自由に紡ぐ姿が見られます。

そんなときの息子の表情は、自信と達成感でキラキラと輝いていて✨、思わず私も笑顔に。

一方で、調子が悪い日には吃音が2週間ほど続くこともあります。

でも、そうした「波」を繰り返しながらも、症状が出ない日が少しずつ増えてきました。

「また話しやすくなったね」と声をかけ合い、親子で喜びを分かち合う瞬間が増えてきたことは、私にとっても大きな励みとなっています。

🌊でも、やっぱり「波」はやってくる…

吃音には「波」がつきもの。

調子が良い日が続いたかと思えば、

ある日突然、大きな波にのまれてしまうこともあります。

1年後、息子に過去一番の大きな吃音の波が訪れました。

吃音の症状が今までで一番目立つようになった時には、私もショックを受けました。

それは約1か月続き、言葉に詰まる姿を見るたびに、胸が痛みました。

「言いたいのに言えない」

「また繰り返してしまう…」

このときほど、「ただ見守る」ことの難しさと大切さを痛感したことはありません。

⏳「焦らず、寄り添う」ことの大切さを実感

この1年を通して私が学んだのは、吃音の改善には時間がかかるということ。

「すぐに治るはず」と期待しすぎると、親子で苦しくなってしまいます。

でも、小さな変化に気づいたとき、「ゆっくりでも、前に進んでいるんだ」と実感できるようになりました。

すると、私の中の焦りも少しずつほぐれ、息子との向き合い方も変わってきたように思います。

🍀 焦らないこと。

🍀 他の子と比べないこと。

🍀 息子のペースをそのまま受け止めること。

この3つが、私たち親子の大切なスタンスになりました。

💡吃音と向き合うすべての親御さんへ

吃音は「良くなったり悪くなったり」を繰り返します。

でも、そのたびに子どもは成長し、前に進んでいるのだと感じています。

あなたのお子さんにも、きっとその子なりのペースがあります。

一歩一歩、焦らず一緒に歩んでいきましょう🌷

家庭でできる吃音改善のためのアプローチ✨

吃音(きつおん)の改善には、日々の家庭でのちょっとした関わりがとても大切です。

ここでは、私たち親子が実際に取り組んできた中で、効果を感じたサポート方法をご紹介します。

① 話すスピードをゆっくりにする🕊️

まず意識したのは、「私たち親がゆっくり話すこと」でした。

子どもが焦って言葉を発してしまうと、どうしても詰まりやすくなってしまいます。

親が落ち着いたトーンでゆっくり話すことで、子どもも自然とペースを合わせてくれるようになりました。

初めのころは「ゆっくり話して!」とつい口出ししてしまうこともありましたが、自分の話し方を変えたことで、息子も真似して話すペースが落ち着き、安心して言葉を紡げるようになってきました。

② リズムを使った会話🎵

次に取り入れたのは、「リズム」を活用した会話の工夫です。

例えば、手をたたきながら一緒に言葉を話してみたり、簡単な歌に合わせて発声してみたり——まるで「歌うように」言葉を紡いでいくようなイメージです。

実は、歌っているときは吃音が出にくいとも言われていて、リズムに乗ることで気持ちも軽やかに。

リズムに乗せることで、自然と詰まりが減り、スッと言葉が出てくる瞬間が増えてきました。

息子も「トレーニング」という堅苦しさではなく、「楽しい遊び」として受け止めてくれたのが大きなポイント。

家族みんなでリズムを楽しむ時間は、今では我が家の大切なコミュニケーションのひとつになっています♪

③ 呼吸法を取り入れる🌬️

言葉に詰まったときの心の落ち着きをサポートするため、「深呼吸」を意識させるようにしました。

「言いにくいな」と感じたときに、「一度深呼吸してごらん」と優しく声をかけると、息子も少しずつ呼吸で気持ちを整える習慣がついてきました。

呼吸法が合うかどうかはお子さんによりますが、心を落ち着ける習慣づけとしては有効だと感じています。

吃音は、目に見えるようなすぐの変化は難しいこともありますが、こうした家庭でできる小さな積み重ねが、子どもの自信に繋がっていきます🌱

焦らず、比べず、寄り添いながら——

親子で一歩ずつ歩んでいけたら、それだけで十分なんだと今では思えています。

吃音の「波」にどう向き合う?🌊親としてできる対応とは

吃音(きつおん)は、良くなったと思ったらまた出てくる…という「波」があるのが特徴です。

この波は、「生活の変化・緊張・体調不良・季節の変わり目(特に梅雨時)」など、さまざまな要因と関係しています。

たとえば、息子の場合、幼稚園での発表会や運動会の練習が始まると、吃音が強く出る時期がありました。

そんなとき、どう関わるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、私たちが実際に意識している対応をご紹介します。

① 吃音の「波」を理解することが第一歩🧠

まず大切なのは、「波があるのは自然なこと」と理解することです。

改善と後戻りを繰り返す吃音に、親として不安を感じるのは当然。

でも、「波がある=悪化」ではありません。

「今は波の時期だね」と心の中でラベルを貼るように意識すると、焦りや不安を少し軽くできました。

感情的にならず、今の子どもの状態を受け止める姿勢が、サポートの質を大きく左右すると感じています。

② 環境を整えて安心感をプラス🏡

吃音の波をやわらげるには、安心できる生活環境も大切です。

生活リズムの乱れや、過度なプレッシャーは吃音を強める可能性があります。

我が家では、行事やイベントの前後はスケジュールに余白をつくるように意識。

発表会の練習が続く週末は、無理な外出を避けておうちでゆっくり過ごすようにしています🍵

ちょっとした配慮でも、子どもがリラックスできる時間が増えることで、吃音が悪化しにくくなることもあると感じています。

③ 専門家とつながることで安心感を💬

家庭での工夫に加えて、言語聴覚士(ST)などの専門家との連携も欠かせません。

「どう対応するのがベストかわからない…」と悩んだとき、専門家に相談できる環境があるだけで、親としても心が軽くなります。

私たちも定期的に言語聴覚士の先生と面談し、息子の様子を共有しています。

劇的な改善を目指すというより、今の対応が合っているかを確認し、方向性を微調整する場としてとても役立っています✨

アドバイスをもとに、家庭で実践できるサポートを続けていくことが、長い目で見た「成長」につながっていると思います。

焦らず、波を受け止めながら🌱

吃音の波は、誰にでもある自然なもの。

それを「ダメなこと」ではなく、「成長の一部」として捉えることで、親子の関係にもやさしさが生まれるように思います。

「また出てきた…」と感じたときこそ、ゆっくり深呼吸をして🍃

大丈夫。きっと、また落ち着いていきます。

よくある質問

吃音は自然に治ることもありますか?

幼児期に始まった吃音は、自然に改善するケースもあります。

ただし、長期化する場合は専門家の支援が必要です。吃音の原因は何ですか?

明確な原因は分かっていませんが、遺伝・脳の発達・ストレスなどが関与している可能性があります。

親の接し方が吃音に影響する?

影響することがあります。

安心できる環境や肯定的な声かけが吃音の緩和に繋がることがあります。吃音は精神的な問題?

精神的な要因も関係することがありますが、吃音は脳の言語処理にも関連しています。

専門医に相談するタイミングは?

3か月以上吃音が続く、本人が話すのを嫌がるなどの様子が見られたら、早めの相談が推奨されます。

学校や幼稚園の先生に相談していい?

ぜひ相談しましょう。環境調整や適切な支援につながる第一歩になります。

親が子供の話し方を直そうとするのはNG?

はい。訂正するよりも、話し終えたことを肯定する方が効果的です。

言語聴覚士(ST)って何をしてくれるの?

発語トレーニングやリズム療法など、専門的な方法で吃音を緩和する支援を行います。

兄弟姉妹がいる場合はどう配慮する?

話す時間を公平にし、吃音のある子にも十分な発言の機会を設けましょう。

治療にはどれくらいの期間がかかる?

個人差がありますが、数か月〜数年単位で長期的な支援が必要になることもあります。

まとめ

吃音は、2歳〜6歳頃の子どもの約20人に1人が経験すると言われており、決して珍しいものではありません。

実際に、私の息子が通う療育施設にも、吃音に悩むお子さんは複数います。

また、専門病院の予約が取りづらい現状からも、悩んでいる親御さんの多さを実感しています。

吃音は、すぐに劇的な改善が見られるものではありません。

ですが、親が焦らずに寄り添い、日々の小さな成長を喜び合いながら歩んでいくことで、少しずつ前進していけます🌱

有名なタレントでありアナウンサーの小倉智昭さんも、幼少期に吃音を経験した一人です。

それでも彼は「話すことのプロ」として活躍されました。

このことからも、「吃音=将来にマイナス」では決してありません✨

吃音に悩むすべての親御さんへ

子どもたちの「話したい!」という気持ちを大切にしながら、あたたかく支えていきましょう。

改善と再発を繰り返すこともありますが、専門家と手を取り合いながら、長い目でサポートしていくことが大切です。

私の経験が、同じ悩みを抱える方の力になれたら嬉しいです。

おすすめリソース

吃音についてさらに深く知りたい方は、【日本吃音臨床研究所】をご覧ください。

実際に私もこのサイトにたくさん助けられました。

読むだけで、「ひとりじゃない」と思える温かい情報が満載です🌸

⏭️次回予告

次回は、

「『だるまさんが』で言葉のリズムを育てよう|吃音改善と療育に効果的な絵本活用法」

についてご紹介します📖

日常の中に取り入れられる「絵本×療育」のヒントをお届けしますので、お楽しみに♪