はじめに

自閉スペクトラム症(ASD)の子育てでは、「なぜこんな行動をするの?」という戸惑いや悩みに直面することが少なくありません。

私自身、ASDの息子を育てる中で、常に動き回ったり、突然パニックになったりする姿に戸惑うことがありました。

しかし、「行動には意味がある」と知ってから、子どもへの見方が少しずつ変わっていきました。

本記事では、自閉スペクトラム症の行動の特徴と、家庭でできる支援について、体験談を交えながらお伝えします。

目次

- 自閉スペクトラム症(ASD)とは?子どもの特徴と行動理解

- 【実体験】ASDの息子の行動とその背景

- ASDの子どもが示す行動と【原因別】サポート方法

- 【ASD】常に動き回る・そわそわする子どもへの支援方法

- 【ASD】集団行動が苦手で一人だけ違う行動をとる理由と対応

- 【ASD】友達をたたく理由と支援方法

- 【ASD】突然走り回る行動の背景と家庭での工夫

- 【ASDの特徴と対応】よく見られる3つの特性と家庭でできるサポート

- 対人関係・社会性の特性

- コミュニケーションの特性

- 限定的な興味や常同的な行動

- 【家庭でできる】ASD(自閉スペクトラム症)の子どもを支える4つの方法

● 一貫性のあるルーティンをつくる

● わかりやすく具体的な指示を出す

● 感覚過敏への配慮を忘れない

● ポジティブな声かけと成功体験を積む - よくある質問

- まとめ:子どもたちの「行動の意味」に寄り添う支援を

1. 自閉スペクトラム症(ASD)とは?子どもの特徴と行動理解【発達障害の基礎】

自閉スペクトラム症(ASD)は、コミュニケーションや対人関係に困難を感じやすい発達障害のひとつです。

特徴としては、以下のような傾向があります。

- 言葉のやり取りが一方通行になりやすい

- 特定のこだわりが強い

- 感覚の過敏・鈍麻がある

- 反復的な行動を好む

「スペクトラム(連続体)」という名の通り、ASDの特性は一人ひとり異なり、その強さや現れ方も様々です。

📌 ポイント:

ASDの行動を「問題行動」として見るのではなく、その行動の裏にある理由を理解する視点が大切です。

行動の意味を知ることで、親としての関わり方も変わり、子どもが安心して過ごせる環境づくりにつながります。

2. 【実体験】ASDの息子の行動とその背景

私の息子はASD(自閉スペクトラム症)と診断されています。

診断を受ける前は、

「なんだかいつも落ち着きがないな…」

「どうして集団行動がうまくできないんだろう?」

と日々悩んでいました。

ADHDなのでは?と考えていた時期もあります。

しかし、発達専門医から

「多動に目が行きがちですが、年齢の小さいお子さん、特に男の子は普通でも多動と感じることが多いです。ADHDの要素も持っているかもしれませんが、これはASD特有の行動です。」

と説明を受けたとき、

彼は以前からASDの特有のサインを出していたのだと、初めて気づかされました。

この言葉にハッとさせられ、私は息子の行動ひとつひとつに「理由がある」と気づくようになりました。

🔍行動の背景

🧩 部屋を歩き回る行動

→ 「じっとできない」と感じていたけど、実は安心感を得るための感覚調整だった。

👫 友達との距離感がつかめない

→ 遊びたくて近づいているのに、距離を保つルールがわからないだけだった。

🎨 みんなと同じことができない

→ 単に「今、その活動の意味や手順が理解できていない」だけだったのかもしれません。

以前の私は「どうしてできないの?」「また同じことして…」とイライラしてしまう日もありました。

でも、行動の「理由」がわかると、

「この子なりに頑張ってるんだな」

「どうサポートしたら伝わるかな」

と寄り添う気持ちが生まれたのです。

もちろん、後悔もあります。

「もっと早く気づいてあげたら…」と感じる日もあります。

でも、それも「親としての学び」の一つ。

この経験が、同じように悩む誰かのヒントになればうれしいです🌱

3. ASDの子どもが示す行動と【原因別】サポート方法

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちは、日常のさまざまな場面で「少し気になる行動」を見せることがあります。

それには必ず背景と理由があり、正しく理解すれば適切に支援することができます。

以下では、代表的な行動別に「原因」と「支援方法」を解説します✨

1. 【ASD】常に動き回る・そわそわする子どもへの支援方法

👟 教室や部屋の中をウロウロ…

これは単なる「落ち着きのなさ」ではなく、自分を落ち着かせようとする行動です。

考えられる原因:

- 感覚過敏・鈍麻などの感覚特性

- ストレスや不安による自己調整

サポート方法:

✅ 動き回れるスペースを確保

✅ クッションやブランケットなど感覚を落ち着かせるアイテムの導入

✅ 小休憩・クールダウンコーナーの設置

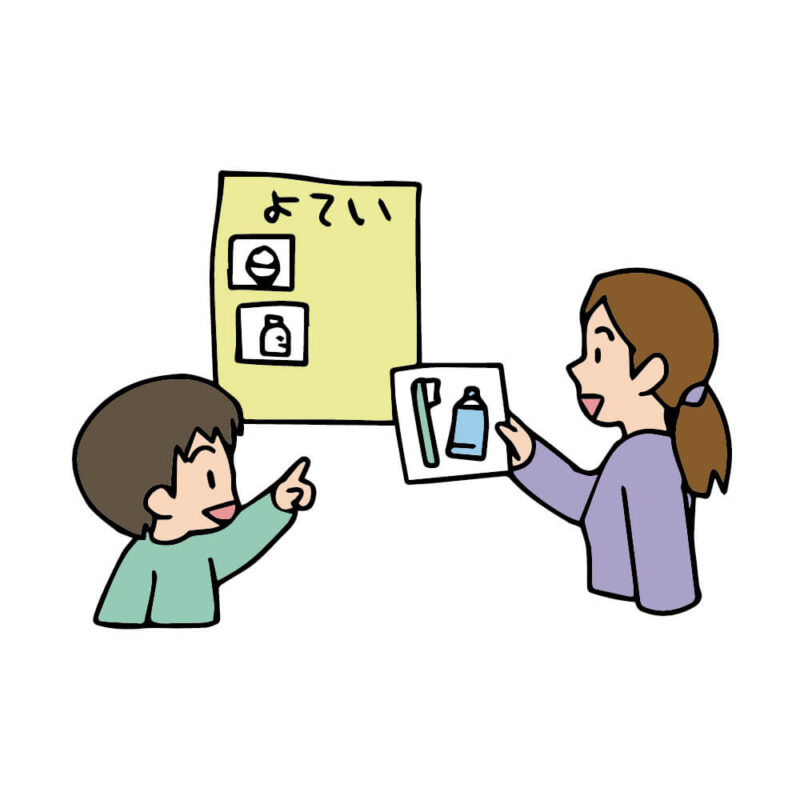

2. 【ASD】集団行動が苦手な子の対応と支援方法

🎨「みんなと同じ行動ができない」

📚「指示を理解するのに時間がかかる」

ASDの子どもにとって、集団で動くこと自体がハードルです。

考えられる原因:

- 認知や理解のスピードがゆっくり

- 状況把握や先読みが苦手

サポート方法:

✅ 指示を細かく分けて伝える

✅ 絵カードやスケジュールボードで視覚的に提示

✅ できたことをしっかり褒めて成功体験に

3. 【ASD】友達をたたく理由と支援方法

👦💢「ダメだよ!」と注意してもやめられない…

実は、攻撃の意図があるとは限りません。

考えられる原因:

- 感情のコントロールが難しい

- 言葉で気持ちを伝えられない

サポート方法:

✅ 「今どんな気持ち?」と気持ちを言葉にする練習

✅ 感情カードで視覚的に表現

✅ 手が出る前に代替手段(ジェスチャーなど)を一緒に練習

4. 【ASD】突然走り出す子への支援と家庭での工夫

🏃♂️ 外やスーパーで急に走り出す…

これは、音や光などへの過敏反応(特定の音や触感に強い不快感を抱くこと)の現れかもしれません。

考えられる原因:

- 外部刺激への強い感受性

- 不安・緊張・ストレスの高まり

サポート方法:

✅ 静かな環境での活動時間を増やす

✅ ノイズキャンセリングイヤホン・帽子などで刺激を調整

✅ 深呼吸や一定のリズムのある運動で感覚を整える(リラクゼーション)

✅まとめ|ASDの行動には「理由」がある

ASDの子どもが見せる一つひとつの行動には、背景と意味があります。

「困った行動」に見えることでも、それはその子なりのSOSや適応の方法かもしれません。

理解し、工夫して関わることで、お互いにストレスの少ない関係が築けます😊

▼関連記事もぜひ参考に👇

原因別のエピソード例については、

関連記事「発達障害の子どもの行動に隠れた理由とは?親が知るべき対応法と支援のコツ【体験談あり】」をご覧ください。

こちらの記事で、具体的な事例や原因に応じた対策方法についてさらに詳しく紹介しています。

4. 【ASDの特徴と対応】よく見られる3つの特性と家庭でできるサポート

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちは、脳の構造や情報処理の仕方が独特であり、特定の行動や反応が目立つことがあります。ここでは、ASDの子どもによく見られる3つの特徴と、家庭で取り入れやすい支援のコツをご紹介します😊

1. 【ASD】対人関係・社会性の特性と支援のポイント

ASDの子どもは、相手の気持ちや表情を読み取ったり、適切な距離感を保つことが苦手なことがあります。

その結果、集団の中で浮いてしまったり、誤解されてしまうことも💦

🧩 対応ポイント

- 表情カードや感情視覚教材を使って、感情理解の練習をする

- 「1歩下がって話そうね」など、距離感を数値や動作で具体的に伝える

🏠 わが家の工夫【体験談】

息子は友達と遊ぶとき、相手に近づきすぎてしまうことが多く、相手が嫌がっているのに気づかないことがよくありました。

遊びの中で、お友達がびっくりしてしまったり、「近いよ!」と注意されることもありますが、本人はなぜ注意されたのか分からない様子でした。

そこで家庭では、会話中に「このくらい離れて話そうね」と視覚的に距離を示す練習を始めました。

ぬいぐるみを使って「○○くんとこの子は、ここに立ってお話ししようね」と具体的に見せるようにしています。

最近では、「近すぎる?」と自分から確認する場面も増え、少しずつ社会的距離の感覚が育っています🌱

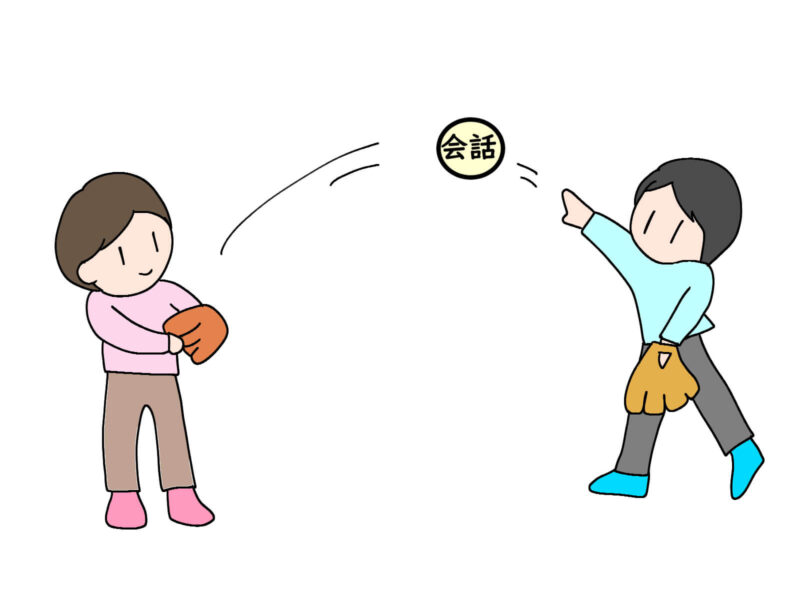

2. 【ASD】会話が一方的?コミュニケーション支援のコツ

ASDの子どもは、自分の話に夢中になりすぎてしまい、相手の話を待たずに話し出してしまうことがあります。

これは、「ターンテイキング(交互に話す力)」が育ちにくいことが背景にあります。

🧩 対応ポイント

- 会話のキャッチボールを意識して、「順番を待つ」練習を生活に取り入れる

- 家族で会話ゲームを取り入れて、楽しく練習する🎲

🏠 わが家の工夫【体験談】

息子は話したいことがあると、すぐに割り込んでくることが多く、家族の会話が遮られてしまうことがありました。

そんなときは、「ママが話し終わったら教えてね」と優しく伝えるようにしています。

その後「さっきの話、教えて」と促すことで、自分の番を待つ経験ができます。

また、「順番に話そうゲーム」を家族で取り入れたところ、楽しみながら順番を守る力が育ってきました✨

3. 【ASD】強いこだわり・限定的な興味と柔軟性の育て方

ASDの子どもには、特定のテーマに強くこだわる傾向や、毎日のルーティンを崩したくないという気持ちがよく見られます。

🧩 対応ポイント

- 興味を活かしながら、新しいことにも少しずつ挑戦させる

- 朝の支度や遊びなども、少しずつステップを踏んで変化に慣らす

🏠 わが家の工夫【体験談】

次男は「朝の準備の手順」が決まっていて、少しでも順番が違うと混乱してしまいます。

ある日、靴下の順番を変えただけで「いつもと違う!」と大泣きし、やり直さないと落ち着きませんでした😣

また、「キャラクター」へのこだわりが強く、おもちゃや絵本、遊びまでバイキンマン一色に。

公園でも「バイキンマンとアンパンマンの戦いごっこ」の設定以外では遊ぼうとしないほどです。

そんな時は、無理に変えようとせず、バイキンマンのキャラクターを使って新しい遊びを提案。

「次に好きそうなキャラ」で誘導したり、ルーティンの変更も1つずつ段階的に行っています。

ASDの子どもたちの行動には、それぞれ理由があります。

親としてサポートをする際には、子どもの気持ちに寄り添い、無理なく成長を促す工夫が大切です。

わが家でも、ASD特性に寄り添った支援を少しずつ取り入れることで、日々の生活がスムーズになり、息子の笑顔も増えてきました😊

👉 ASDの基本特性については、こちらの記事もおすすめです:

発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法

👉 お子さんの行動に気づきがあった方は、こちらも参考にどうぞ:

【体験談あり】発達障害の兆候とは?3歳前に気づくサインと早期支援の大切さ

5. 【家庭でできる】ASD(自閉スペクトラム症)の子どもを支える4つの方法

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、環境の変化や感覚刺激に敏感で、毎日の生活でも苦手さが現れやすい傾向があります。

でも、大丈夫。家庭の中でできるちょっとした工夫が、子どもの安心と成長につながります🌱

ここでは、わが家で実践してきた「家庭でできる4つの支援方法」をご紹介します✨

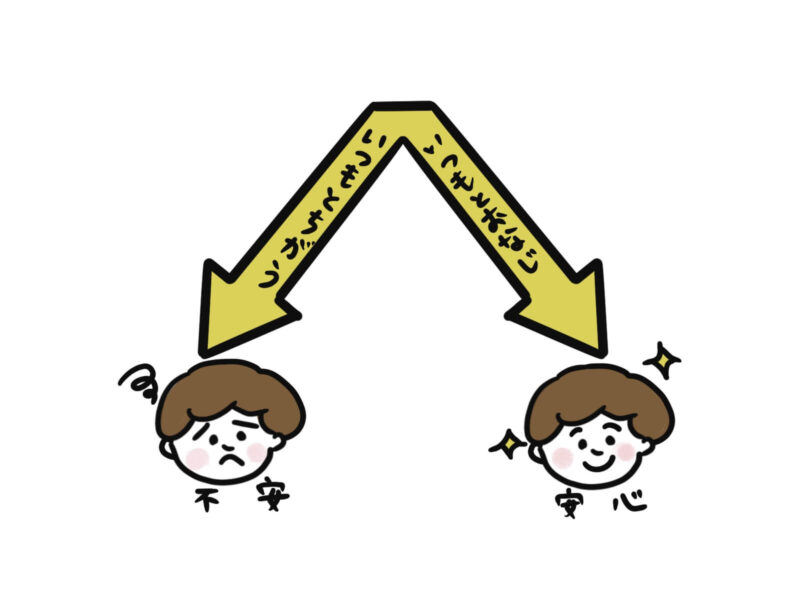

【ASD支援①】一貫性のあるルーティンをつくる🕒

ASDの子どもは、予定が読めないと不安になりやすく、パニックや癇癪につながることも。

そのため、「毎日同じ流れで過ごす」ことが安心材料になります。

🔸具体的なサポート方法:

- 視覚スケジュールを活用する📅

イラストや写真を使って、朝起きてから寝るまでの流れを見える化。

「今は●●の時間」と視覚的に把握できます。

- タイマーで時間の見通しをつける⏰

活動の時間を区切り、タイマーを使って「あと5分」など予告するとスムーズな切り替えが可能に。

【ASD支援②】わかりやすく具体的な指示を出す📣

ASDの子どもは、「曖昧な表現」が苦手です。

「片付けてね」より、「おもちゃを箱に入れてね」といった具体的な行動の言葉が伝わりやすいポイントです。

🔸具体的なサポート方法:

- ステップで伝える✋

例:「まずブロックを集めてね」「次にそれを箱に入れてね」と順序を明確に。 - 実際にやって見せる👀

見本を見せることで、子どもは行動をイメージしやすくなります。

【ASD支援③】感覚過敏への配慮を忘れない👕

ASDの子どもは、音・光・触覚に対して強い不快感やストレスを感じることがあります。

そのため、環境を調整してあげることがとても重要です。

🔸具体的なサポート方法:

- 静かな環境づくり🎧

照明の明るさやテレビの音量を調整し、落ち着ける空間を意識。 - 感覚遊びを取り入れる👐

やわらかい粘土、スライム、水遊びなど、自分のペースで感覚を楽しめる遊びを試してみて。 - バスタイムでリラックス🛁

ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、感覚の過敏さが和らぎ、寝つきもスムーズに。

【ASD支援④】ポジティブな声かけで成功体験を積む🌟

行動のよい変化が見られたときに「できたね!」「すごいね!」と声をかけることで、自信と意欲を育むことができます。

🔸具体的なサポート方法:

- 行動を具体的に褒める👏

例:「おもちゃをちゃんと箱に入れられてえらいね!」と行動を言葉でフィードバック。 - ポイントシステムを導入🎁

「◯回お片づけできたらシールを1枚」など、視覚的に達成感を感じられる工夫も効果的です。

まとめ|ASDの子どもに家庭でできる支援を毎日の中に少しずつ🌷

ASDの子どもには、日常の中で見通しのある生活・安心できる環境・わかりやすい言葉かけ・感覚への配慮が欠かせません。

一つずつは小さな工夫でも、毎日続けていくことで、子どもの行動や気持ちは少しずつ安定していきます😊

「やってみようかな?」と思える工夫から、ぜひ家庭に取り入れてみてください。

👇関連リンクもあわせてどうぞ👇

6. よくある質問

ASDとは何ですか?

自閉スペクトラム症(ASD)は、コミュニケーションや社会的相互作用の困難さ、特定の興味や行動パターンが特徴の発達障害です。

ASDとADHDの違いは何ですか?

ADHDは注意力や衝動性の課題に関連し、ASDは主に社会性やコミュニケーションの困難さが中心です。

ASDの子どもが多動なのはなぜですか?

不安や感覚過敏を和らげるため、または安心感を得るための行動です。

ASDの診断基準は何ですか?

DSM-5(精神疾患の診断基準)に基づき、行動や発達の特徴が評価されます

ASDの子どもとどのように接すれば良いですか?

個々の特性を理解し、具体的でシンプルな指示を出すことが大切です。

ASDは治りますか?

ASDそのものは治りませんが、療育やサポートを通じて生活の質を向上させることができます。

感覚過敏とは何ですか?

音や触感など特定の刺激に対して過敏に反応する状態で、ASDの子どもによく見られます。

ASDの子どもが集団行動を苦手とするのはなぜですか?

状況理解や指示の処理が難しいためです。

療育とは何ですか?

発達に課題のある子どもを対象とした支援プログラムで、成長をサポートします。

ASDの子どもが友達をたたく場合、どう対処すれば良いですか?

感情を表現する練習を行い、適切な意思表示の方法を教えます。

まとめ子どもの「行動の意味」に寄り添う支援を🌱

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちは、

会話の順番や距離感の取り方、感覚の過敏さなど、さまざまな特性を持っています。

しかし、日常のちょっとした工夫や関わりの積み重ねによって、

子どもたちは少しずつ自信をつけ、成長していくことができます✨

たとえば…

🗣 会話の順番(ターンテイキング)は、

親が「お手本」になって会話をリードし、順番を自然に教えることができます。

👕 触覚過敏がある場合は、

肌ざわりの良い服を選んだり、静かな空間を整えるだけでも、

子どもがリラックスして過ごせるようになります。

こうした小さな工夫が、子どもにとって「安心できる毎日」につながります。

🌈「普通」にとらわれず、子どもの世界を理解しよう

ASDの子どもたちの行動は、時に「一般的な反応」と異なるように見えるかもしれません。

でもそれは、その子の感じ方や考え方が独特であるということ。

そこには、脳や感覚のしくみに基づく深い理由があるのです。

「なんでこんな行動をするの?」と戸惑うこともあるでしょう。

そんな時は、「その行動の背景」 に目を向けてみてください。

子どもの視点を知ることで、親の気持ちもふっと軽くなることがあります🍀

📘試行錯誤を、親子で楽しもう

子育てに「正解」はないと思います。

特に発達障害のある子どもたちとの日々は、

思い通りにいかないことの連続です。

でも、行動の意味を探しながら、子どもと一緒に歩むことが大切。

焦らず、比べず、親も子も「今できること」を一歩ずつ進めていきましょう。

🌟どんなに小さな成長でも、それはかけがえのない喜びになります。

「今日もよく頑張ったね」と、ぜひ自分自身にも声をかけてあげてくださいね☺️

🔜次回予告

「ADHDの子どもに見られる特徴と接し方|行動例と家庭でできるサポート法」

気になる行動の裏にある“理由”に迫ります。どうぞお楽しみに!

参考資料・監修

- 国立精神・神経医療研究センター

ASDの診断基準や治療法などの基礎知識が得られます。 - 発達障害情報・支援センター

保護者向けのサポートガイドラインが充実しています。 - Autism Society of America(英語)

ASDの感覚過敏に関する詳細なガイドが提供されています。 - 厚生労働省:政策レポート:発達障害の理解のために

発達障害の基礎知識が得られます。 - ※執筆者:発達障害児を育てる当事者ママ(ブログ「特性を持つ子どもと共に成長する:親の奮闘記」運営)