はじめに

【こんな悩みありませんか?】

指示をすぐ忘れる、話を最後まで聞けない、宿題に時間がかかる…。

そんな姿を目にして、不安や焦りを感じたことはありませんか?

この記事では、家庭でできる対策とおすすめアプリを紹介します。

💭「どうしてうちの子は、こんなに勉強が苦手なんだろう…」

宿題に何度もつまずく、先生の話がうまく聞き取れない、ちょっと前のことをすぐに忘れてしまう——。

💡実は、こうした困りごとの背景には「ワーキングメモリ(作業記憶)」の弱さが関係していることがあります。

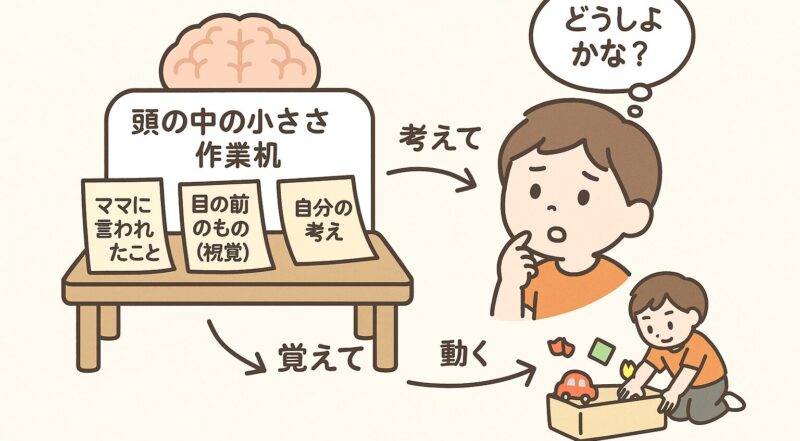

ワーキングメモリとは、短期間の情報を一時的に記憶しながら処理する能力のこと。これは、「短期記憶」「情報処理力」「集中力」など、学習や生活に直結する大切な土台です。

発達障害(ASD・ADHDなど)や学習障害(LD)を持つ子どもにも、このワーキングメモリの弱さが見られることがあります。

私の息子も、幼稚園で集団行動が苦手だったり、先生の指示が通らなかったりと、多くの場面でつまずいていました。その背景にある「見えにくい困りごと」が、まさにワーキングメモリの弱さだったのです。

この記事では、

👉 ワーキングメモリが弱い子どもに見られる特徴

👉 家庭でできるトレーニング・アプリ

👉 学校や園との連携法

などを、実体験を交えてわかりやすく解説します。

お子さんの「苦手」の裏にある理由と、今日からできる具体的なサポートを一緒に探していきましょう🌱

目次

- ワーキングメモリとは?|短期記憶・情報処理に欠かせない力

- ワーキングメモリが弱い子どもに見られる6つの特徴

- 実際に効果を感じた!ワーキングメモリを伸ばす家庭での工夫

- 家庭で簡単にできる!ワーキングメモリを強化する3つの習慣

- 楽しく続けられる!ワーキングメモリを鍛えるおすすめアプリ&ツール

- 教育現場との連携で安心サポート!ワーキングメモリへの理解と対応

- IQが高いのに忘れっぽい?ワーキングメモリとIQの関係をやさしく解説

- 忘れっぽさにイライラしないで…ワーキングメモリが弱い子との関わり方

- よくある質問

- まとめ

1. ワーキングメモリとは?|短期記憶・情報処理に欠かせない力

「ワーキングメモリ(作業記憶)」とは、情報を一時的に覚えながら処理する能力のことです。

イメージとしては「頭の中のメモ帳🗒️」。

たとえば、

- 先生の指示を聞いて行動に移す

- 黒板の文字を覚えてノートに写す

- 文章を読んで意味を理解する

といった、日常のあらゆる場面で必要な力です。

このワーキングメモリが弱いと、

📌 短期記憶がうまくいかない

📌 情報を整理・処理するのに時間がかかる

などの困りごとが起こりやすくなります。

特に、ADHDやASDなどの発達障害や、学習障害(LD)のあるお子さんには、このワーキングメモリの弱さが背景にあることがよくあります。

2. ワーキングメモリが弱い子どもに見られる6つの特徴

ワーキングメモリの弱さは、学習面だけでなく日常生活にも影響します。

以下のような特徴が見られる場合は、サポートの視点で見てあげましょう。

① 指示をすぐ忘れてしまう

「靴を履いて、カバンを持ってきて」と2つの指示を出すと、最初の「靴を履く」はできても、「カバンを持ってくる」を忘れてしまう…そんな場面、心当たりはありませんか?

👉 2ステップ以上の指示を一度に処理するのが苦手なケースです。

② 作業中に何をしていたか分からなくなる

宿題やお絵かきをしていて、別のことに気を取られると、

「何してたんだっけ?」と元に戻れなくなることがあります。

また、話しかけられただけで、記憶がリセットされてしまうことも。

③ 読み書きが苦手・内容が頭に入らない

- 音読中に前の文の内容を忘れて、文章全体の意味が分かりにくい

- 黒板の文字を写す途中で「どこまで書いたか」分からなくなり、順番がバラバラになる

といった困りごとがよく見られます。

👉 読解力・書字力に関わる学習障害(LD)との関連も指摘されています。

④ 計算ミスが多い・途中で混乱する

- 計算中に繰り上がりや繰り下がりを忘れる

- 長い式や文章題の手順を覚えていられない

- 一度つまずくと、どこからやり直せばいいか分からなくなる

👉 情報処理の順序や保持に負担がかかるため、学習の達成感が得にくくなります。

⑤ 話が飛ぶ・うまく説明できない

話している途中で「何を言おうとしたか分からなくなる」

言葉がつまってしまう・順序が飛ぶなど、会話力や表現の面でも困難が出やすくなります。

👉 特にASDや吃音のある子どもでは、話す順番を整理するワーキングメモリの負担が大きくなる傾向も。

⑥ マルチタスクが苦手

「ランドセルに連絡帳と水筒を入れて、帽子をかぶってね」

…このように複数の指示があると、途中で何をすべきか混乱してしまうケースも多いです。

👉 朝の準備・学校生活など、複数タスクをこなす場面でつまずきが見られることがあります。

このような困りごとが複数見られる場合は、

「うっかり」ではなく「特性」かもしれません。

お子さんの困りごとの背景に「ワーキングメモリの弱さ」があると気づけると、

イライラや叱責が減り、サポートの方向性も明確になります😊

📚関連記事はこちら👇

- ▶ 発達が気になる子どもの身支度サポート!視覚支援と遊びで楽しく解決

- ▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】

- ▶ 【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき

- ▶ 【体験談】発達検査の結果で見えた支援の方向性|発達障害の子どもへの家庭での工夫とは?

3. 実際に効果を感じた!ワーキングメモリを伸ばす家庭での工夫🛠️

ワーキングメモリの弱さは、「うっかり」ではなく脳の特性によるもの。

我が家では、息子の困りごとを少しでも減らそうと、家庭でできるトレーニングや声かけの工夫を試してきました。

実際に効果を感じた方法をご紹介します👇

① シンプルに伝える工夫で記憶の負担を軽減🗣️

例:「靴を履いて、カバンを持ってきて」ではなく、

➡「まず靴を履いてね。終わったらカバンを持ってきてね」と一つずつ区切って伝えるようにしました。

さらに、「今から2つお願いがあるよ」と最初に予告すると、子どもの集中力が高まりやすくなります。

📌 我が家では、この工夫を1週間続けると、「聞き返す回数」がぐっと減りました!

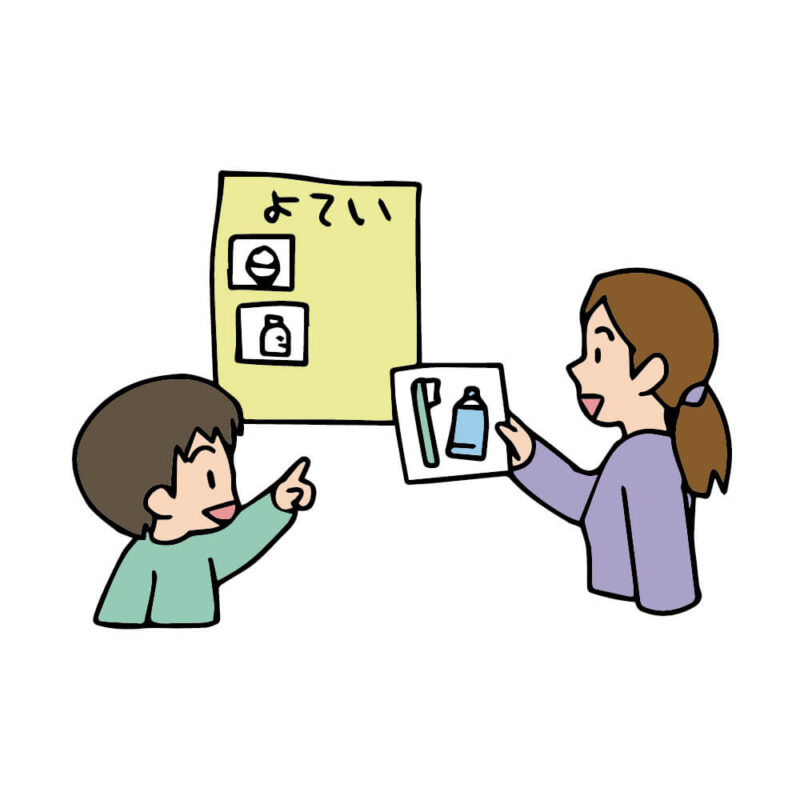

② 視覚的サポートをフル活用👀

言葉だけでは忘れてしまいがちな子どもには、視覚的な手がかりがとても有効です。

例:

- 朝の支度カード(顔を洗う → 歯を磨く → 着替える)

- お片づけ手順カード(おもちゃを箱にしまう → 絵本を棚に戻す)

📌このように視覚的に見せることで、記憶の補助になります。

視覚支援を取り入れてからは、「次なにするの?」と聞かれることが減り、自分から動ける回数が増えました✨

関連記事はこちら👇

▶ 【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

▶ 【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方

▶ 【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

③ 遊び感覚でできる記憶トレーニング🎮🃏

楽しみながら取り組める、記憶力アップのゲームもおすすめです。

- 神経衰弱:カードの位置や絵柄を覚えることで、視覚的な短期記憶が刺激されます

- 記憶系アプリ(LumosityやPeakなど):子ども向けの記憶トレーニングゲームで、飽きずに続けられます

📌 息子は「遊びならやる!」と毎日5〜10分、自然とワーキングメモリを使う習慣がつきました。

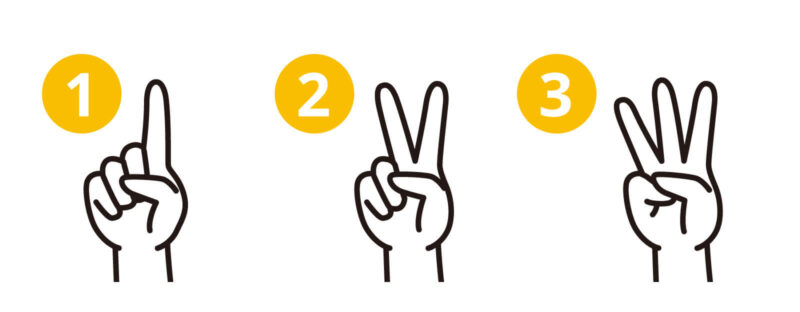

4. 家庭で簡単にできる!ワーキングメモリを強化する3つの習慣📘

ここでは、ASD・ADHDの傾向がある子どもにも効果的だった「家庭でできるトレーニング方法」を3つご紹介します。

① 音読を段階的にステップアップ📚

短い文から始めて、少しずつ長文へ進む「段階的音読」は、短期記憶・理解力の両方を刺激します。

これにより、文章全体を把握し、記憶する力が向上します。

例:

2〜3行の短い詩 → 1段落の物語文 → 会話文を交えた文章

読み終わったら、内容について話し合うことで、理解力も深まります。

「どんな話だった?」「どう思った?」など会話を通じて記憶の定着を促すことも大切です💬

📌 2週間ほど続けると、内容を思い出して話す力が少しずつ育ちました。

② 計算や問題解決に「視覚的補助」を取り入れる✏️

ワーキングメモリが弱いと、計算の途中でつまずくことがよくあります。

そんなときは、以下の工夫が有効です👇

- 図やイラストで数のイメージを見える化

- 繰り上がり・繰り下がりの補助カード

- 計算手順を紙に書きながら進める習慣

📌 書き出すことで、息子は「やることが見える」と安心感を持てるようになりました😊

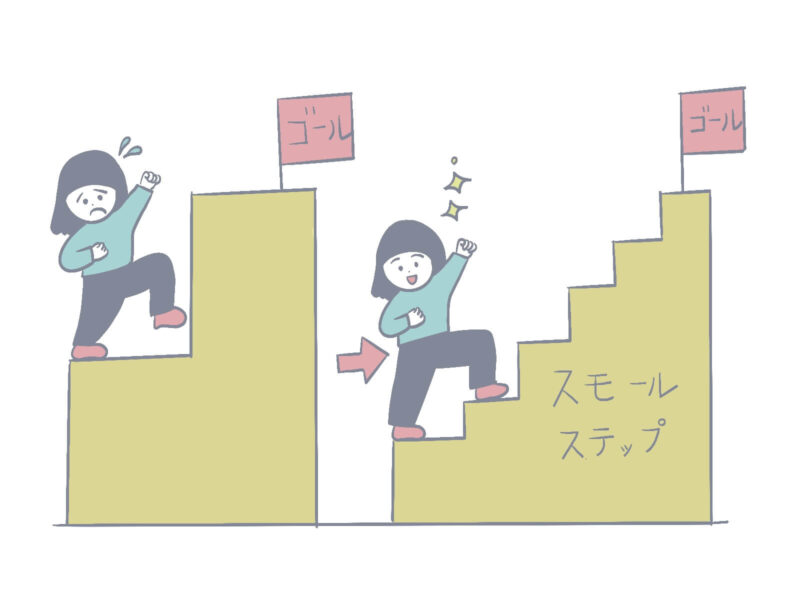

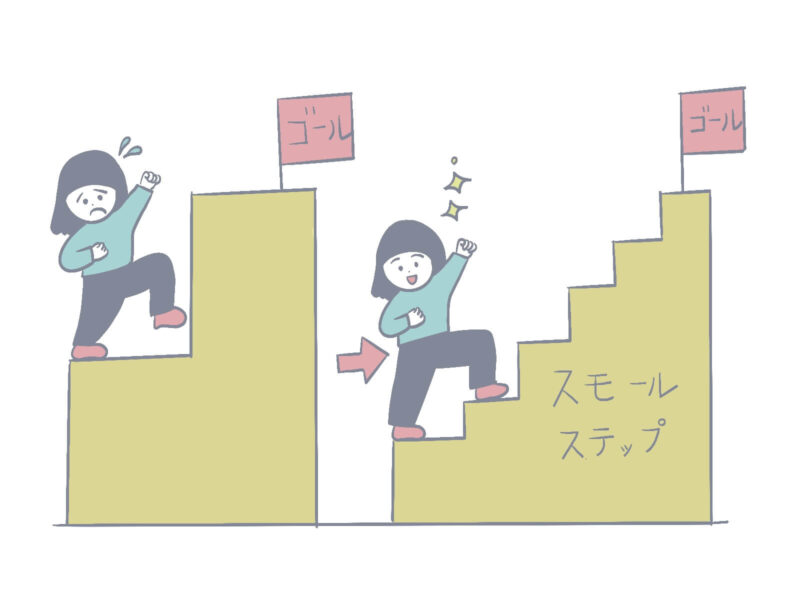

③ タスクを細かく区切って「達成感」を得る🧩

「部屋を片付けよう」ではなく、

➡「おもちゃ箱をしまおう」→「絵本を棚に戻そう」→「机を拭こう」と小さなステップに分けて伝えるのがポイントです。

1つずつクリアしていくことで、

👉「できた!」という体験が増え、自己肯定感にもつながります💡

🌱保護者のあなたへ|焦らなくて大丈夫🍀

ワーキングメモリの弱さはすぐには改善しませんが、毎日のちょっとした工夫が積み重なっていきます。

「今日も1つできたね」「ちゃんと覚えてたね!」と今できていることを認めてあげることが、何よりの支えになります。

📚関連記事はこちら👇

▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】

▶ 家庭でできる!モンテッソーリ教育の基本と実践方法【初心者向け】

▶ つみき遊びの効果がすごい!集中力&空間認識力UPの理由と遊び方

▶ 子どもの空間認知能力を高める6つの遊び|簡単にできるビジョントレーニング&ジャグリング

5. 楽しく続けられる!ワーキングメモリを鍛えるおすすめアプリ&ツール📱

「机に向かうのが苦手」「集中が続かない」そんなお子さんでも取り組みやすいのが、ゲーム感覚で記憶力を鍛えられるツールやアプリです🧠✨

ここでは、我が家でも使って効果を感じた、ワーキングメモリを伸ばすおすすめアプリをご紹介します。

🎮Cogmed(コグメッド)|本格的な記憶力トレーニング

- 医療や教育機関でも導入されているプログラムで、科学的根拠に基づいた内容。

- ゲーム形式で、子どものレベルに合わせて課題が変化。

- 集中力・短期記憶の向上が期待できます。

📌 我が家では、週3回・1日15分で取り組み、2か月後には指示の聞き返しが少なくなりました!

🧠Lumosity(ルモシティ)|認知力を総合的に育てるゲームが豊富

- 記憶力・情報処理・柔軟な思考をバランスよく鍛えるミニゲームが充実。

- 色使いや効果音が楽しく、子どもも飽きずに取り組めます。

- ワーキングメモリに特化したゲームもあり。

🕹️Peak(ピーク)|スキマ時間に取り組める脳トレアプリ

- 1ゲーム約3分でOK!毎日の習慣にしやすい✨

- 「ワーキングメモリ」「注意力」「言語理解」など目的別に選べます。

- 学習障害やADHD傾向のあるお子さんにも無理なく継続しやすい設計。

📎関連記事はこちら👇

▶ 【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集

▶ 【家庭学習】子どもが楽しく学べる教育ツール&アイデア集

6. 教育現場との連携で安心サポート!ワーキングメモリへの理解と対応🏫

家庭での工夫と同じくらい大切なのが、学校や幼稚園との連携です。

ワーキングメモリが弱い子どもは、情報処理や集団活動に苦手さを感じやすいため、教育現場での理解と配慮が欠かせません。

🧾 IEP(個別教育支援計画)を活用しよう

IEPとは、学習や生活に特別な配慮が必要な子どものために、

学校が一人ひとりに合わせて作成する「個別支援計画」です。

📌 内容には、「どんな場面で困りやすいか」「どんな配慮が有効か」などが盛り込まれ、保護者と教師が共有できます。

✨教育現場でお願いしたい具体的な配慮例

- 視覚支援の活用:イラスト・図表・ホワイトボードの活用など

- 段階的な指示:一度に複数伝えず、1ステップずつ明確に

- メモや手順表の活用:やることを見える化して、不安を減らす

📌 担任の先生だけでなく、「特別支援教育コーディネーター」に相談することで、校内での支援体制がより整いやすくなります。

🤝家庭と学校が連携すると、子どもは安心して伸びていく

我が家では、園の先生に特性を伝えたことで、

「今から〇〇するよ」と事前に声かけしてもらえるようになり、集団活動の不安が激減しました🌈

お子さんのワーキングメモリ特性に合わせた対応を、家庭と教育現場の両方で整えることが、学習のつまずきを減らすカギになります。

📎関連記事はこちら👇

▶ 発達障害の子どもを支える!療育と家庭でできるサポート実践例

▶ 【体験談】療育の効果を実感したのはいつ?1年4か月のリアルな変化

7. IQが高いのに忘れっぽい?ワーキングメモリとIQの関係をやさしく解説🧠

「話は理解しているのに、なんで指示が通らないの?」

「IQが高いのに、どうして忘れっぽいの?」

「テストの点は悪くないけど、日常生活がグダグダ…💦」

そんな風に感じたことはありませんか?

実はIQ(知能指数)とワーキングメモリ(短期記憶・情報処理)は密接に関係しつつも、必ずしも比例するとは限りません。

ここでは、ASD・ADHD傾向や学習障害があるお子さんに多く見られる「IQとワーキングメモリのアンバランスさ」について、わかりやすくご紹介します。

🧠ワーキングメモリ(WM)とは?

一時的に情報を保持しながら処理する力のこと。

例えば、「先生の話を聞いて黒板の内容をノートに書く」といった複数の処理に関わります。

📊IQ(知能指数)とは?

IQ(知能指数)は、人の知的能力を数値化した指標で、100が平均とされます。

以下のような水準の目安があります:

- 高IQ(130以上):非常に優れている

- 平均IQ(90〜109):年齢相応の知的発達

- グレーゾーンIQ(70〜84):発達に少し配慮が必要な可能性あり

- 知的障害の可能性(69以下):日常生活に支援が必要な水準

さらに、IQは以下の4つの指標(指標IQ)に分かれています

(検査例:WPPSI〈幼児〉・WISC〈児童〉・WAIS〈成人〉など)

✔ 言語理解(VCI):言葉の意味理解・語彙・表現力

✔ 知覚推理(PRI):図形・空間認識・パズル的思考力

✔ ワーキングメモリ(WMI):頭の中での一時的な記憶力・情報操作力

✔ 処理速度(PSI):情報を素早く正確に処理する力

🎯ワーキングメモリとIQの関係性とは?

IQの一部にワーキングメモリは含まれますが、IQが高い=ワーキングメモリが高いとは限りません。

✔ ワーキングメモリが低いとIQ全体のスコアに影響することがある

✔ただし、 IQが普通〜高めでも、ワーキングメモリだけが低いことはよくある

具体的なパターン

① IQもWM(ワーキングメモリ)も低いパターン

→ 全体的に認知機能が低めで、情報処理や学習や思考のスピードがゆっくり

→ 例えば

📌 話の流れについていくのが難しい、繰り返し説明が必要

② IQは普通だけどWM(ワーキングメモリ)が低い(非常によくある!)

→ 知識はあるが「処理しきれない」ためミスが増える

→ 「話を理解する力や知識はあるけど、複数の情報を同時に処理するのが苦手」

→ 例えば

📌 一度に複数の指示を聞くと忘れてしまう

📌 順番通りに作業するのが難しい

📌 段取りに時間がかかる

📌 計算はできるのに、暗算が苦手

📌 読み書きはできるのに、文章をまとめるのが苦手

③ IQが高いのにWM(ワーキングメモリ)が低い(発達特性のある子に多い)

→ 「頭は良いのに生活が不器用」に見えることが多い

→ 「考える力はあるけど、記憶の持続が難しい」

→ 例えば

📌 難しい質問には答えられるのに、簡単な指示を忘れる

📌 知識はあるけど、テストの時間内に解けない

📌 頭が良いのに、持ち物を忘れる・日常の段取りが苦手

まとめ

💡 ワーキングメモリはIQの一部だけど、IQ全体のスコアを決めるものではない

💡 IQが高くてもワーキングメモリが低いことはよくある

💡 ワーキングメモリが低いと「困りごと」は多くなるが、知的能力とは別

🔑サポートのヒント

- ✔ 指示は短く区切って伝える

- ✔ やることリストやイラスト、スケジュール表を使う

- ✔ 「できたこと」に注目して自信を育てる

💡 IQや知的能力が高くても、「うっかり・忘れやすい」は本人のせいではありません。

記憶の扱い方に合わせて環境を整えることで、お子さんの力はしっかり発揮されていきます🌱

📎関連記事はこちら👇

▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】

▶ 【完全版】3歳児向け知育アイデア20選!家庭&外遊びで楽しく学ぶ

▶ 【2024年最新版】2歳児向け知育玩具おすすめランキングTOP10|人気&口コミ付き

▶ 【最新版】未就学児におすすめの知育おもちゃ15選|2〜6歳に買ってよかった実体験つき

8. 忘れっぽさにイライラしないで…ワーキングメモリが弱い子との関わり方💕

ワーキングメモリが弱いと、日常のちょっとしたことでもつまずくことが多くなります。

「さっきも言ったよね!」「また忘れてる!」

こんな風に、毎日同じことを繰り返していると、つい感情的になってしまうこともありますよね…。

でも、ワーキングメモリが弱い子にとって、「覚え続けること」自体がとても大変なことなんです。

ここでは、日々の声かけで私が意識している3つの関わり方をご紹介します🌼

1️⃣ 怒らず、繰り返し伝える

忘れたり、途中で抜けたり、同じ失敗が続いても、「なんでできないの!」「前も言ったでしょ!」でと怒らずに、

「もう一度やってみようね」「もう一回一緒にやろうね😊」と落ち着いて繰り返し関わることで、安心感が育ちます。

2️⃣ 短く・具体的に伝える

長い説明や抽象的な言葉は理解しにくいため、「〇〇をしたら、次に〇〇しようね」とシンプルに伝える。

「早く支度して!」よりも

「くつをはいて→カバンを持って→玄関に行こう」と段階を分けて伝えるのが効果的です✨

3️⃣ 一つできたら思いきり褒める🎉

「ちゃんと覚えてたね!」「今、自分でできたね!」など、小さな達成を大げさなくらいに褒めることで、成功体験が積み重なります。

💬【わが家の体験】

「今日は自分で準備できたね!」と毎日声をかけ続け、

さらに口頭だけでなく、絵カードを使って順番に並べる遊びを取り入れることで、楽しみながら取り組めるようになりました✨

最初は何度言ってもできなかったことが、視覚的な支援と声かけの工夫によって少しずつ身につき、

数週間後には「ママ、今日は全部自分でできたよ!」と自信たっぷりに報告してくれるまでに成長しました☺️

🌈まとめ|「できない」のではなく「今はむずかしい」だけ

ワーキングメモリが弱い子どもは、「わざと忘れてる」「やる気がない」わけではありません。

私たち大人がサポートの視点を変えることで、子どもたちは少しずつ、でも確実にできることを増やしていきます。

💌あなたも、十分がんばっています

「うまくいかない日もあるけれど、それでも関わり続ける」

その姿勢こそが、子どもにとって何よりの安心材料です🌷

📎関連記事はこちら👇

▶ 療育×声かけ|成功するポジティブコミュニケーションのコツと実例

▶ 挑戦できない子どもへの対応法|親の声かけ実例と自信の育て方

▶ 💛感情の切り替えが苦手な子どもに|遊びで身につく自己コントロール力8選【療育にも◎】

9. よくある質問

ワーキングメモリとは何ですか?

短期間の記憶を保持しながら情報を処理する能力のことです。

学習や日常生活で重要な役割を果たします。ワーキングメモリが弱いとどんな影響がありますか?

読み書きの苦手さ、計算の困難、複数の指示を覚えられない、注意散漫などの問題が起こることがあります。

ワーキングメモリは鍛えられますか?

一定のトレーニングで向上が期待できます。音読やゲーム、視覚的なサポートなどが効果的です。

学習障害のある子どもにどんなサポートができますか?

タスクの分割、視覚的な補助、音読の工夫、計算の補助などが役立ちます。

アプリを使うとワーキングメモリが鍛えられますか?

「Cogmed」「Lumosity」「Peak」などのアプリは、ゲーム感覚で記憶力を向上させるのに役立ちます。

学校で先生に相談するときのポイントは?

具体的な困りごとを伝え、視覚的補助や個別対応の提案をすることが大切です。

幼稚園児でもワーキングメモリの問題はありますか?

はい。指示を覚えられない、集団行動が苦手、話が長くなると混乱するなどの兆候が見られることがあります。

ADHDの子どもはワーキングメモリが弱いですか?

ADHDの子どもはワーキングメモリの問題を抱えていることが多いですが、個人差があります。

家庭でできるワーキングメモリ強化の遊びは?

神経衰弱、しりとり、ストーリー作り、積み木遊びなどが効果的です。

どのくらいの期間でワーキングメモリは改善しますか?

個人差がありますが、継続的なサポートを行うことで徐々に改善が期待できます。

まとめ

ワーキングメモリが弱い子どもにとって、日常や学習は想像以上に大きなハードルです。

私も息子の「できないこと」ばかりに目が向き、「どうして?」と悩む日々が続いていました。

でも、それは本人の努力不足ではなく、脳の特性によるもの。

そのことに気づいてから、私たちは「責める」から「支える」関わりへと、少しずつ変わっていきました。

たとえば…

📖 読み聞かせ中に「次はどうなると思う?」と問いかけて記憶を促す

🎴 神経衰弱やアプリで遊びながら記憶力を高める

🗂 タスクをカードで「見える化」し、次の行動を分かりやすくする

小さな工夫の積み重ねで、息子にも少しずつ「できた!」の経験が増えてきました😊

完璧を目指さなくて大丈夫です。

「今、できていること」に目を向けて、お子さんと一緒に少しずつ前へ進んでいきましょう。

🌼親であるあなた自身も、十分にがんばっています。どうかご自身のことも、大切にしてくださいね。

📌 今回のまとめ

- ワーキングメモリは「短期記憶と処理」を担う大切な力

- 弱さがあると、勉強・生活のあらゆる場面で困りごとが生じやすい

- 家庭でも、視覚支援・声かけ・遊び・アプリなどでサポートが可能

- 子どもの特性に合った関わり方が、自信と笑顔につながる

関連記事はこちら👇

📝次回予告

👉「空間認知能力を高める6つの遊び|ジャグリングやビジョントレーニングも紹介」です。

お楽しみに!