はじめに

💭「うちの子、ちょっとほかの子と違うかも…?」

そんな風に感じたことはありませんか?

育児をしていると、「個性かな?」「もしかして発達の問題?」と悩む瞬間があるものです。

この記事では、4歳の息子・ナガネギ君の体験を通して、実際に私たちが気づいた「発達障害の兆候」やその背景にある困りごとを、リアルにお届けします。

✔️ 友達との距離感がつかめない

✔️ 洋服のチクチクを極端に嫌がる

✔️ 片付けや準備が苦手でいつもバタバタ…

そんな日常の中で少しずつ浮かび上がってきた“サイン”。

「気になるけど、まだ様子見でいいのかな…?」と迷っているママ・パパのヒントになれば嬉しいです😊

目次

- 【対人関係のつまずき】友達との関わりがうまくいかない

- 【感覚過敏】洋服のチクチク・泥遊びが苦手

- 【多動・集中の困難】落ち着きがなく話を聞けない

- 【運動の不器用さ】道具の操作や体の動きがぎこちない

- 【言葉の特性】独特な言い回し・空気を読まない発言

- 【集団生活の困難】で一人だけ浮いてしまう

- まとめ

1. 【対人関係のつまずき】友達との関わりがうまくいかない

我が家のナガネギ君は、友達との関係づくりに苦戦する場面がよくありました。

特に困っていたのが、「距離感の取り方」と「力のコントロール」。

本人には悪気がなくても、意図せずトラブルになってしまうことが多かったのです。

これは、ASD(自閉スペクトラム症)の特性としてよく見られる行動の一つといわれています。

📖エピソード

- 2歳のころから

・公園で他の子のおもちゃを力ずくで奪おうとし、相手が泣いてしまうことがよくありました。

- 3歳で幼稚園に入園後

・おもちゃを突然奪ってしまう

・不意にお友達に触れて、びっくりさせてしまう

など、集団生活の中での“距離感の難しさ”が一層明確になってきました。

特にある日、幼稚園で「顔を触る遊び」が流行した際、

ナガネギ君は力加減ができずに強く触ってしまい、担任の先生から注意を受けたこともありました。

🛠️解決に向けた取り組み

力加減と他者理解を育むための工夫

「どうすればお友達とのトラブルを減らせるのか?」

私たち親子は、日常の中で次のような家庭でできるサポートを取り入れています。

👪おうちで取り組んでいること

- お友達とのやりとりを練習する「ロールプレイ遊び」を実施

- 絵本やカードを使い、「相手の気持ち」を想像するトレーニング📚

- ぬいぐるみやボールで「力加減の練習」⚽

- 「お友達の顔はとっても大事な場所だから、触らないよ」と毎回伝える

親子で根気強く続けることで、少しずつですが行動に変化が見られるようになってきました😊

▶関連記事:

発達障害児が集団生活に適応するためのサポート法

2. 【感覚過敏】洋服のチクチク・泥遊びが苦手

ナガネギ君は、小さな頃から感覚に対する敏感さ(感覚過敏)が強く見られました。

特に、「洋服の感触」や「汚れ・濡れ」に対する反応がとても強かったんです。

感覚過敏は、ASDなど発達障害の子どもに見られる兆候のひとつとされています。

📖エピソード

- 食事中

一度の食事で何度も「お洋服が汚れたから着替えたい!」と訴えることが多く、スムーズに食事が進まないことも…。 - 外遊び中

泥や水がほんの少しでも服につくと、「着替える!イヤだ!」とパニックに。

遊びを楽しめず、外遊び自体を避けがちに。 - 日常生活

タグや縫い目のチクチク感が気になり、首元・脇・腰・靴下を触っては「痛い、イヤだ」と不快感を訴えていました。

🛠️解決に向けた取り組み

家庭では、ナガネギ君の「触覚の敏感さ」に合わせて、以下のような工夫をしています。

- タグのない・シームレスな肌着や洋服を選ぶ

- 肌ざわりの良い素材の服を揃える

- 汚れてもOKな服を用意しておき、気軽に着替えられる環境を整える

▶関連記事:

子どもの肌に優しい洋服ブランドベスト5と洋服選びガイド

感覚過敏を持つ子どものための工夫とサポート

感覚統合とは?子どもの成長を促すアプローチと家庭でできるサポート

3. 【多動・集中の困難】落ち着きがなく話を聞けない

ナガネギ君には、「一つのことに集中し続けるのが難しい」という特性がありました。

新しいことにすぐ目がいってしまい、目の前の活動に取り組むのが難しい場面も…。

これは、ADHD(注意欠如・多動症)の特徴の一つで、注意の持続が困難な傾向として現れることがあります。

📖エピソード

- 遊び中

おもちゃで遊び始めても、すぐに他のおもちゃに目移り。

次々と手を出すけれど、どれも長続きしません。 - 幼稚園の運動会

かけっこでスタート!…したはずが、逆方向へダッシュ💨。

周囲も驚き、本人も混乱していました。

🛠️解決に向けた取り組み

家庭では、「短時間で達成できる遊び」や「成功体験を積みやすい活動」を意識して取り入れています。

- タイマーを使い、2〜3分集中する習慣を少しずつ育てる

- 遊びやお手伝いにミニ目標を設け、「できた!」を実感しやすくする

🎯ミニ目標アイデア10選

- 🔔 タイマーが鳴るまでの2分間、おもちゃをひとりで片付けてみる

- 📚 絵本を最後まで1冊、静かに聞いてみる

- 🧼 お手伝い:テーブルを1回拭く(できたらハイタッチ!)

- 🧩 3ピースのパズルをひとりで完成させる

- 🍽️ 食事中、5分間立ち歩かずに座ってみる

- 🧦 洗濯物から靴下だけをペアでそろえる

- 🚪「お外に行く準備」をタイマー3分でやってみる

- 🗣️「こんにちは」「ありがとう」をその日1回言えたらシール1つ

- 🎵 ダンス動画の1曲だけを最後まで一緒に踊る

- 🪞 鏡の前で「今日できたこと」を1つ言ってから寝る

「集中できたね!」「最後までできたね!」という声かけも欠かせません✨

たっぷり褒める✨ことで、「できた!ぼくはやれる!」という自己肯定感の芽を育てていけます🌱

▶関連記事:

ADHDに効果的な家庭でのサポート法

動き回ってじっとしていない子どもへの対応法【療育で学んだ実践例】

4. 【運動の不器用さ】道具の操作や体の動きがぎこちない

ナガネギ君は、小さな動作や体の使い方がどこかぎこちないことが多く、日常生活の中で不器用さが目立つ場面がありました。

これは、ASDや発達性協調運動障害(DCD)によく見られる特徴の一つです。

📖エピソード

- 手先の不器用さ

└ シールがなかなか剥がせない

└ ボタンの「はめる・外す」が難しい

└ 塗り絵で線から大きくはみ出してしまう - 体の動かし方のぎこちなさ

└ 少しの段差で転んでしまう

└ ドアの角や家具にすぐ頭や体をぶつけてしまう

🛠️解決に向けた取り組み

家庭では、「遊びながら自然に手先や体を使う工夫」を心がけています。

- ハサミ・ピンセット・洗濯ばさみなどを使った指先トレーニング

- バランス遊びや平均台ごっこで体幹や空間認知の力をサポート

- ゲーム感覚で楽しめる運動を取り入れ、「できた!」の達成感を積み重ねる

🎮ゲーム感覚で楽しめる運動の例10選

- おうちサーキット🏃♂️

家具やクッションを使って「ジャンプ → くぐる → バランス → ゴール!」の障害物コースを作る。

タイムを計っても◎ - ペットボトルボウリング🎳

ペットボトルを並べて、ボールを転がして倒す。

狙って投げることで「力加減」と「目と手の協調」を楽しく練習。 - 風船バレー🎈

落とさないように風船をパスし合う。

反射神経・バランス・力加減の練習に最適。 - カラーテープ平均台🌈

床にカラーテープでラインを貼り、落ちないように歩くゲーム。

手を広げてバランスをとりながら慎重に。 - お手玉キャッチゲーム✨

お手玉や小さいボールを投げてキャッチ。

最初は1個から、慣れたら2個チャレンジ!集中力と手先の動きに◎ - ぴょんぴょんジャンケン🐸✊✌️🖐️

ケンケンやジャンプしながら出会ったらジャンケン勝負!

ジャンプ動作+反応力の組み合わせ。 - ピンポン玉リレー🏓

スプーンにピンポン玉を乗せて、落とさないようにゴールへ!

指先・体の安定・集中力を養える遊び。 - 影踏みゲーム👣

親子で影を踏んだり逃げたり!

ルールが簡単で、動きながら空間把握を鍛えられる外遊びにぴったり。 - 洗濯ばさみ競争🧺

制限時間内にどれだけ多くの洗濯ばさみをつけられるかを競争!

指先の力や集中力のトレーニング。 - ゴム跳びチャレンジ🎵

低い位置から始めて、両足ジャンプでぴょん!

タイミング・足の動き・体幹が自然に育つ昔ながらの遊び。

▶関連記事:

発達支援の観点で見る公園遊び

家庭でできる指先トレーニングで子どもの発達をサポート

5. 【言葉の特性】独特な言い回し・空気を読まない発言

ナガネギ君は、思ったことをそのまま口にしてしまうことがあります。

その発言に、周囲がびっくりする場面も少なくありません。

これは、ASD(自閉症スペクトラム症)に見られる社会的スキルの未発達が関係していることがあります。

📖エピソード

- 赤ちゃんを見て、「髪が少ないね。なんで?」と何度も真顔で質問

- 初対面の人に向かって、「この人なんか怖い」とストレートに発言

- 近所の人の挨拶に対し、「怖い」と返してしまうことも

一見「失礼」に感じる発言でも、本人に悪気は全くないのです。

その場の空気や相手の気持ちを汲み取ることが難しいために起きる行動でした。

🛠️家庭での対応

私たちは、社会的スキルを育む絵本やロールプレイング遊びを通して、「どう言えばいいか」「今はどんな場面か」を少しずつ学べるよう取り組んでいます。

- 状況を一緒に振り返って、「あのとき、こんな言い方にしてみようか?」と提案

- ぬいぐるみを使って、会話のやりとりを練習

- 「今、びっくりさせちゃったかもね」と本人が気づけるよう、感情のラベリングも意識

「変わった発言」はASD?ADHD?違いを知ることもヒントに

子どもの「変わった発言」には、ASDとADHDの両方が関係している場合もあります。

それぞれの特性によって、発言の背景や理由が異なります。

✅どちらに近い?見極めのポイント

| 観点 | ASDの傾向 | ADHDの傾向 |

|---|---|---|

| 発言の理由 | 自分なりの理屈や疑問に基づく | 衝動的で思いついたまま話す |

| 社会的配慮 | 欠けている(理解が難しい) | 分かっていても抑えられない |

| タイミング | 状況に関係なく、自分のペース | 周囲に合わせるのが難しい |

実際には、ASDとADHDが併存しているケースも多く見られます。

専門家による評価や支援が重要です。

🔹ASD(自閉症スペクトラム症)の場合

✅社会的状況の理解が難しい

➡ 状況や相手の気持ちを読むことが苦手で、「率直すぎる」発言になることがあります。

悪気はなく、自分の中では「正直な疑問」「素直な感想」という感覚。

💬社会的状況の理解が難しい事例

- 髪の毛が薄い先生に「どうして髪がないの?」と聞く

→ 素朴な疑問をそのまま口にしてしまう。 - 泣いているお友達に「なんで泣いてるの?静かにして」と言ってしまう

→ 感情の読み取りが難しく、不適切に反応してしまう。 - 友達の顔を見て「この人、目が小さいね」と言う

→ 外見の違いに気づいたことを悪気なく発言。 - 「先生の声、ちょっとうるさい」と授業中に言ってしまう

→ 自分の感覚を率直に表現してしまう。 - 「◯◯ちゃんって、いつも遅いね」と登園時に言う

→ 自分の観察した事実を伝えているつもりで、相手の受け取り方を想像しにくい。

✅自分の関心や疑問をそのまま表現

➡ 話の流れや相手の関心に関係なく、自分が気になっていることを優先して話しがち。

場の空気より「今、これが気になる!」が前に出る傾向。

💬自分の関心や疑問をそのまま表現する事例

- お葬式の場で「なんでこの人、寝てるの?」と聞く

→ 周囲の空気よりも、自分の疑問を解決したい気持ちが強い。 - 絵本を読んでいる途中で「カマキリってどこに住んでるの?」と脱線

→ 絵の一部から連想した疑問が止まらない。 - 運動会の練習中に「赤組はなんで“赤”って名前なの?」と聞く

→ 自分の関心に基づく発言が、場面の文脈から外れている。 - 家族で話している最中に、唐突に「今、ゾウって何してると思う?」と話し始める

→ 自分の興味の対象を突然シェアしてしまう。 - お友達と話しているのに、一方的に「電車の種類」について延々と話し続ける

→ 相手の反応や興味に気づかず、自分の興味を優先してしまう。

🛠️家庭での対応

🧠ASDの場合、「悪気がない発言」「場に合っていない発言」は、

多くが 社会的な感覚のズレや、相手の気持ちを想像する力の弱さ によるものです。

🌟発言の背景…

- 👀 社会的な状況を読み取るのが苦手

- 🧠 自分の思ったこと・疑問をそのまま表現してしまう

- 💬 悪気はないけど、言葉がストレートすぎてしまう

🌱このような発言に対しては、

❌「そんなこと言っちゃダメでしょ!」と叱るのではなく、

⭕

- 「その質問はあとで聞こうね」とタイミングを教える

- 「今その言い方をされたら、お友達はどう思うかな?」と相手の気持ちを考えるきっかけをつくる

- 「どうしてそう言っちゃったのかな?」「本当はどう伝えたかった?」と気持ちを丁寧に聞く

- 「別の言い方があるとしたら、どんな言葉にする?」と一緒に考える

- 絵カードやロールプレイを通して、場面ごとのふさわしい言動を繰り返し練習する

このように、その子なりの気持ちを尊重しながら、伝え方を学ぶサポートが大切です。

✨家庭でできる具体的な対応策(+声かけ例)

| 工夫の種類 | 内容 | 例/声かけ |

|---|---|---|

| 🕰️ 発言のタイミングを教える | 「今はその話じゃないね」「あとでゆっくり聞こうね」と区切って伝える | 👩👦「うん、髪のこと気になったんだね。でも今は別のお話中だよ。あとでママと話そうね」 |

| 🎭 ロールプレイで練習する | 人形・ぬいぐるみなどで場面を再現し、「どう言えばいいか」を練習する | 👩👦「たろうくんが“それきらい”って言ったら、お友達はどう思うかな?ちがう言い方あるかな?」 |

| 🎴 絵カードで状況ごとのふさわしい言動を学ぶ | 場面ごとのカードを使って、「こういうときはどうする?」を一緒に考える | 「これはお買い物のときのカードだね。“これいくら?”って言うのはOKだけど、“これまずそう”はどうかな?」 |

| 🔁 何度も繰り返して学ぶ | ASDの子は一度では覚えにくいことも。 繰り返し・パターン化で安心できる | 「またこのカードで遊ぼう!前は“どうぞ”って言えてたよね。今日もやってみよう」 |

| 🧠 「相手の気持ち」に気づく練習をする | 「こんなこと言われたら、どう感じる?」と、感情に目を向ける練習 | 「“バカ”って言われたらママはどう思うかな?うれしいかな、かなしくなるかな?」 |

🎈サポートのコツ

- 🗣️ ASDの子は「曖昧な表現」より「具体的でわかりやすい説明」の方が理解しやすいです。

➜ 「ちゃんとしようね」より「イスに座って、お話を聞こうね」など。 - 🔁 繰り返すことに抵抗がない子も多いので、「何度も」「同じ場面で」練習できるようにすると◎

- 👏 小さな成長に気づいて「できたね!」と具体的にほめてあげましょう。

🔹ADHD(注意欠如・多動症)の場合

✅衝動性が高く、言いたいことがすぐ口に出てしまう

➡空気を読めないというより、「我慢が効かない」「思いついたらすぐ言ってしまう」ことが背景にあります。

- 先生が話している途中に突然「今日の給食って何〜?」と大声で聞いてしまう

→ 話の流れを止めるつもりはないが、思いついたことが我慢できず発言。 - お友達の作品を見て「それ、下手だね」と言ってしまう

→ 言ってはいけないとわかっていても、抑えきれず口に出してしまう。 - 列に並んでいる途中で「まだ?まだ?」と何度も大声で言う

→ 待つことが苦手で、ついイライラを発言に出してしまう。 - みんなが静かに話を聞いているときに、「ねえねえ、これ見て!」と話しかける

→ ルールを理解していても、自分の関心を優先してしまう。 - ゲーム中に自分が負けそうになると、「もうやらない!」と叫んでしまう

→ 感情のコントロールが難しく、爆発的な発言になりやすい。

💬衝動性が高く、言いたいことがすぐ口に出てしまう事例

✅思考の切り替えが難しく、文脈に合わない発言

➡話の流れと関係のない内容を、突然話し始めてしまう。周囲が「えっ?」となることも。

💬思考の切り替えが難しく、文脈に合わない発言・事例

- 友達と「何の動物が好き?」という話をしているのに、突然「ねえ、今月のカレンダーって恐竜だよね!」と話題を変える

→ 頭に浮かんだ情報が止められず、切り替えができない。 - 読み聞かせ中に、「この前ね、アイス食べたの!」と全く関係ない話を挟んでしまう

→ 話を聞いている途中で他の記憶が浮かんで、そちらに気が向いてしまう。 - 運動会の練習中に「今日の夜ごはん何かな〜」とつぶやく

→ 今やっている活動と無関係なことを考えてしまい、そのまま言葉に。 - お友達が話しているのに、急に「昨日、マリオのステージクリアしたよ!」と話し出す

→ 順番を待てず、しかも話題も急に逸れる。 - 親が注意している最中に、「ママ、あの虫なんて名前?」と全然違う話をする

→ 注意の言葉よりも目の前の刺激が気になって、話が切り替わってしまう。

🛠️家庭での対応

こうした発言は「わざとではないこと」が多く、

ADHD特性における

💬 言いたいことをすぐ口に出してしまう(衝動性)

🔄 話の流れをつかんだり、気持ちを切り替えるのが難しい(注意の切り替えの苦手さ)

が背景にあります。

🧠保護者としては、

「どうしてそんなこと言うの!?」」「空気読んで!」ではなく、

「衝動が抑えきれなかったんだな」「今は話を聞きにくいタイミングだったのかも」

という視点で捉えると、次の支援のヒントになります🌱

✨具体的な対応策(家庭でできる工夫)

| 工夫の種類 | 内容とポイント |

|---|---|

| 🔔 タイマーの活用 | 発言のタイミングを区切る 例:「このお話が終わるまで3分待とうね」と見える形で時間を区切ると、衝動を抑えやすくなります。 |

| 🧩 発言の順番ルール | 「お話し中は、手をあげて順番ね」「1人が話してるときは、相手の目を見る」など、ルールを可視化して練習します。 |

| 🎭 伝え方のトレーニング (ロールプレイ) | 例:「言いたいことがあるとき、どうやって言えば伝わるかな?」 →人形やぬいぐるみを使って練習すると効果的です。 |

| ✋ 「待つ練習」ゲーム | 例:「5秒我慢ゲーム」「じっと見てクイズ」など、楽しみながら待つ練習を繰り返すと力が育ちます。 |

| 📦「言いたいことメモ」や 「あとでBOX」 | 今すぐ言いたくなるときは、すぐ話せなくても安心できるように、「あとで教えてBOX」や「メモ帳」に書いておく習慣をつけると安心します。 |

🎈サポートのコツ

- 🌿「我慢できた!」を小さく褒めることがポイント。

➜「今、ちゃんと順番守れたね!」

➜「3分待てた!すごい!」 - 🧠 何度も練習することで、少しずつ発言のタイミングがコントロールできるようになります。

🏡家庭や療育でできるサポート:まとめ

- ASDの場合:

社会的場面を練習する絵本・場面カード・ロールプレイ - ADHDの場合:

衝動性をコントロールする工夫

(タイマー活用・伝え方のトレーニング)

▶関連記事:

【初心者向け】ASDの療育方法まとめ|ABA・TEACCH・感覚統合の選び方を解説

太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介

ADHDの子どもへの家庭でのサポート法!親ができる具体的な対応

6.【実行機能の弱さ】指示通りに動けず、片付けが苦手な子どもたちへ

ナガネギ君は、片付けや整理整頓がとても苦手。

よく「ママ、あれどこいった?」と聞いてきますが、自分で置いたはずのおもちゃが見つからず、家の中をウロウロ…ということが日常茶飯事です。

これは、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉症スペクトラム症)に関連する“実行機能の弱さによるものだといわれています。

📖わが家のエピソード

- おもちゃで遊んだあと、元の場所に戻せない

- 「使っていたものがどこかへ行った!」と探し物ばかりしている

- カバンの中がぐちゃぐちゃで、必要な物がすぐ出てこない

- 家族で一緒に片付けを始めても、途中で他のことに夢中に…

「片付けなさい!」と何度言ってもなかなか伝わらず、親もイライラ…。

でも、それは本人の「やる気がない」わけではなく、脳の特性からくる困難さが関係していると気づいてから、接し方が変わっていきました。

🛠️家庭での工夫|片付けが楽しくなる4つの工夫

- 視覚サポートで“見てわかる”収納

→ おもちゃ箱に【ラベル】や【写真】を貼り、どこに何をしまうのかを明確に✨ - 時間を区切って“ゲーム感覚”で実践

→ 「タイマーが鳴るまでに片付けよう!」と声をかけ、集中できる時間を短く設定⌛ - 片付けの工程を“小分け”にして負担軽減

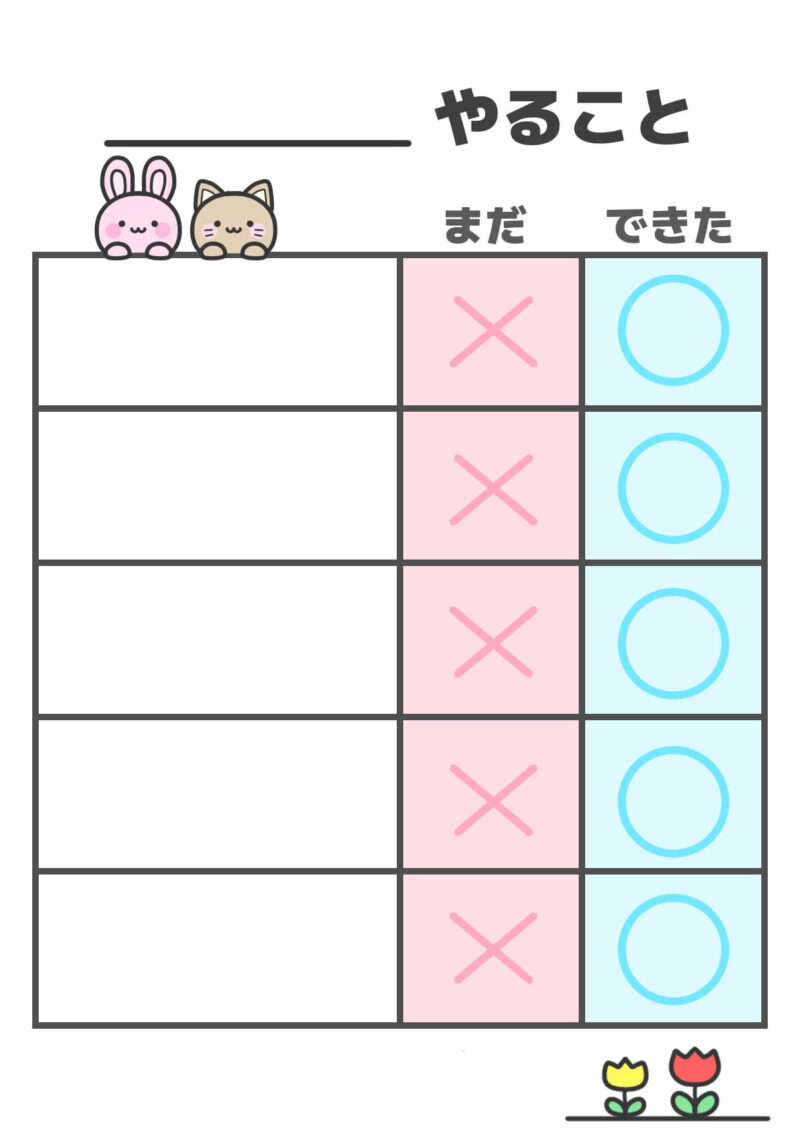

→ 「まずは車のおもちゃだけ」「次は絵本」など、一度に全部やらせない工夫を - 達成感を“見える化”するシール表

→ 「片付けチャレンジ表」にシールを貼って、楽しく達成感を味わえる仕組みを作成🎉

▶関連記事

🔗身支度が苦手な子どもも安心!発達を助ける工夫と楽しい遊びで解決しよう!

7.【集団生活の困難】一人だけ浮いてしまう

家庭で過ごすだけでは気づきにくかったことも、集団生活に入ると、はっきり見えてくることがあります。

ナガネギ君も、幼稚園に通い始めてから、

「みんなと同じようにできない」

「先生の指示を聞いていないように見える」

「一人だけ違う行動をしている」

といった様子が目立ち始めました。

この経験が、療育を受ける大きなきっかけになりました。

📌集団の中で見えやすくなる「発達の特性」

- 場面の切り替えが苦手

- 相手の気持ちを読みづらい

- 活動のルールに従えないことがある

- 静かにする場面で動き回ってしまう

これらは、ASD(自閉症スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)に共通する特性と深く関係しています。

🌱私たちが感じた気づき

集団に入ったからこそ、

「うちの子、もしかして発達特性があるかも…」

と初めて気づくご家庭も少なくありません。

他の子との違いに不安を感じることもありますが、

「うちの子らしさ」や「得意なこと」に目を向けてあげることも大切だと、日々感じています。

▶関連記事

🔗 発達障害児における集団生活のサポート方法

🔗 発達障害の子どもを支える療育実践例と家庭でできるサポート方法

よくある質問

発達障害の兆候は何歳頃から現れますか?

一般的に2〜3歳頃から兆候が見られることが多いですが、個人差があります。

感覚過敏とは具体的にどのような状態ですか?

特定の音や触感、光などに対して過剰に敏感に反応する状態を指します。

子どもが友達とトラブルを起こすのは発達障害の兆候ですか?

頻繁にトラブルが起こる場合、発達障害の可能性も考えられますが、一概には言えません。

集中力が続かないのはADHDの特徴ですか?

はい、ADHDの主な特徴の一つです。

不器用さは発達障害と関係がありますか?

発達障害の一部のタイプでは、不器用さが見られることがあります。

変わった発言をするのはASDの特徴ですか?

ASDの特徴として、社会的な文脈を理解しにくいことから、一般的でない発言をすることがあります。

片付けが苦手なのは発達障害の兆候ですか?

ADHDやASDの子どもに見られることがありますが、個人差があります。

集団生活での違和感は発達障害のサインですか?

集団生活での適応が難しい場合、発達障害の可能性も考えられます。

療育とは何ですか?

発達に課題のある子どもが社会的スキルや日常生活の能力を向上させるための支援や訓練です。

早期発見のために家庭でできることはありますか?

日常の行動を観察し、気になる点があれば専門機関に相談することが重要です。

まとめ

🔍 発達障害の兆候は、子どもによって現れ方がまったく異なります。

だからこそ、「あれ?」「ちょっと気になるな」と感じたら、小さなサインでも見逃さずに受け止めることがとても大切です。

我が家のナガネギ君も、最初は「ただの個性かな?」と思っていました。

でも、日々の違和感をひとつずつ振り返ることで、早めにサポートへつなげることができました。

この記事が、同じように悩むご家庭の「気づき」や「安心」につながれば幸いです✨

完璧じゃなくても大丈夫。家族で支え合いながら、一歩ずつ前へ進んでいきましょう。

📢次回予告

次回の記事では、

「発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法」についてお話しします。

療育までの道のりや、はじめての相談機関で感じたこと、そして療育で得た気づきなど、リアルな声をお届けします。

お楽しみに!