はじめに

「うちの子、じっとしていられない…😥」

「遊びがコロコロ変わって全然集中してくれない💦」

「目が離せず、毎日クタクタ…!」

こんなお悩み、ありませんか?

👉 実は、ちょっとした環境の工夫や遊び方の見直しで、集中力は少しずつ高められます✨

私も、落ち着きのない息子にどう接していいか悩み、ストレスを感じていました。

でも、療育で学んだことを家でも実践したことで、

✔️ 遊びの持続時間が伸びた

✔️ いたずらが減った

✔️ 親子での関わりがラクになった

など、少しずつ変化を感じるように😊

この記事では、子どもがじっとしていられない3つの原因と、家庭で実践できる集中力アップの方法をご紹介します。

同じように悩むママ・パパのヒントになれば嬉しいです🌸

目次

- 【原因を知ろう】じっとできない子どもが集中できない3つの理由🧠

- 脳が情報をうまく整理できない

- 覚醒レベルが低くて落ち着かない

- 自己刺激行動(感覚を補う動き)

- 【家庭療育】集中力アップの方法3選|環境づくりと遊びの工夫

- 視覚的な刺激を減らして集中できる空間に

- 体を使った遊びでバランス感覚を育てる

- 感覚あそびで「じっとできる力」を引き出す

- じっとしていられなかった息子の変化|我が家での工夫

- 原因を知って「納得」できたこと

- わが家で実践した家庭療育の工夫

- 「理解するだけで接し方が変わる」それが一番の学びでした

- 療育施設の選び方もチェックしておこう!

- よくある質問

- まとめ

1. 【原因を知ろう】じっとできない子どもが集中できない3つの理由🧠

「うちの子、落ち着きがない…😥」

「集中力が続かず、すぐに別の遊びに移ってしまう💦」

そんなお悩み、実は多くの親御さんが感じていることです。

子どもがじっとしていられないのには、発達段階ならではの理由があります。

ここでは、家庭でも対策できる主な原因3つをご紹介します!

1️⃣ 脳が情報をうまく整理できない 🧠

幼児の脳はまだ発達途中。

情報を選別して処理する力(情報のフィルタリング機能)が未成熟です。

そのため、「必要な情報」と「不要な情報」の区別がつきづらく、

視覚や聴覚から入るすべての刺激を過敏に受け取りやすく、集中が続かない・落ち着きにくいといった状態になりがちです。

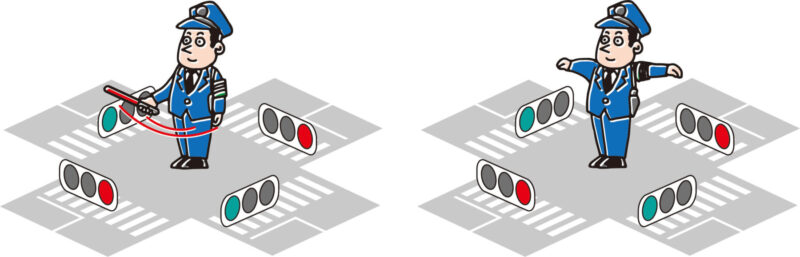

本来なら、「必要な情報にだけ注意を向け、不要な刺激を遮断する」という脳内の「情報の交通整理」が行われますが、発達段階の子どもはこの力が十分ではありません。

結果として、テレビの音やまわりの動きなど、ちょっとした刺激にも気を取られやすく、集中が妨げられてしまうのです。

例えば:

✅テレビの音に気を取られて遊びが止まる

✅カラフルなおもちゃに目移りして集中が続かない

👀 対策:視覚刺激を減らしたシンプルな環境づくりを!

集中力を育てるには、「余計な情報をカットする」ことが効果的です。

🔗関連記事:

👉 【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

👉 太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介

👉 【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|

👉 【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方

2️⃣ 覚醒レベルが低くて落ち着かない⏳💤

「疲れているのにテンションが高い…💦」そんな状態、見たことありませんか?

これは脳のブレーキ機能が弱っているサインかも。

眠気や疲れで脳の制御がうまくいかず、落ち着きをなくしてしまうことがあります。

🛏️ 対策:規則正しい生活+十分な睡眠がカギ!

とくに幼児期は、早寝・早起き・朝日を浴びるといったリズムが集中力を高めます。

🔗関連記事:

👉【保存版】幼児の生活リズムを整える方法|夜寝ない原因と対策・セロトニンの話

👉 幼児の好き嫌いを克服する方法|野菜嫌い対策と栄養バランスのコツ

👉 発達障害の子どもに必要な栄養|鉄・亜鉛が集中力に与える影響とは?

3️⃣ 自己刺激行動(感覚を補う動き)🚀

子どもが「じっとしていられず、ずっと体を動かしている」ように見えるとき、

実はそれは「自己刺激行動(セルフスティミュレーション)」と呼ばれる、

感覚を整えるための無意識な動きかもしれません。

発達途中の幼児は、バランス感覚や感覚統合機能がまだ未熟なため、

自分の体の状態を調整するために自然と動いてしまうことがあります。

発達段階ではよく見られる現象です。

例えば:

✅じっと座れずウロウロする(歩き回る)

✅体を揺らす・ジャンプする

✅手足をバタバタさせる

🏃 対策:バランス感覚を育てる遊びを取り入れよう!

動きたい欲求を無理に止めず、トランポリン・ブランコ・感覚遊びなどで整えるのがポイントです。

🔗関連記事:(→遊びで集中力を高める方法へ)

👉【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集

👉【年齢別まとめ】つみき遊びで発達を促す!集中力・視空間認知が育つ声かけ&遊び方

👉 感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

👉 発達が気になる子の安心感を育てる|家庭でできるスキンシップ・愛着形成&感覚統合

👉 発達障害の子どもがぶつかる理由と改善法|ボディイメージの発達をサポート

🧩まとめると…

子どもが落ち着かないときは、「ダメ」と叱る前に、

🟡 なぜその行動をしているのか?

🟡 今どんな発達段階にいるのか?

を考えてみると、理解が深まり、対応のヒントが見つかります😊

2. 【家庭療育】集中力アップの方法3選|環境づくりと遊びの工夫

「子どもがじっとしていられない」「集中力が続かない」と悩むご家庭でも、環境の整え方や遊び方をちょっと工夫するだけで、落ち着いて過ごせる時間が増えていきます😊

ここでは、家庭でできる集中力アップの方法を3つご紹介します。

1️⃣ 視覚的な刺激を減らして集中できる空間に 👀🧹

子どもは周囲の視覚・聴覚刺激にとても敏感。

だからこそ、「集中できる環境づくり」がとても大切です。

集中しにくい子どもには、余計な刺激を減らしたシンプルな環境が有効です。

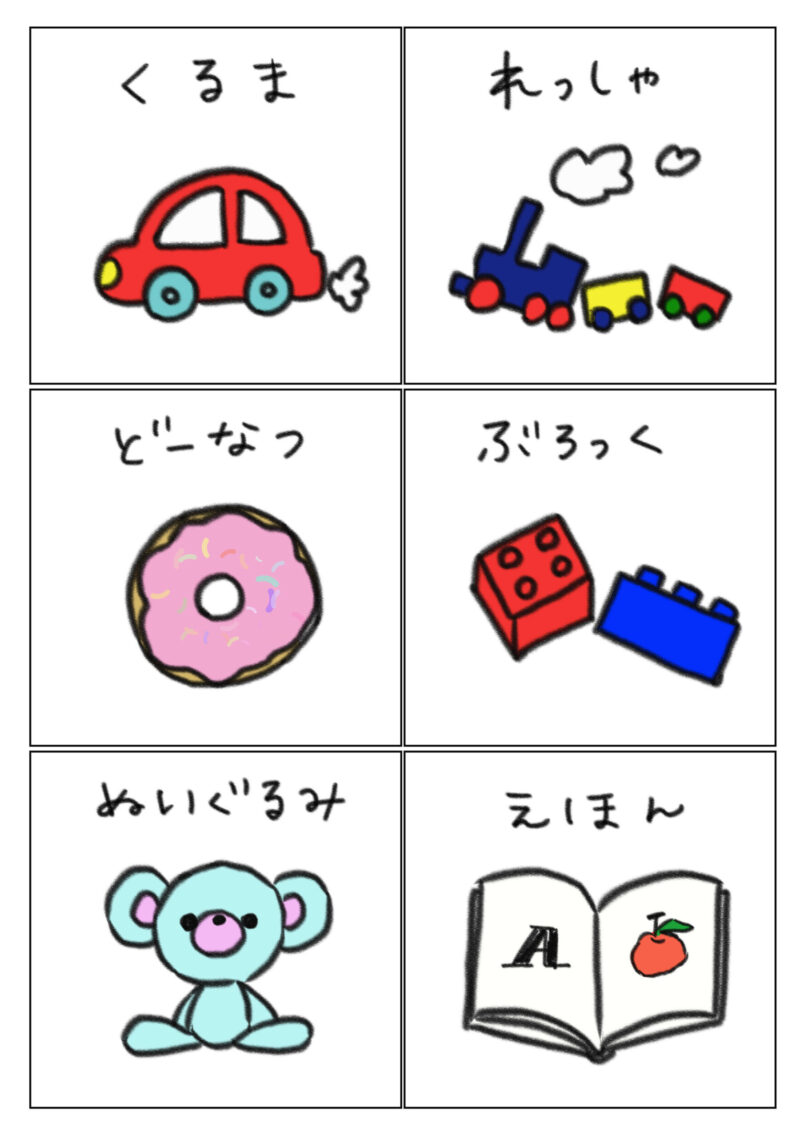

✅ 遊ぶスペースを整理整頓(おもちゃを一度にたくさん出さない)

✅ テレビやBGMなどの音をオフにして静かな環境に

たとえば、1つの遊びに集中してほしいときは、視界に入るものを減らすだけでも効果的です。

おもちゃは種類別に収納し、「1回に1つずつ遊ぶ」習慣をつけると、自然と集中力が養われます🎯

🎯 ポイント:おもちゃは種類ごとに片付け、1回に1つずつ遊ぶ習慣をつけると◎

2️⃣ 体を使った遊びでバランス感覚を育てる 🚴♂️🏃

バランス感覚が未発達な子どもは、じっとすることが苦手です。

そんな時は、大きな動きで体を使う遊びが効果的!

👟 おすすめの感覚統合あそび

- トランポリン → 体幹を鍛えて、余分な動きをコントロールできるように

- ブランコ → 前後運動でバランス感覚を強化

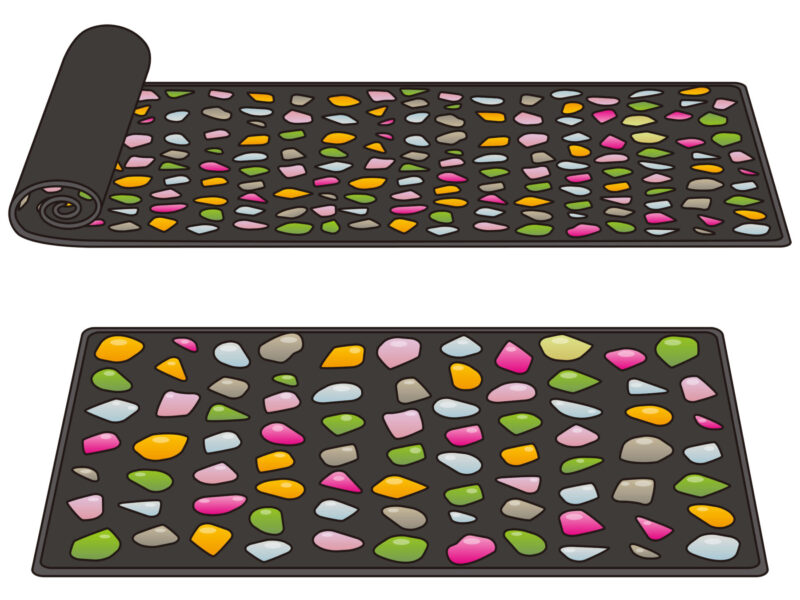

- でこぼこ道を歩く → 足裏からの刺激で、身体感覚が育ち落ち着きやすくなります

✨こうした遊びは、「家庭でできる療育」としても人気です。

(→ 詳しくは関連記事をチェック👇)

🔗関連記事:(→遊びで集中力を高める方法へ)

👉【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集

👉【年齢別まとめ】つみき遊びで発達を促す!集中力・視空間認知が育つ声かけ&遊び方

👉 感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

👉 発達が気になる子の安心感を育てる|家庭でできるスキンシップ・愛着形成&感覚統合

👉 発達障害の子どもがぶつかる理由と改善法|ボディイメージの発達をサポート

3️⃣ 感覚あそびで「じっとできる力」を引き出す✋✨

「じっとしていられない」「ソワソワして落ち着かない」――そんな時は、手や背中の感覚を使った遊びで、集中力を育ててみましょう。

🖐️ 取り入れたい おすすめ遊び

- 🎨背中や手のひらに形を描く遊び

→ 〇や△など簡単なマークを描いて、何の形かを当ててもらう

- 🔢数字やひらがなを描くゲーム

→ 背中に数字やひらがなを書いて「何の数字か?何のひらがなか?」を当てる知育遊び!

💡こうした感覚に意識を向ける活動は、集中力だけでなく、空間認知力や身体認識の発達にもつながります✨

「じっとできない…」と感じるときこそ、子どもに合った工夫を取り入れてみましょう😊

無理なくできる家庭療育で、集中しやすい心と体を育てる第一歩になります!

3. じっとしていられなかった息子の変化|家庭療育での工夫とは?

「じっと座って遊べない」「すぐに別のことを始めてしまう」——

発達に特性のある子どもを育てていると、こんなお悩みに直面することはありませんか?💭

わが家の息子もまさにそうで、集中力が続かず、遊びをコロコロ変えたり、片付けができなかったり…。

さらに、眠くなると突然テンションが上がって落ち着かないこともあり、どう対応すればいいのか悩む日々でした💦

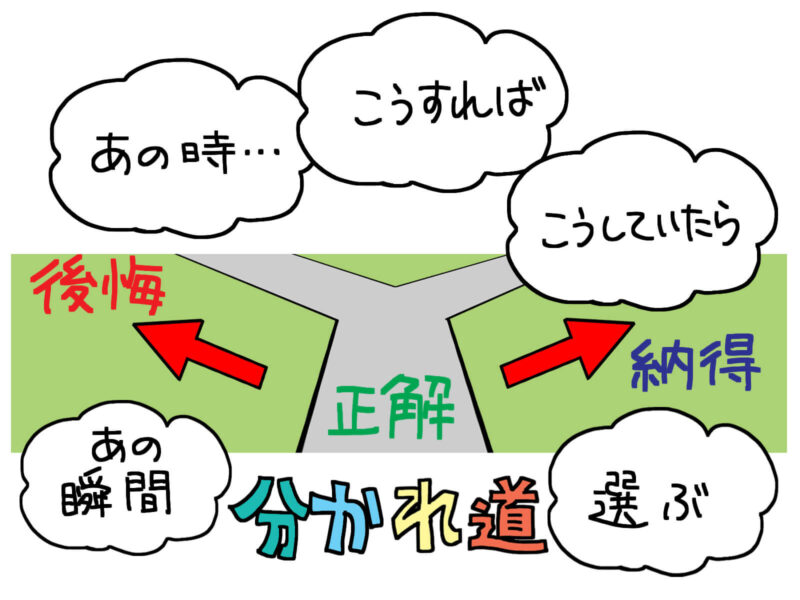

🔍 原因を知って「納得」できたこと

療育の先生に教わったことで、「なぜ集中できないのか?」が少しずつ見えてきました。

✅ 脳の情報整理が未発達

➡ 周囲の音や光など、たくさんの刺激を一度に受け取ってしまい、処理しきれず落ち着かない。

✅ 覚醒レベル(眠気・テンションのバランス)のコントロールが苦手

➡ 疲れていたり、眠くなると逆にハイテンションになりやすい。

こうした「集中できない背景」を理解できたことで、親としての関わり方にも変化がありました🌱

📝 わが家で実践した家庭療育の工夫

実際に取り入れた「家庭でできる集中力アップの工夫」は以下の通りです👇

🔹 バランス感覚を育てる遊び

→ トランポリンやブランコなど、大きな動きで体幹を刺激。

余計な動きが減っていきました。

🔹 視覚・聴覚の刺激を減らした空間づくり

→ おもちゃは一度に出しすぎず、テレビの音なども控えめに。

落ち着ける環境を意識。

🔹 片付け時の「次はこれ!」の声かけ

→ 行動の切り替えがスムーズになり、片付けが習慣化してきました。

🌟こうした取り組みをコツコツ続けた結果…

✔ 遊びへの集中力がアップ! 🎯

✔ 片付けや行動の切り替えがスムーズに!👏

✔親も「ガミガミ言わない時間」が増え、気持ちに余裕が生まれた!😊

👀 「理解するだけで接し方が変わる」それが一番の学びでした

「なぜ落ち着かないのか」を知ることができると、子どもへの見方が変わります。

以前の私は「また動いてる!」「じっとしてて!」と注意してばかりでしたが、今では「この行動には意味がある」と思えるようになりました。

「家庭療育って難しそう…」と感じるかもしれませんが、ちょっとした工夫からでも十分スタートできます✨

同じ悩みを抱えている方は、 療育施設や専門家のアドバイスを活用しながら、お子さんに合ったサポート を試してみるのがおすすめです!💡

📌 療育施設の選び方もチェックしておこう!

「うちの子に合う療育施設って、どう選べばいいの?」という方は、以下のポイントを参考にしてください👇

✅ 発達に詳しいスタッフがいるか?(発達の専門家がいるか)

✅ 家庭でのサポート方法も教えてくれるか?(家でも実践できるアドバイスがあるか)

✅ 子どもが無理なく楽しめる雰囲気か?(無理なく通えそうか)

▼詳しくはこちらの記事もおすすめです!

➡

👉 療育は必要?始める前の不安と決断のリアル体験談

👉【療育センター体験談】プログラム内容と息子の成長記録

👉 児童発達支援って必要?悩んだ末に決断した理由と助成制度のリアル体験

👉【児童発達支援 見学チェックリスト】必ず確認すべき10項目|失敗しない施設選びガイド

👉【完全保存版】児童発達支援事業所の選び方|体験談から学ぶ成功のコツ

「うちだけじゃない」と思えることが、親にとっても救いになります😊

焦らず、わが子に合ったペースで支援を重ねていけるといいですね🌈

4. よくある質問

じっとしていられないのは発達障害のサインですか?

必ずしも発達障害とは限りません。子どもの発達には個人差があり、好奇心が強いだけの場合もあります。

ただし、日常生活に支障をきたす場合は専門家に相談するとよいでしょう。家庭でできる集中力を高める遊びにはどんなものがありますか?

トランポリンやブランコなどのバランス感覚を鍛える遊び、視覚的な刺激を減らした環境でのパズルや絵本読みなどが効果的です。

療育ではどのようなことをするのですか?

療育では、子どもの発達に合わせた遊びやトレーニングを行い、社会性や感覚統合を育てる支援をします。

じっとしていられない子どもに怒るのは逆効果ですか?

はい、逆効果になることが多いです。

怒るよりも、環境を整える、動きを許容する遊びを取り入れるなどの工夫が大切です。睡眠不足は子どもの落ち着きのなさに影響しますか?

はい、影響します。

睡眠不足や疲れが溜まると、覚醒レベルが低下し、ハイテンションになったり、じっとしていられなくなることがあります。視覚的な刺激を減らす工夫とは具体的に何をすればいいですか?

おもちゃの数を減らす、テレビを消す、机の上をスッキリさせる、壁の装飾をシンプルにするなどが効果的です。

トランポリンやブランコは何歳から効果がありますか?

2歳頃から効果が期待できます。小さいうちは安全に配慮しながら遊ぶとよいでしょう。

じっとしていられない子どもと外食するときの工夫はありますか?

事前に動き回れる時間を作る、おもちゃや絵本を持参する、子どもが好む席を選ぶ(個室など)といった工夫が有効です。

療育を受けたらすぐに改善しますか?

劇的な変化はすぐには見られませんが、継続することで少しずつ変化が現れることが多いです。

兄弟がいる場合、療育の工夫をどう取り入れるべきですか?

兄弟ともに楽しめる遊びを取り入れる、兄弟の理解を深めるために一緒に学ぶ機会を作るなどが有効です。

まとめ焦らず取り組めばOK!家庭でもできる集中力アップのヒント😊

「もしかして多動症?」「どうしてこんなに落ち着きがないの?」

と不安になることもあるかもしれませんが、幼児期は発達に個人差が大きい時期です。

子どもがじっとできない背景には…

🧠 脳の情報処理の未熟さ

⚖️ バランス感覚の発達途中

🚀 自己刺激による行動の持続

…など、発達のステップに沿った理由があります🤔

だからこそ、

- ✅ 視覚刺激を減らす部屋づくり

- ✅ 体幹やバランスを育てる遊び

- ✅ 感覚統合を促す関わり

など、日常に取り入れやすい工夫から始めるのがおすすめです✨

焦らなくて大丈夫😊

子どもの特性に合わせた「小さな変化」を積み重ねていくことで、

少しずつ「落ち着いて過ごせる時間」が増えていきますよ☀️

📢 この記事が参考になったら、ぜひシェアお願いします!

🔜次回予告!

次回は【遊びながら成長をサポートするおすすめの遊具トップ10!🎡】を大公開!

集中力を高める遊具とは?を徹底解説!お楽しみに✨

📘 療育の実例が分かるこちらの記事もおすすめ!

- 🧩 発達障害について知りたい方はこちらもチェック!

- 👉発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法

- 👉家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育

- 👉 療育センターでの体験談|活動内容と息子の成長

- 🧩 発達に合った遊びを知りたい方はこちらもチェック!

- 👉【実践版】空間認知を育てる6つの遊び|発達が気になる子にも

👉【家庭で簡単】空間認知を育てる6つの遊び|発達が気になる子にも◎ - 🎠 運動遊びのメリットが気になる方はこちら

- 👉 【発達支援に効果大】追いかけっこで育つ力とは?

- 👉 子どもの成長を促す!公園遊びの効果と年齢別の遊び方・安全対策まとめ

- 👉運動が苦手な幼児に効く!家庭でできるバランス感覚あそび5選【発達支援にも】