はじめに発達障害の特性と家庭でできるサポート🧩

発達障害(ASD・ADHDなど)を持つ子どもを育てていると、「感覚過敏」「片付けが苦手」「動きが不器用」など、日常の困りごとに悩むことが多いですよね。

診断や療育は専門機関との連携が不可欠ですが、家庭でもできる「ちょっとした工夫」が、子どもの生活のしやすさや自己肯定感に大きな影響を与えます。

我が家の4歳の息子には、次のような困りごとがあります👇

- 洋服の縫い目が痛いと感じる【触覚過敏】

- 片付けが苦手、途中で気が散ってしまう【実行機能の弱さ】

- 集団行動での指示が入りにくい【ワーキングメモリの弱さ】

- ボタン留めやハサミが難しい【発達性協調運動症(DCD)の傾向】

日々「どうしたら少しでも本人が快適に過ごせるか」を模索しながら、感覚統合グッズの導入や視覚的サポートなど、家庭でできるサポートを取り入れています。

この記事では、以下のような検索意図にお応えします👇

🔍「子どもが感覚過敏かもしれない…何をしてあげればいい?」

🔍「発達障害児に片付けを教えるにはどうしたらいい?」

🔍「ADHD・ASDの子どもに家庭でできる療育方法を知りたい」

✨こんな方におすすめ

✅ 発達障害・発達グレーゾーンのお子さんを育てている方

✅ 日々の子育てで「どう接すればよいのか」迷っている方

✅ 感覚過敏・注意力の課題などにどう対応すればよいか知りたい方

家庭での工夫こそが「毎日の小さな療育」になる。

この記事では、発達障害のある子どもを家庭で支援する具体的な方法について、感覚過敏や実行機能の弱さ、DCD(発達性協調運動症)への対応も含めて、4歳の息子の実体験をもとに詳しくご紹介します。

診断前に気づいたサインや、家庭で取り組んできた工夫も交えながら、同じ悩みを抱えるご家庭へのヒントになれば嬉しいです。

目次

- はじめに|発達障害児と家庭のサポートの重要性

- 【実行機能が弱い子の対応】家庭でできるサポート5選|ASD・ADHDに効果的な方法

- 【感覚過敏・感覚統合に効く】家庭でのサポート法とおすすめグッズ5選

- 【DCD・不器用な子ども】家庭でできる運動療育と体の使い方の工夫

- まとめ|「暮らしやすさ」は家庭の小さな工夫から

1. 【実行機能が弱い子の対応】ASD・ADHDに効果的な方法

〜発達障害・ASD・ADHDの子どもが「できた!」を増やす工夫〜

発達障害(ASD・ADHDなど)を持つお子さんは、「実行機能」が弱い傾向があります。

これは、計画を立てたり、物事を順序立てて最後までやり遂げる力のこと。

「やろうと思ってるのに始められない…」

「途中で気が散って終わらない…」

我が家の4歳の息子も、毎日の準備や片付けで困ってばかりでした😥

でも、家庭療育で少しずつ工夫することで、「やりきれた!」という経験が増えてきたんです🌱

🌟よくある実行機能の困りごと

- 課題に取り掛かるのに時間がかかる

- 集中が続かず、途中で別のことに気が向く

- 行動の切り替えが苦手(例:遊び→お風呂への切り替え)

- 物の片付けや準備がうまくできない

🏠家庭でできるサポート5選

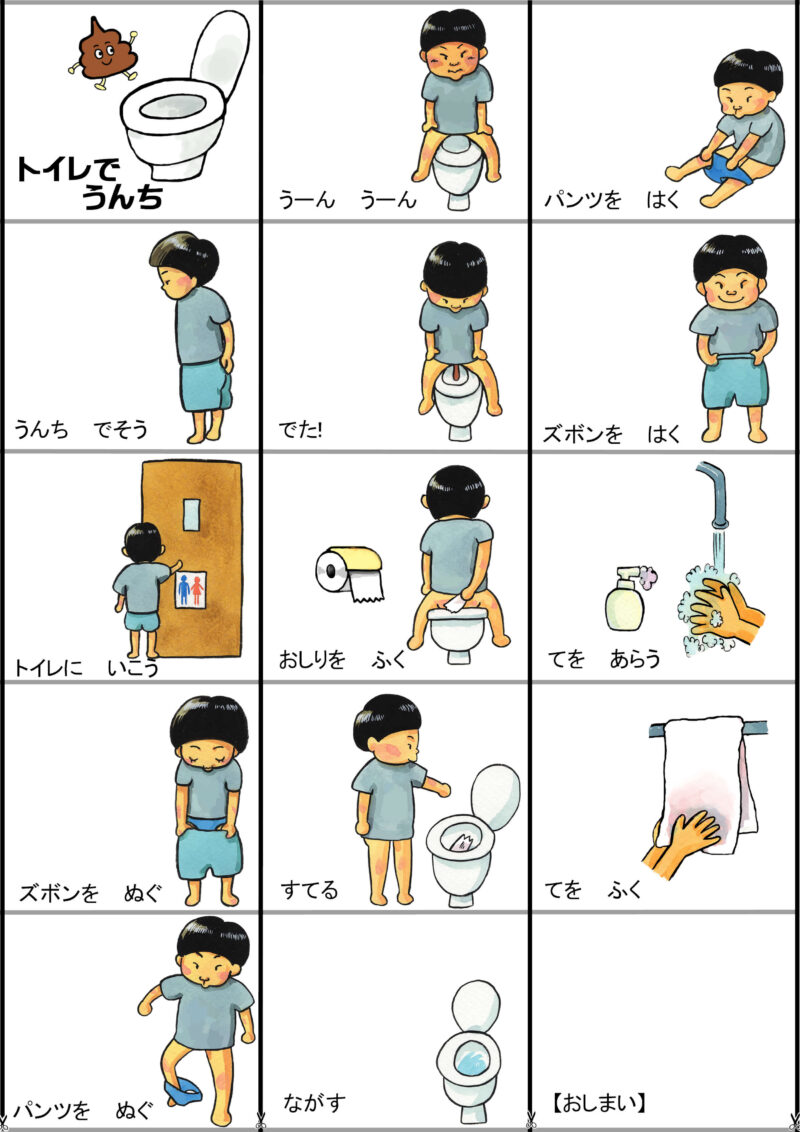

1. ✅タスクの分割(ステップ化)

「宿題をする」を、

→「ランドセルから出す」→「1ページ目をやる」→「丸つけ」など、小さな行動に分けて見せると、取りかかりやすくなります。

我が家では、手作りの「やることカード(イラスト付き)」を使って見える化📇しています♪

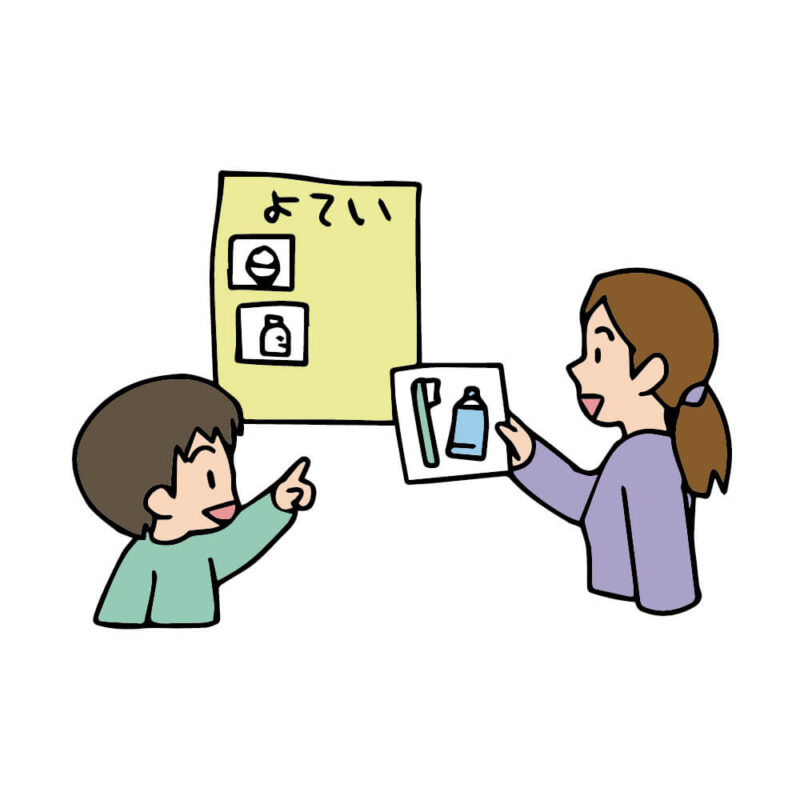

2. 👀視覚的サポートの活用

ホワイトボードやマグネット式の予定表で「今なにをすればいいか」を明確に✨

息子はマリオのシールを貼れる「スケジュール表」にワクワクしています🎮

3. 🌱成功体験を重ねる

簡単なタスクでも「できた!」という感覚を何度も味わわせると、自信に✨

「タイマーで5分間おもちゃを片付ける」など、短時間の達成可能なチャレンジが効果的です。

4. 🧩1つずつ指示を出す

「靴下を履いて、そのあと帽子をかぶって」は難しいことも…。

1つずつシンプルに伝えると、混乱を防げます💡

5. 🎯行動の切り替えにカウントダウン

「あと10秒でお片付けね〜!10、9、8…」と声かけすることで、気持ちの切り替えがスムーズに。

📝ポイント

- 発達支援や療育の現場でも「ステップ化」「視覚化」「見通し」が重視されます

- 家庭でも ASD・ADHDの特性に合わせた工夫 で、少しずつ生活スキルが育ちます🌟

実行機能とは、複雑なタスクを遂行するために必要な一連のスキル「行動の計画・切り替え・完了までの力」のことです。

たとえば、学校での課題や日常の準備など、計画を立て、段取りをし、集中し、完了まで進める能力を指します。

発達障害の子どもは、これらの実行機能が弱いことが多く、以下のような問題に直面することがあります。

2. 【感覚過敏・感覚統合に効く】家庭でのサポート法とおすすめグッズ5選

〜触覚・聴覚・感覚過敏の子どもと快適に暮らすヒント〜

発達障害のあるお子さんの中には、音や触れた感覚にとても敏感な子が少なくありません。

うちの息子もその一人で、服が少し濡れただけでも「着替えたい!😣」と泣き叫ぶことがよくありました。

衣類のタグがチクチクする、手が汚れるのが我慢できない、大きな音に過剰に反応してしまう…。

こうした感覚の強い反応は「感覚過敏」と呼ばれ、本人にとっては日常の小さなことが大きなストレスになります。

療育や感覚統合の現場でも、この特性に寄り添った対応はとても大切にされています。

そして実は、家庭でも無理なく取り入れられるサポート方法がたくさんあります。

この記事では、感覚過敏の子どもが少しでも快適に過ごせるような家庭での工夫をご紹介します。

感覚過敏とは?

感覚過敏は、発達障害の子どもにしばしば見られる特性で、触覚・聴覚・視覚などへの過敏な反応が日常生活に影響を与えることがあります。

国立障害者リハビリテーションセンターの資料によると、ASD児の多くがこのような感覚の違いを抱えています

(国リハ 感覚統合の基礎知識, 2020)。

🌈感覚特性のタイプと子どもの行動例

| 感覚のタイプ | 子どもの反応例 |

|---|---|

| 感覚過敏(刺激に敏感) | 洋服のタグがかゆい、騒音で泣く |

| 感覚回避(刺激を避ける) | 手を汚すのを極端に嫌がる、泥遊びNG |

| 感覚鈍麻(反応が弱い) | 痛みに鈍い、注意が向かない |

| 感覚探求(刺激を求める) | 手を口に入れる、ぐるぐる回る |

🎒家庭でできる感覚サポート法5選

1. 🎧聴覚過敏にはノイズキャンセリングイヤーマフ

おすすめは「PuroQuiet」や「Muffy Baby」などの子ども用ヘッドホン。

学校や園では「静かなスペース」を用意してもらえるよう相談するのも◎

2. 👕触覚過敏には縫い目ゼロの服

「ユニクロのシームレスインナー」や「無印のやわらか素材パジャマ」が好評✨

タグを切ったり、洗剤の香りを変えるだけでも快適になります!

3. 🧸感覚探求にはセンサリートイ

人気は「スクイーズボール」「バブルポップ」「キネティックサンド」など🧩

我が家では「ぷにぷにボール」を冷蔵庫に常備し、落ち着きたい時に使っています。

4. 🛁五感刺激を日常にプラス

「ぬるめのお風呂でリラックス」「好きな香りのアロマスプレー」なども効果的🌿

5. 👣前庭覚・固有覚にはジャンプ遊び!

トランポリンやバランスボードは感覚統合を促す定番アイテム。

療育でも使われていて、運動不足にも◎

🔗関連記事の紹介

📌ポイント親子の「暮らしやすさ」をつくるのは日々の小さな工夫

- 感覚過敏・探求・鈍麻など、感覚の違いに気づくことが第一歩

- お子さんが安心して過ごせる環境は、家庭から整えていけます🍀

- どんなに小さな工夫でも、子どもの自己肯定感UPにつながります✨

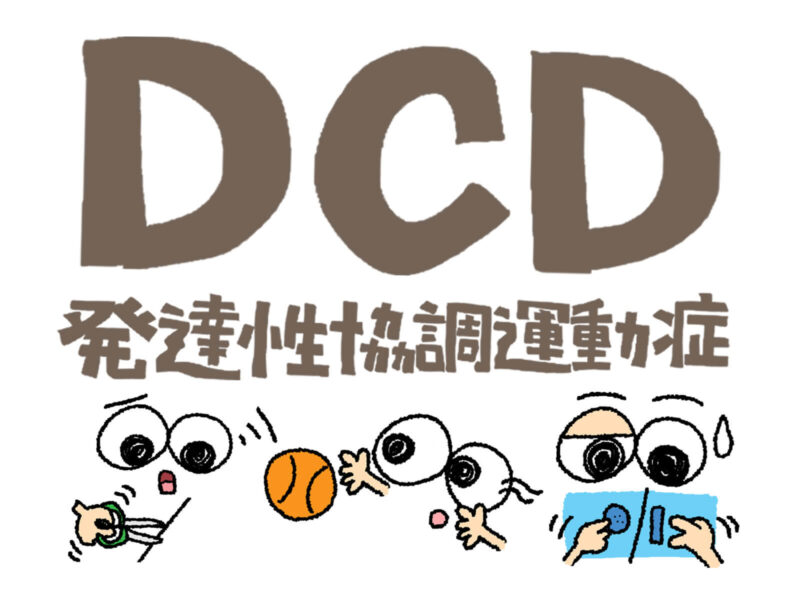

3. 【DCD・不器用な子ども】家庭でできる運動療育と体の使い方の工夫

発達障害(ASDやADHDなど)のあるお子さんの中には、体の使い方がぎこちなく、不器用さが目立つ子もいます。

それは「発達性協調運動障害(DCD)」と呼ばれる特徴かもしれません。

DCDとは?

DCD → 「発達性協調運動障害(DCD)とは、手先の不器用さや運動のぎこちなさが見られる発達特性です。

DCD(発達性協調運動症)は、手足の動きや姿勢の調整が苦手で日常生活に支障をきたす発達障害のひとつです。

日本小児神経学会のガイドラインでは、DCDは「年齢相応の協調運動能力が著しく劣る状態」と定義されています

(日本小児神経学会, 2018)。

わが家の息子もそうで、ボールを投げたりキャッチしたりするのが苦手で、ハサミを使うのも嫌がっていました。

最初は「どうしてこんなにできないの?」と戸惑うこともありましたが、少しずつ楽しみながら動きを促す工夫を取り入れることで、笑顔が増えてきました。

今回は、家庭でも簡単にできる運動のサポート方法や、親子で楽しめる工夫をご紹介します。

「運動が苦手」と感じているお子さんのサポートのヒントになればうれしいです。

✅ よくある課題

- ボールをキャッチするのが苦手

- 走る動作がぎこちない

- ハサミや鉛筆など、手先を使う作業が難しい

🏠 家庭でできるサポート方法

1. 体幹を鍛える遊び

たまに「バランスボール」に座ってテレビを見ることに挑戦。

これにより、自然と体幹が鍛えられ、姿勢も改善されつつあります。

2. 手先の器用さを養う

「ビーズ通し」や「レゴブロック」を使った遊びを日常に取り入れることで、手先の動きがスムーズになり、細かい作業への抵抗感が減りました。

3. 親子で楽しむ運動

「おうちヨガ」や「簡単なストレッチ」を親子で行うことで、体を動かす楽しさを共有し、自信を育てることができます。

これらの活動は、感覚統合や家庭療育の一環としても効果的です。

子どもの発達支援を考える際、日常生活の中で無理なく取り入れられる方法を探してみましょう。

🔗関連記事の紹介

- ☑️『幼児期の発達を促す「運動遊び」とは?遊びを通じてバランス感覚を育む』

- ☑️『空間認知能力を鍛える7つのトレーニング法|ビジョン強化・ジャグリング・色判断まで徹底解説』

- ☑️『脳を活性化する!家庭でできる指先トレーニングで子どもの発達をサポート』

4. 注意力と記憶の特性への対応 🧠📘

発達障害を持つ子どもたちは、注意力が散漫になりやすく、短期記憶が弱い傾向があります。

しかし、逆に長期記憶や細部への記憶が非常に強いこともあります。

息子も、昨日の出来事はすぐに忘れてしまうのに、1年前の旅行の詳細を鮮明に覚えていることがあります。

✅ よくある課題

- 長い指示が理解できない

- 短期間で覚えたことをすぐに忘れてしまう

- 以前起こった出来事や細かいディテールを正確に覚えている

🏠 家庭でできるサポート方法

1. 指示は短く簡潔に

「おもちゃを片付けて」ではなく、「ブロックを箱に入れてね」と具体的に伝えることで、理解しやすくなります。

2. 視覚的なサポートを活用

「ToDoリスト」や「スケジュールボード」を使って、やるべきことを視覚化することで、見通しを持ちやすくなります。

3. 頻繁な復習で記憶を定着

毎日の生活の中で、例えば「今日は何をしたかな?」と一緒に振り返る時間を設けることで、記憶の定着を促します。

これらの方法は、家庭療育や発達支援の一環として、子どもの注意力や記憶力の向上に役立ちます。

子育ての悩みを抱える保護者の方々にとって、日常生活の中で実践できるサポート方法を見つけることが大切です。

🔗関連記事の紹介

5. よくある質問

発達障害の診断はどのように行われますか?

専門医による観察や発達検査(例:ウィスク検査など)が行われます。

感覚過敏を緩和するために家庭でできることは?

衣類の素材選びや刺激の少ない環境作りが効果的です。

実行機能が弱い子どもに適したおもちゃは?

パズルやスケジュール管理が学べるゲームがおすすめです。

注意力が散漫な子どもに集中力をつける方法は?

タイマーを使った短時間の集中訓練が効果的です。

運動の苦手な子どもへの支援方法は?

トランポリンやビーズ通しなど遊びながら練習できる活動を取り入れます。

発達障害児に良い習慣を教えるコツは?

小さな成功体験を積み重ねて自己効力感を高めます。

感覚過敏が改善することはありますか?

完全には改善しなくても、適切なサポートで緩和することが可能です。

長い指示が理解できない場合はどうすれば良い?

短い指示に分け、視覚的な補助を使います。

集団行動が苦手な子どもに適した療育方法は?

小グループでの活動から始める療育プログラムが適しています。

親が子どもにしてあげられる最も大切なことは?

子どもの特性を理解し、無理のない範囲でサポートすることです。

発達障害児の感覚過敏に対応するための簡単な方法はありますか?

衣類の素材や縫い目が気になる場合、

タグを取る・柔らかい素材の服を選ぶなど、少しの工夫が快適な生活につながります。実行機能が弱い子どもにはどのようにサポートすれば良いですか?

タスクを小さなステップに分け、目標達成の度に褒めることで、子どもが自己効力感を持ちやすくなります。

視覚的なサポートとしてスケジュール表を用意するのも効果的です。感覚過敏の子どもに家庭でできることは?

ノイズキャンセリングイヤーマフや、タグのない衣類、予告・視覚支援が効果的です

まとめ親の関わりが子どもの「できた!」を育てる🌱

この記事では、発達障害や発達の特性を持つ子どもによく見られる課題――

- ✅ 感覚過敏(特に触覚過敏)

- ✅ 実行機能の弱さ(片付け・段取り)

- ✅ 運動のぎこちなさ・DCD

- ✅ 注意力・記憶力の特性

について、家庭でできる具体的なサポート方法をご紹介しました。

🧸 たとえば――

- 片付けには【イラスト入りチェックリスト】

- 感覚過敏には【タグなしインナーや柔らか素材の服】

- 運動が苦手な子には【トング遊びやスプーン練習】

- 集団活動が苦手なら【1ステップずつの声かけ+写真カード】

など、小さな工夫が子どもの「やってみよう」を引き出します✨

こうした家庭療育の積み重ねは、

お子さんの「できた!」という喜びにつながり、

やがて自己肯定感や自立への第一歩になります。

🔍困りごとの裏には、必ず「理由」があります。

親が「わかってるよ」「大丈夫だよ」と伝えるだけで、

子どもはずいぶんと安心するものです。

なお、診断や治療に関しては、必ず専門医や支援機関への相談をおすすめします。

本記事の内容が役立った方は、ぜひ他の支援方法や感覚統合グッズの記事もご覧ください。

あなたのお子さんにぴったりの支援がきっと見つかります。

この記事で紹介したような工夫を、ぜひお子さんの日常に取り入れてみてください。

「暮らしやすさ」は、小さな家庭療育の積み重ねから生まれます🌱

関連記事

- ✅全記事一覧はこちら

- ✅[発達特性のある子どもが快適に過ごせる工夫集【保存版】]

- ✅[発達障害の兆候とは?早期発見と支援の重要性]

- ✅[ABAとペアレントトレーニングの効果的な活用法]

- ✅[ASDの子どもの行動を理解する:背景と関わり方]

- ✅【保存版】発達障害・感覚過敏の子どもが快適に過ごすための家庭でできる工夫集

📌信頼できる外部情報

さらに、診断や治療方針については、以下の信頼できる情報源もぜひご活用ください。

発達障害情報・支援センター(公式サイト)

発達障害のある子どもへのサポート方法について役立つ情報を発信しています。

厚生労働省|発達障害支援ページ(公式)

発達障害に関する制度や支援サービス、公的支援や制度を知りたいときに役立ちます。

✨最後に

発達に特性があっても、子どもにはその子だけの「輝き」があります。

親として、今日できるサポートを少しずつ積み重ねていきましょう😊

📚次回予告

次回は、「【感覚過敏の子ども向け】家庭でできる環境づくりとおすすめ支援グッズ」をお届けします。

>>視覚支援・音への配慮・服選びの工夫など、すぐに実践できる方法をお届けします。