はじめに「発達障害」とは?種類や特性を知る第一歩

息子の行動に「ちょっと気になるかも…」と感じ始めたのは、幼稚園での集団行動が難しかったり、家で癇癪を起こすことが増えてきた頃でした。

正直、「発達障害」という言葉は聞いたことがあっても、詳しいことはまったく分からず、不安でいっぱい。そこから必死に調べ始めたのが私たち家族の第一歩でした。

調べていくうちに、「発達障害」と一口に言っても、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)など、いくつかのタイプがあり、それぞれに特徴や困りごとが異なることが分かってきました。

しかも、実際の子どもたちは1つの型には当てはまらず、いくつもの特性が「ミックスジュース」のように混ざり合っていることも多いんです🍹

息子の場合も、完全にASDでも完全にADHDでもない。

「ちょっとずつ混ざってるかも?」そんな感覚でした。

この記事では、【発達障害の種類と特徴】をわかりやすく整理しながら、それぞれに合った家庭でのサポート方法もご紹介します。

🌟「うちの子もそうかも?」と思った方が、自信を持って一歩踏み出せるようなヒントになれば嬉しいです!

目次

■発達障害の種類と特徴を知ろう

1. 知的発達症(知的障害・精神遅滞)

2. 自閉症スペクトラム症(ASD)

3. 注意欠如・多動症(ADHD)

4. 限局性学習症(LD)

5. 発達性協調運動障害(DCD)

6. 感覚過敏症

■発達障害はミックスジュースのような特性の組み合わせ

■発達障害と向き合うために大切なこと

■まとめ

■次回予告:息子の経験を通じて見る発達障害の兆候

発達障害の種類と特徴を知ろう🔍

「発達障害」と一言でいっても、その種類や特性はさまざまです。

それぞれのタイプを理解することで、子どもへの適切な支援や対応がしやすくなります✨

ここでは、代表的な6つのタイプと、家庭でできるサポート方法をご紹介します。

1. 知的発達症(知的障害・精神遅滞)の特性とサポート方法

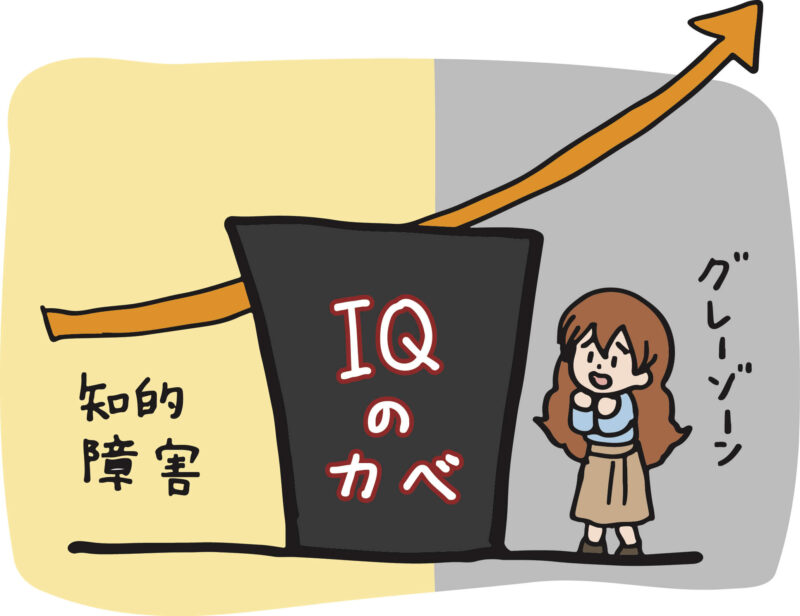

知的発達症(かつての「精神遅滞」)は、知的機能が平均より低く、学習や日常生活で支援が必要な状態です。

IQが70未満の場合、診断されることが一般的です。

主な特徴:

- 言葉の理解や表現が苦手

- 状況判断や計画立てが難しい

- 社会的なルールを理解しにくい

家庭でのサポート:

- 一つひとつの指示を丁寧に、ゆっくり伝える

- 成功体験を積めるよう、目標を細かく分けて達成させる

- 視覚スケジュールや行動カード📇を活用すると理解が深まります

2. 自閉スペクトラム症(ASD)の特徴と支援方法🤝

ASDは、対人関係やコミュニケーションの難しさ、こだわりの強さ、感覚特性などが見られる発達障害です。

軽度から重度まで、症状の幅(表れ方)には個人差があり、幅が広いのが特徴です。

主な特徴:

- アイコンタクトが苦手

- 会話のキャッチボールが難しい

- 繰り返し行動や特定の物への強い興味

家庭でのサポート:

- 予測しやすい環境づくり

(視覚的なスケジュール📆など) - 一貫した対応で安心感を提供

- 社会的スキルを育てる療育やソーシャルスキルトレーニング(SST)が有効です

※詳しい支援方法は日本自閉症協会の公式サイトも参考になります。

3. 注意欠如・多動症(ADHD)の特徴と効果的な支援⚡

ADHDは、注意がそれやすい・落ち着きがない・衝動的な行動が特徴の発達障害です。

家庭や園・学校生活に影響を与えることもあります。

主な特徴:

- 気が散りやすく集中が続かない

- 思いついたらすぐ行動してしまう

- 順番やルールを守るのが苦手

家庭でのサポート:

- 短時間で集中できる課題+適度な休憩🪑

- 「できた!」を増やすポジティブな声かけ🌟

- 必要に応じて、行動療法や薬物療法の検討も◎

👉 ADHDについての詳細は、厚生労働省のガイドラインもご参照ください。

4. 限局性学習症(LD)の特徴と支援方法✍️

限局性学習症(LD)は、知的発達には問題がないものの、読み・書き・計算などの特定スキルにだけ著しい困難が見られます。

主な特徴:

- 文字を読んだり書いたりするのが極端に苦手

- 計算や時計の読み方に苦手意識

- 記憶の定着に時間がかかる

家庭でのサポート:

- 苦手な分野に配慮した教材

(色分け・音声教材📚) - スモールステップで学び直す

- 学校との連携(通級指導や特別支援教室など)も大切

5.発達性協調運動障害(DCD)の特徴とサポート方法🏃

発達性協調運動障害(DCD)は、動作がぎこちない、手先が不器用など「運動の調整」がうまくいかない発達障害の一つです。

主な特徴:

- ハサミ・箸・ボタンが苦手

- 走る・ジャンプするなどの基本運動が苦手

- 姿勢が崩れやすく、集中しづらい

家庭でのサポート:

- 作業療法士や理学療法士による専門的支援🧑⚕️

- 苦手な動きは遊びを通して楽しく練習

- 自信を育てる「できた!」経験を重ねていく

6. 発達障害に見られる感覚特性(感覚過敏・感覚鈍麻)

ASDなどの発達障害に併存しやすい「感覚の偏り」。

中でも感覚過敏は、音・光・触覚などに強く反応し、日常生活に困りごとが出やすくなります。

主な特徴:

- 洋服のタグや縫い目を嫌がる(触覚過敏)

- 大きな音で耳をふさぐ(聴覚過敏)

- 食感やにおいへの過敏さ(味覚・嗅覚)

家庭でのサポート:

- 静かな環境や感覚刺激の少ない衣服👕

- 感覚統合療法によるアプローチ

- 本人の「苦手」を無理に克服させず、安心できる選択肢を用意

発達障害は「ミックスジュース型」の特性の組み合わせ🥤

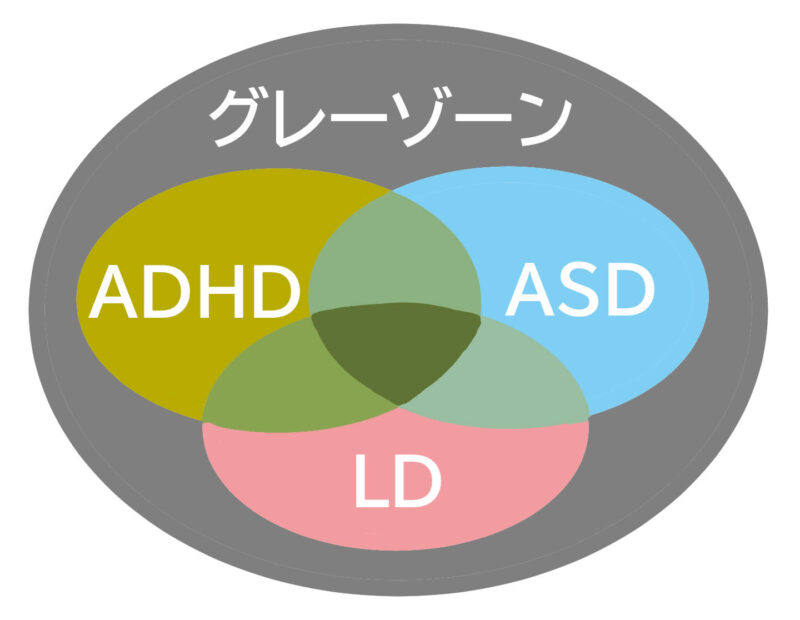

発達障害のある子どもたちは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)などのいずれかに分類されることが多いですが、実際には複数の特性が重なり合っている場合がほとんどです。

たとえば、「ASDの特徴が強いけれど、注意の切り替えや多動性もみられる」というように、それぞれの特性が“混ざり合って”一人ひとりの個性が形作られているのです。

これはまるで、いろんな果物が入った「ミックスジュースのような状態🍹」。

医療の現場では「混在型」と表現されることもあります。

このような背景から、単一の診断名だけでサポートを進めるのではなく、子どもの“全体像”を見て関わる姿勢がとても大切です。

👪 親・教師・医療者が連携して、子どもの強みと困りごとを共に見つけ、支えていくことが、何よりの療育の第一歩になります。

発達障害と向き合うために大切なこと🌱

発達障害のある子どもを育てる中で、私たち大人が意識したいのは、

「できないこと」に注目するのではなく、「支援があればできること」に目を向けるという姿勢です✨

発達障害は、子どものやる気や努力が足りないわけではありません。

脳の特性によって、情報の受け取り方・考え方・動き方に違いがあるのです。

📘 子どもに合ったサポートを行えば、「できる」に変わる可能性がたくさんある。

これは、私自身が息子と過ごす日々の中で何度も実感していることです。

📝 こんなサポートが役立ちます!

- 視覚スケジュールや行動カードで「見てわかる」安心感を👀

- 朝の準備やお片づけをゲーム感覚で楽しく🎮

- 環境調整(感覚過敏の子には静かな空間、動きたい子にはクッションスペースなど)

さらに、早期からの療育プログラムや専門職(作業療法士・言語聴覚士など)による支援を活用することで、

子どもが自分らしく、自信をもって生きる力を育むことができます。

🔁 発達障害の診断と支援の流れ

気になる行動がある

↓

市区町村の発達相談/かかりつけ医へ相談

↓

発達検査や面接によるアセスメント

↓

診断 or 経過観察

↓

家庭・園・医療での連携と支援スタート

🔍「発達障害 子ども サポート」などで調べて出てくる内容も、こうしたステップが基本です。

子どもの成長には「その子なりのペース」があります。

焦らず、比べず、「うちの子に合った関わり」を積み重ねていくことが、いちばんの応援📣になります。

よくある質問

発達障害にはどんな種類がありますか?

主にASD、ADHD、LD、知的発達症、DCD、感覚過敏症などがあります。

発達障害の診断は何歳から可能ですか?

一般的には3歳ごろからですが、個人差があります。違和感を感じたら早めの相談がおすすめです。

複数の発達障害を併せ持つことはありますか?

はい、よくあります。例えばASDとADHDを併せ持つ子もいます。

発達障害は治りますか?

完治するものではありませんが、支援によって困りごとを軽減し、自立を目指すことが可能です。

療育ってどんなことをするのですか?

言語・運動・感覚・社会性などを育てるための個別や集団支援です。

発達障害の子にしてはいけない接し方は?

否定的な声かけや「どうしてできないの?」という叱責は逆効果です。

感覚過敏ってどんな様子?

洋服のタグを嫌がる、大きな音を怖がる、光に過敏になるなどが代表例です。

ADHDとASDの違いは何ですか?

ADHDは注意力や多動性の問題、ASDは社会的なコミュニケーションやこだわり行動の特性が主です。

親ができる支援って何ですか?

一貫した対応、視覚的サポート、肯定的な関わりなどがあります。

診断を受けるにはどこに行けばいいですか?

児童精神科、小児神経科、発達外来などが適しています。自治体の保健センターでも相談可能です。

まとめ

息子に発達障害の可能性があると分かったとき、「どうやって関わればいいの?」「どこに相談すればいいの?」と、頭の中は不安でいっぱいでした。

▶️ 療育を始めるまでの葛藤についてはこちら

▶️ 発達検査を受けるきっかけについてはこちらで詳しく紹介しています

でも、発達障害の種類や特徴を知り、息子の特性に目を向けていくうちに、「こうすれば関わりやすくなるかも」というヒントが少しずつ見えてきました。

「発達障害」は、単純に1つのラベルで片付けられるものではありません。

息子も、ASDやADHD、感覚過敏など、複数の特性が重なっている「混在型」タイプで、まさに個性そのものです✨

この記事で紹介した6つのタイプはあくまで基本ですが、理解の入口として知っておくと、子どもとの関わり方がグッと変わってきます。

子どもたちが安心して成長できる環境をつくるには、親だけで抱え込まず、専門家・家族・園や学校の先生と一緒にチームで関わることが大切です。

📢次回予告

次回は、「【体験談】発達障害の兆候と3歳児検診が転機となった療育への一歩」についてリアルにお伝えします。

お見逃しなく!