はじめに

「年長になると急に成長するよ!」——そんな言葉を耳にしたことはありませんか?

昨日までできなかったことを、ある日突然やってのける子どもの姿に「えっ⁉ こんなことまでできるの!?」と驚く瞬間があります。

苦手だった遊びや学習に挑戦できたり、感情のコントロールが少しずつ整ったり。

まるでゲームで一気にレベルアップするように、子どもの成長はある日を境に表面化することがあります。

この記事では、年長でよく見られる成長の変化・実際の体験談・保護者ができるサポート方法をまとめました。

「年長の成長は突然やってくる」という言葉が本当なのか、一緒に見ていきましょう✨

目次

- はじめに|年長になると「突然の成長」が見える?

- 年長になって見られた10の成長

- 成長が突然現れると感じる瞬間

- 苦手だったことを克服した瞬間

- 小学校準備との関わり

- 年長で見られる主な成長とは?

- 生活面での成長

- 友達関係・社会性の成長

- ことば・表現力の成長

- 運動能力・身体の発達 - 体験談|癇癪が楽になったある日

- 授業参観で感じた落ち着き

- 年長の成長に親ができるサポート

- 保護者ができるサポートのコツ

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|年長の成長は「ある日突然」やってくる

「年長になると変わるよ」と聞いていたけれど…(筆者の体験談)

先輩ママから「年長になると急に変わるよ!」とよく言われていました。

正直なところ、「本当にそんな日が来るのかな?」と半信半疑で、

「そうだったらいいな」と願う気持ちで聞いていました。

実際に年長になっても、すぐに大きな変化があったわけではありません。

発達検査を受け、支援級の希望書類を提出するなど、むしろ日常は淡々と続いていました。

ところがここ最近になって、少しずつ「えっ⁉ こんなことまでできるの!?」という成長が見えてきたのです。

その小さな変化が積み重なり、確かな成長を実感できるようになりました。

突然レベルアップしたような感覚

昨日までできなかったことが、ある日突然できるようになる

——そんな「成長のジャンプ」を経験!

急に物分かりがよくなったというか、何がきっかけというわけでもないのに、突然レベルアップしたような感覚。

「年長成長説は本当だったのか⁉」と感じた瞬間でした。

特に驚いたのは、ダンス発表の授業参観。

年少の頃は棒立ち、年中でも苦手そうだったのに、年長になったら堂々と楽しそうに踊っているんです。

しかもクラスで一番楽しそうに!

ダンスが好きになったって、私も初めて知りました。

先生からも

「とても楽しそうに踊れていましたね。ダンスも上手でしたよ」

と褒められ、胸が熱くなりました。

年長になって見られた10の成長

ここ最近の息子の成長は、本当に目を見張るものがあります✨

「少しずつ…」と思っていたことが、年長になって一気に花開いてきたように感じます。

① 会話がスムーズに

先生やお友達ともやり取りがスムーズになり、会話を楽しめるようになりました。

② 弟に優しくなった

思いやりのある行動が増え、家の中の雰囲気も穏やかに。

おもちゃを譲ることもできるように。

兄としての成長を感じます。

③ 力加減の調節ができるように

遊びや生活の中でトラブルが減り、安心して見守れる場面が増えてきました。

④ ダンスが上達

堂々と踊れるようになり、自信を持って取り組めるようになりました。

⑤ 感情のコントロールが進歩

怒ったときも手が出にくくなり、気持ちを言葉で表せるように。

少しずつ自己調整力が育っています。

⑥ 忘れ物が減った

以前は心配になるほど忘れ物が多かったのですが、最近は激減。

「〇〇持った?」と自分で確認する姿も見られるようになりました。

⑦ 先生ともよくおしゃべり

療育先ではおしゃべり好きでしたが、幼稚園では苦手そうでした。

最近は先生ともよく話すようになり、打ち解けてきた様子です。

⑧ 給食を全部食べられるように

自己申告制で小盛りですが、しっかり完食。

食べるスピードも速くなり、安心しました。

⑨ 体が強くなった

年少の頃は体調不良が続き、登園できない日も多かったのですが、今は熱が出てもすぐに回復。

体力の成長を感じます。

⑩ 便秘が改善

2歳頃から悩まされていた便秘が解消。

毎日服薬していた便秘薬も、今は不要になりました。

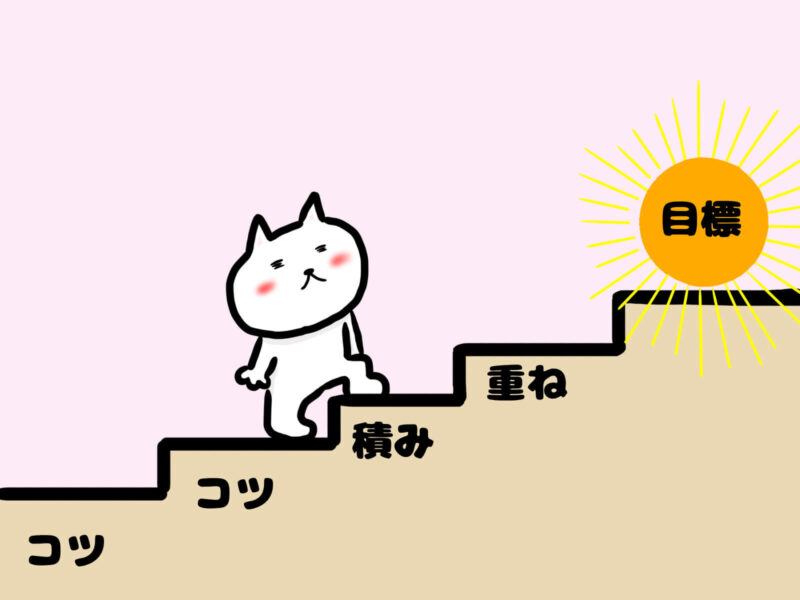

小さな成功体験の積み重ねが、自信につながっているのだと思います。

成長が突然現れると感じる瞬間|年長での変化と保護者の体験談

年長になると、ある日を境に「グン」と成長が見える瞬間があります。

「急に逆上がりができた」「昨日まで書けなかった文字をスラスラ書き始めた」など、

保護者にとって驚きと感動の出来事です。

急にできるようになったこと

年長になると、ある日を境に「グン」と成長が見える瞬間があります。

「急に逆上がりができた」「昨日まで書けなかった文字をスラスラ書き始めた」など、

保護者にとって驚きと感動の出来事です。

これは日々の小さな積み重ねが、あるタイミングで一気に表面化するから。

まるでゲームのレベルアップのように成長が訪れるのです✨

苦手を克服した瞬間

「プールが苦手で泣いていたのに、今日は笑顔で飛び込めた」

そんな姿を見たとき、子どもの中で気持ちが整い、一歩踏み出す準備ができたサイン。

年長になると、自分なりに「できる・できない」を受け止め、乗り越える力が芽生えてきます。

小学校準備との関わり

就学に向けた成長も、この時期に多く見られます。

- 時計が読めるようになった

- 「ランドセルが欲しい!」と憧れを口にする

- 学校ごっこを楽しむ

年長の成長は、小学校への期待や意識と結びついているのです。

年長で見られる主な成長

生活面

- 自分で服を選び、着替えを済ませられる

- お箸やスプーンを上手に使い分けられる

- 幼稚園・保育園で使ったものを自分で片付けられる

➡「自分でできた!」の積み重ねが、大きな自信に。

友達関係・社会性

- 友達の気持ちを考えて声をかける

- ルールを守って遊べる

- トラブルを自分たちで解決しようとする

➡ 集団生活の中で「協力」や「思いやり」が自然に育ちます。

ことば・表現力

- 自分の気持ちを文章で伝えられる

- 会話のキャッチボールがスムーズになる

- ごっこ遊びやお話づくりを楽しむ

運動能力・身体の発達

- 縄跳びや鉄棒に挑戦

- 姿勢が安定し、体幹がしっかりしてくる

- 持久力がつき、長く走れる

保護者の体験談に見る「ある日突然の変化」

癇癪が楽になったある日

年長のある時期まで癇癪に悩まされ、いくつもの機関に相談していたご家庭もあります。

しかし、ふと気づくと癇癪が出にくくなっていた——そんな経験談も少なくありません。

➡ 感情を整理し、言葉で伝える力が育ってきた証拠です。

授業参観で感じた落ち着き

年少・年中では落ち着きがなかった子が、年長では集中して取り組む姿を見せることも。

➡ 保護者にとって「本当に成長したな」と実感できる瞬間です。

年長の成長を支えるために親ができるサポートとコツ

年長の子どもの成長は、日々の小さな積み重ねがある日突然グンと表れることがあります。

そんな成長を後押しするために、保護者が意識できるサポートのコツを紹介します。

1. 見守る姿勢を大切に 👀

つい手助けしたくなりますが、挑戦する時間を尊重することで「自分で考え行動する力」が育ちます。

見守ること自体が大切なサポートになります。

2. 小さな成功体験を積み重ねる 🌱

「できた!」という達成感をしっかり褒めてあげましょう。

💬 例:「頑張ったね」「工夫したね」

過程を認める声かけは、子どもの自信と自己肯定感をぐっと高めます。

3. 失敗も成長のチャンスに 💡

うまくいかない経験も大切です。

「次はどうすればできるかな?」と前向きに一緒に考えることで、粘り強さや問題解決力が育ちます。

4. 環境を整えて自立をサポート 🏠

- 持ち物の置き場所を決める

- 手順表やチェックリストを活用する

こうした工夫は、整理整頓や自立心を自然に育みます。

5. 一人ひとりに合った支援を 💛

年長の子どもでも成長のペースや得意・不得意はさまざま。

子どもに合わせたサポートを意識することで、無理なく成長を後押しできます。

まとめ💡

子どもの成長は、ゆっくりと積み重なりながらも「ある日突然」大きな変化として表れることがあります。

だからこそ、毎日の小さな変化を見逃さず、保護者が一緒に喜びを共有しながら支えていくことが大切です✨

よくある質問(FAQ)

年長になって急にできるようになることは本当にある?

はい、あります。

日々の小さな成功体験が積み重なり、あるタイミングで一気に成長が表れることがあります。

「できなかったことが突然できる瞬間」は多くの保護者が経験しています。うちの子はまだ苦手なことが多いけど大丈夫?

大丈夫です。子どもの成長スピードは一人ひとり違います。

苦手なことがあっても、少しずつできる経験を積むことが自信につながります。家庭でできるサポートにはどんなものがありますか?

視覚的サポート(絵カード・チェックリスト)、環境の整備、失敗を受け止める声かけ、

成功体験を褒めることなどが有効です。失敗したときにどう声をかければいいですか?

「大丈夫、またやってみようね」「次はこうしてみよう」と、

過程や挑戦を認める言葉かけが子どもの粘り強さを育てます。発達障害があっても運動や遊びで成長しますか?

はい。体幹や力加減、協調性などは遊びや運動を通して伸びます。

無理せず、楽しめる方法を工夫すると効果的です。急にできるようになったことは、なぜ突然見えるのですか?

日々の経験や療育で積み重ねた学びが、あるタイミングで「形」として表れるためです。

脳の発達や自信の向上も影響します。便秘や食事面の改善も成長と関係がありますか?

はい。生活習慣の改善や身体の発達によって、

便秘の解消や食事スピードの向上なども見られることがあります。集団生活でのトラブルが減った理由は?

社会性や自己コントロールが少しずつ育ち、友達との関わり方や力加減、

感情の表現が上手になったためです。年長での成長は小学校準備にどう影響しますか?

時計を読む、持ち物の管理、ルールを守るなどの力がつき、

入学後の学習や生活習慣にスムーズにつながります。親はどこまでサポートすればいいですか?

できるだけ子どもに挑戦させることを優先し、見守りながら支援するのが理想です。

手を出しすぎず、成功体験や前向きな声かけで後押ししましょう。年長児の発達障害の特徴は何ですか?

年長児では、集団生活での協調性や会話のキャッチボール、

力加減や感情コントロールなどに差が見えやすくなります。

個性や得意・不得意の差を理解することが大切です。年長でできることが突然増えるのは普通ですか?

はい。年長は心身の発達が進む時期で、日々の積み重ねが一気に表れることがあります。

急にできるようになったことは成長の証です。家庭で発達障害の子どもを支援する方法は?

視覚的サポート(絵カード・チェックリスト)、日常のルーティン化、失敗を受け止める声かけ、

小さな成功体験を褒めるなどが効果的です。子どもが集団行動でトラブルを起こしやすいときは?

原因は力加減や順番の理解不足、感情コントロールの未熟さです。

小さな成功体験と事前の声かけで、少しずつ改善できます。ダンスや運動が苦手でも成長できますか?

はい。体幹やリズム感、協調性は遊びや運動を通して伸びます。

無理なく楽しめる方法で取り組むことが大切です。言葉の発達が遅い場合、家庭でできることは?

絵カードや会話のテンプレートを使って「質問→答える」の練習をしたり、

読書やお話ごっこで言語経験を増やすと効果があります。便秘や食事の偏りも発達に関係がありますか?

はい。消化や腸内環境の改善、食事の習慣化、生活リズムの安定は、

身体面だけでなく精神面や生活習慣にも影響します。年長での成長を見逃さないためには?

毎日の生活や遊びの中で「できたこと」「少しできるようになったこと」を記録したり、

写真や動画で振り返ると成長が実感しやすくなります。小学校準備のために年長でできることは?

時計を読む、持ち物の管理、挨拶やルールを守る練習、自分で身支度をする習慣などが、

入学後のスムーズな生活につながります。親はどのくらい手を出すべきですか?

できるだけ子ども自身に挑戦させ、見守りながらサポートするのが理想です。

手を出しすぎず、褒めて励ますことで自信を育てられます。

まとめ:年長の成長は「ある日突然」やってくる✨

年長になると、これまでできなかったことが ある日突然できるようになる瞬間 が訪れます。

遊びや学習、集団生活でのふるまい、さらには体の発達や生活習慣の改善(便秘や食事のスピードなど)まで、

子どもの変化は一気に表面化することがあります。

こうした成長の裏には、小さな成功体験の積み重ねがあり、

それが 自信・心の余裕・自己肯定感 へとつながっています。

以前は苦手で避けていたことに楽しそうに挑戦する姿は、まさに「成長が見える瞬間」。

親として感動し、大きな励みにもなります。

もちろん、課題や壁に直面することもありますが、子どもは確かな成長力を持っています。

大切なのは、焦らず見守りながら小さな変化を見逃さず、 成長の喜びを一緒に分かち合うこと。

その積み重ねが、子どもの次のステップにつながっていくのかも💡

📢次回予告

「年少の魔の3歳の悩みと対応法|イヤイヤ期・癇癪」

お楽しみに!

関連記事

- 着替え・身支度が苦手な理由とサポート|視覚支援×遊び

- 発達障害の理解とサポート:子どもの特性に寄り添う親の心構え

- 発達検査とは?息子の体験と親としての気づき

- 【体験談】発達検査の結果で見えた支援の方向性

- 【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき

- 【就学相談の流れ】年長ママ体験談|聞かれること&後悔しない準備

- 【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断

- 発達検査WISC(ウィスク)とは?対象年齢・費用・結果の見方を解説

- 発達検査WISCでわかるFRI(流動性推理)|家庭・学校での支援法と体験談

- 【発達検査WISC-Ⅴ】VSI(視空間指標)とは?サポート法と体験談

- 【発達検査WISC-Ⅴ】VCI(言語理解)とは?サポート法と体験談