はじめに「うちの子、他の子と違う?」と感じたときに読んでほしいこと

子どもの成長を見守る中で、

💭「うちの子、ちょっと他の子と違うかも…」

💭「これって成長の途中でよくあることなのかな?」

そんなふうに不安を感じた経験、ありませんか?😟

私自身も、息子の育ちを見ていく中で「これって普通なのかな?」「私の接し方が悪いのかな…」と、たくさん悩みました。

発達障害とは、子どもの成長や行動に関わる脳の発達の特性によって起こる状態で、

主に以下のような種類があります。

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- 注意欠如・多動症(ADHD)

- 学習障害(LD)

これらはそれぞれに特徴がありますが、共通して現れやすい「兆候」があることも事実です。

この記事では、私の実体験を交えながら、

✅ 発達障害の兆候に気づくためのサイン

✅ 早期発見・早期支援の大切さ

✅ 家庭でできる具体的なサポート

について、わかりやすく解説します✍️

この記事が、同じように悩んでいる方にとって

「気づき」と「一歩踏み出すヒント」になり、

そして何より、

「ひとりじゃない」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

目次

- 発達障害の兆候とは?子どものサインに気づくためにできること

├─ 言葉の遅れと言語コミュニケーションの課題

├─ 社会的スキルの課題

├─ 反復行動やこだわりのサイン

├─ 感覚過敏のサイン

└─ 注意力や活動性のコントロールが難しいサイン - 発達障害のサインに気づいたら:早期支援のススメ

- 家庭でできる発達障害の子どもへのサポート方法

├─ ルーティンの確立で安心感を

├─ 感情表現を育てる練習

└─ 専門家との連携 - 【体験談】私が感じた「発達障害の兆候」とその後の支援の道

- よくある質問

- まとめ

1. 発達障害の兆候とは?

子どものサインに気づくためにできること 🧠🌱

発達障害にはさまざまな兆候がありますが、子どもによって表れ方は異なります。

この記事では「よく見られる特徴」と「家庭でできる対応方法」をセットで紹介します✨

お子さんの様子と照らし合わせながら、早期の気づきと支援につなげていきましょう。

1. 言葉の発達の遅れと言語コミュニケーションの課題🗣️

発達障害の子どもは、同年代の子どもに比べて言葉の発達が遅れることがあります。

非言語的なコミュニケーション(ジェスチャーや表情)にも課題が見られることがあります。

こんなサインがあったら?

- 3歳を過ぎても単語しか話せない

- 質問に対してオウム返しばかり

- 話す量が少ない/言葉の理解に時間がかかる

- 相手の目を見て話さない

家庭でできる対応方法

- 「○○がほしいの?」など、お子さんの行動に合わせて言葉を添える

- ジェスチャーや表情も使って、言葉をわかりやすく伝える

- ことばの発達をサポートする【言語療法】についてはこちらの記事で詳しく紹介しています📚

- 言葉の遅れが気になる方は、「🔗発語が遅い子におすすめの発語練習!」もあわせてご覧ください。

2. 発達障害に見られる社会的スキルの課題とは?🤝

他者との距離感を保つことや、集団行動が苦手、社会的なルールを理解することが難しい場合があります。

感情表現が一方的になることも特徴です。

こんなサインがあったら?

- 友達とのトラブルが多い

- 公園で他の子と関わろうとしない

- 感情の変化を相手に伝えられない(喜怒哀楽が伝わりにくい)

家庭でできる対応方法

- ごっこ遊びや絵カードを使って「こんなときはこうする」を練習

- 感情をラベリングする声かけ:「悲しい気持ちなんだね」

- 他者との関わり方を学ぶ【ソーシャルスキルトレーニング(SST)】の例は、

こちら👉「🔗子どもの社会性を伸ばす方法!グループ活動と家庭でできるサポート」💡

3. 反復的な行動やこだわり

自閉スペクトラム症(ASD)の特徴🔁

自閉スペクトラム症(ASD)の場合、特定の物事に強いこだわりを持ち、同じ行動を繰り返すことがあります。

特定の物事や順序への強いこだわり、同じ行動を繰り返す。

特定のパターンを好む。

こんなサインがあったら?

- 同じ道・同じ服を強く好む

- 毎日同じ順番でおもちゃを並べる

- 手をひらひらさせるなど、特定の動きを繰り返す

家庭でできる対応方法

- 無理にやめさせず、スケジュール表や予告を使って見通しを与える

- 「こだわり」を活かした遊びで気持ちを切り替える👇

🔍「こだわり」を活かした遊びの具体例

その子の好き・得意・安心すること(=こだわり)を無理にやめさせるのではなく、むしろ活かして気持ちを落ち着けたり、他の行動へとスムーズに繋げていくことを目指すと良いです。

① 同じおもちゃの並べ方にこだわる子の場合

→ 並べることが好き=パターン認識や秩序が安心材料になっている

対応例:

- 並べ終わったあとに「この順番で○○ごっこしようか?」とストーリーを加える

- 並べる順番を色や形で変える遊びに発展させる

- 「お片付け競争!」など、終わりに向けたルール遊びにつなげる

② 毎日同じ道しか歩きたがらない場合

→ ルートの予測ができることが安心感になっている

対応例:

- その道に「お気に入りのポイント」を作って、観察遊びに変える

(「今日はアリさんいるかな?」「お花が何本咲いてるかな?」など) - 「帰りはちょっと冒険ルートにしてみようか」と、ゲーム感覚で新しい道にチャレンジ

- 写真を撮っておいて「お気に入りルートMAP」を一緒に作る

③ ぴょんぴょんジャンプや手をひらひらする動きが好きな子

→ 感覚刺激で落ち着こうとしている(自己調整行動)

対応例:

- 「ジャンプマンごっこ」など名前をつけてごっこ遊びに発展

- おうちの中で「ひらひら探偵ごっこ」

→ 同じ動きをして謎解きをする遊びへ - タイマーを使って「この時間だけやってOK」など、気持ちを切り替える目安に

④ 同じ服しか着たがらない子

→ 肌触りや安心感を求めている可能性

対応例:

- その「お気に入りの服」の色や柄に似たぬいぐるみや布を使って遊びに取り入れる

(例:おそろいの服を着たぬいぐるみとお世話遊び) - 着替えたくない時は「この服とタッチしてから着替えよう」など、切り替えの儀式を取り入れる

☝️ポイントは

- 「やめさせる」より「うまく付き合う」

- 安心→楽しい→気持ちの切り替えへと少しずつ導くこと

4. 発達障害に見られる感覚過敏とは?🧦🧴

発達障害の子どもは、感覚過敏を抱えていることが多いです。

音や光、服の素材など、感覚に対して過剰な反応を示す。

こんなサインがあったら?

- 洋服のタグや縫い目を嫌がって着替えたがる

- 同じ服しか着たがらない

- 脇や首周り、靴下の縫い目を嫌がる

- 着替えに強い抵抗を示す

- 音に敏感で、掃除機やチャイムに耳をふさぐ

- 泥やスライムなどのベタベタを極端に嫌う

家庭でできる対応方法

- イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンで音環境を調整

- 肌触りのよい無縫製インナーやタグのない服を選ぶ

| サイン | 対応方法 |

|---|---|

| 洋服のタグを嫌がる | タグを切る・内側に縫う |

| 素材の違和感 | 綿100%や縫い目が少ない服を選ぶ |

| 着替えの抵抗 | お気に入りの服を複数枚用意する |

服のチクチクや音に敏感な子どもには、

関連記事:「🔗感覚過敏への具体的な対応アイデア」もおすすめです✨。

5. 注意力や活動性のコントロールが難しい

ADHDの兆候⏱️🏃

注意欠如・多動症(ADHD)の兆候として、集中力を持続することが難しかったり、じっとしていられない、計画を立てて物事を進めることが困難だったりします。

注意力が続かない、じっとしていられない、計画的な行動が苦手。

指示を守れない、落ち着きがないといった行動も見られます。

こんなサインがあったら?

- 学校の授業中に座っていられず、教室を歩き回ってしまう

- お話を最後まで聞かずに行動する

- 遊びが長続きせず、次々に興味が移る

家庭でできる対応方法

- 一つずつ短い指示で伝える

(例:「靴をはこう」→「次に帽子をかぶろう」) - タイマーを使って「あと○分ね」と予告する

- 注意散漫や多動の傾向がある子への支援は、「🔗ADHDタイプの子どもへの対応方法」をご覧ください。

2. 発達障害のサインに気づいたら

早期支援のススメ📈💬

発達障害は早期発見と適切なサポート(療育や支援を開始すること)によって、お子さんの可能性を大きく広げることができます🌟

早期支援の一例

- 言葉の遅れに気づき、言語療法を開始したことで、会話がスムーズになった

- 療育に通うことで、友達と関わる力が少しずつ育った

親として悩むことも多いですが、「知ること」からすべてが始まります。

まずは一歩、できることから始めてみませんか?✨

発達障害の兆候に気づき、早期発見し、適切な療育や支援を開始することで、子どもの潜在能力を引き出し、社会生活での適応スキルを育てることができます。

適切な支援は、親子の生活を大きく変える可能性を秘めています。

3. 🏡家庭でできる発達障害の子どもへのサポート方法

発達障害の子どもと向き合う毎日は、親として多くの工夫と根気が求められます。

でも、すべてを一人で抱え込む必要はありません。

家庭でできるサポートと、専門家との連携を組み合わせることで、お子さんの「できた!」を増やしていけます✨

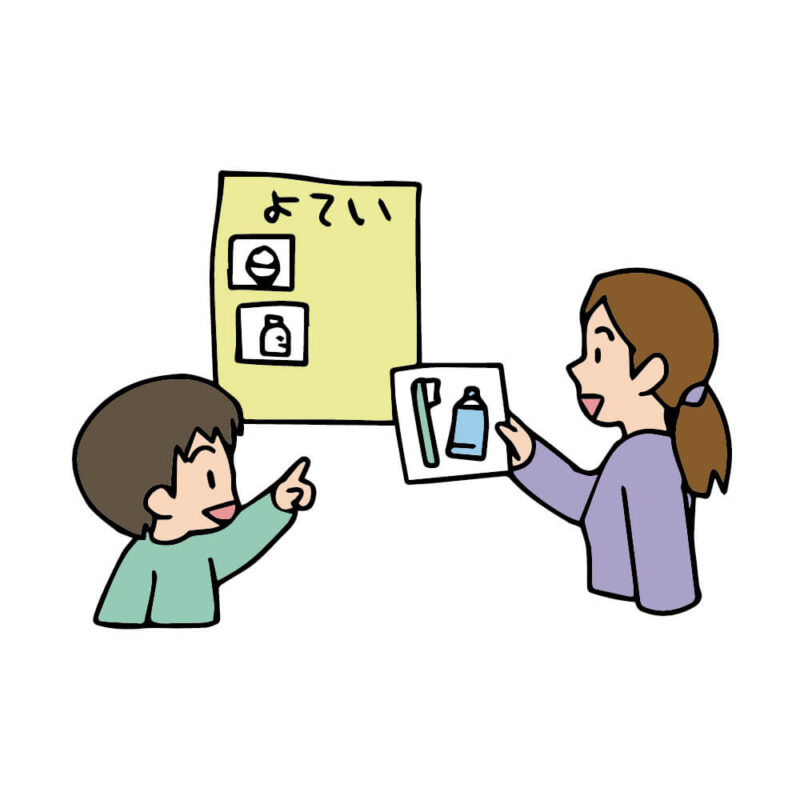

⏰1. 安心感を生む「ルーティンの確立」

毎日同じ時間に起きる、食事する、遊ぶ、寝るといったルーティンは、発達障害のある子どもにとって心の安定につながります。

🔹対応方法

・絵カードやタイマーを使って1日の流れを「見える化」する

・急な変更がある場合は、事前に丁寧に伝える

ルーティンの見える化や安心感を生む「🔗発達障害の子どもが安心するルーチン作り」もぜひチェックしてみてください。

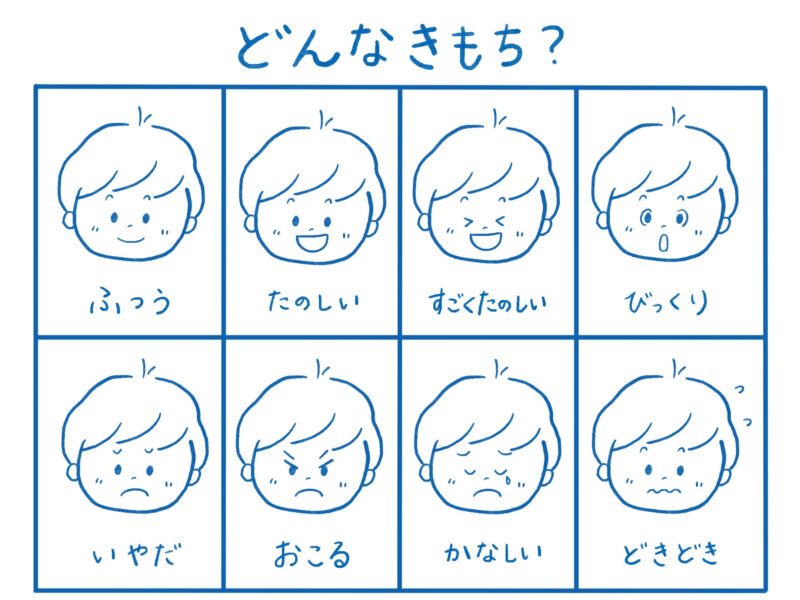

😊2. 感情表現を育てる練習

感情をうまく伝えられないことで癇癪や混乱が起きることも。

感情表現の力を育てるサポートはとても大切です。

🔹対応方法

・「絵本」や「感情カード」を活用し、嬉しい・悲しい・怒っている等の表現を練習

・「〇〇って嫌だったね」と、気持ちを代弁してあげる声かけが効果的✨

🤝3. 専門家との連携で育ちをサポート

親の気づきはとても大切ですが、療育センター・保育士・言語聴覚士など、専門家の視点を取り入れることでより的確な支援が可能になります。

🔹対応方法

・定期的に家庭での様子を記録し、相談時に共有する

・気になることがあれば早めに相談を。些細なことでも大丈夫です!

4. ✏️【体験談】私が感じた「発達障害の兆候」とその後の支援への道

子どもが小さいうちは、発達の個人差が大きく、「この子、ちょっと違うかも?」と感じても、すぐに確信にはつながらないものです。

私も息子が赤ちゃんの頃から「他の子と違うかも…?」という小さな違和感を感じることがありました。

でも、初めての育児ということもあり、

💭「育児って、皆こんなに大変なのかな?」

💭「うまくできないのは私のせいかもしれない…」

と、自分を責めてしまうこともありました。

でも今思えば、感覚の敏感さ・強いこだわり・言葉の発達の遅れ・激しい癇癪など、早い段階から気になるサインがいくつも出ていたんです。

😣外出先での激しい癇癪に困り果てた日々

外出先で激しく癇癪を起こすことが頻繁にありました。

例えば、公園や児童館に到着したときや帰るとき。遊んでいる最中。

大声で泣き叫び続け、抱きかかえて帰るのも一苦労…周囲の視線がとてもつらく、「私の育て方が悪いのかな」と落ち込むこともありました。

🔹対応方法

・とにかく刺激を減らすことが第一

・静かな場所に移動し、子どもが落ち着くまでそばで見守る

・癇癪が収まった後は「〇〇したかったんだね」と気持ちを代弁してあげる

癇癪は「自分の気持ちをうまく伝えられない」「環境にうまく対応できない」ときのサインだとわかってからは、こちらの対応も変わっていきました。

🗣️2歳半で気づいた吃音と、そこからの気づき

息子の言葉に「つかえ」が見られるようになったのは、2歳半ごろ。

言いたいことがあるのに、うまく言葉が出てこず、「ぼ、ぼ、ぼくね……」と繰り返す様子が増えていきました。

最初は一時的なものかと思っていたのですが、療育センターの紹介で病院を受診し、

言語聴覚士の先生から「発達の特性と関連がある可能性がある」と指摘されたことで、初めてそのつながりを意識するようになりました。

療育先でも吃音のあるお子さんが少なくないことを知り、

「たしかに、吃音も発達の特性のひとつとして現れることがあるんだな」

と感じるようになりました。

🔹対応方法

・吃音には無理に言い直させず、最後までゆっくり聞く姿勢が大切

🔗関連記事:

吃音症の子供に親ができるサポート方法7選【理解と支援のポイント】

吃音の改善トレーニング:親子で楽しくできる具体的な方法と遊び方

吃音改善や言語発達を促進!療育で使える『だるまさんが』シリーズの魅力と方法

吃音の子を持つ親におすすめ!感動する映画・アニメ・ドラマ

👀「目を合わせない」違和感の正体

私とは、目を合わせてくれていたので、2~3歳頃は、特に気にしたことはありませんでした。

しかし、幼稚園に通い始めると私以外の誰か(先生やお友達)との会話中には、目を逸らすことが多いことに気づいたのです。

その様子を見て「ただの恥ずかしがり屋じゃないかも」と思い始めました。

🔹対応方法

・無理に目を見させるのではなく、並んで遊びながら関わる

・安心できる相手から徐々にコミュニケーションの経験を積む

🏢【相談してよかった】市役所・専門機関への早期相談のすすめ

息子が2歳の頃、「育てにくさ」や「癇癪」「言葉の遅れ」に悩み、市役所に相談しました。

でも当時は「3歳まで様子を見ましょう」と言われ、支援にはつながりませんでした。

後から知ったのですが、3歳までは発達に個人差が大きく、すぐに診断されないケースも多いのだそうです。

それでも、誰かに話せたことで心が軽くなりました🌸

🔗関連記事:

【体験談】発達障害の兆候と3歳児健診が転機となった療育への一歩

👶次男への支援はスムーズに

長男の療育を通してすでに療育機関(療育センターや児童発達支援、医療機関)とつながっていたことで、次男については早い段階で支援を受けられました。

「発語が少ない」という小さな不安から相談し、2歳のうちに療育につながったことはとても安心感につながりました。

このスムーズな流れが次男の支援において、とても心強いものとなりました。

🌈ママの直感は、何よりの「気づき」

発達には個人差があるとはいえ、毎日子どもを見ているママだからこそ感じる「違和感」は、何よりも大切なサインです。

「気のせいかも」「周りの子もそうかもしれない」そんな思いに迷ってしまうこともあるけれど――

それでも、気になったら行動していい。むしろ、行動してほしい。

私は、3歳児健診をきっかけに息子の特性と本格的に向き合うようになり、

療育への一歩を踏み出し、息子を支える環境を整え、家庭にも安心感が広がりました。

🔗関連記事:

「【体験談】発達障害の兆候と3歳児検診が転機となった療育への一歩」

「療育は必要?療育開始までの葛藤と乗り越え方:リアルな体験談」

「療育を始める前に知っておきたかった7つのポイント|家族の経験から学ぶ」

「療育センターでの体験談|活動内容と息子の成長」

「子どもが著しい成長!児童発達支援・言語聴覚士・理学療法士によるサポート体験談」

「療育の効果を実感!1年4か月の変化とリアルなエピソードを紹介!」

「全記事:サイトマップ」

ポイント

発達の違和感、ひとりで抱え込まないで

- 母親の直感は大切な「気づき」

- 小さな違和感でも、相談することで前に進める

- 支援に早くつながれば、子どもも家族も安心できる環境に

子どもの発達が心配なとき、まずは一歩踏み出してみませんか?

5. よくある質問

発達障害の兆候は何歳頃から見られますか?

1歳半〜3歳頃に違和感を感じる保護者が多いですが、個人差があります。

発達障害と診断されるまでにどれくらいの時間がかかりますか?

専門機関でのアセスメントや観察が必要で、数ヶ月〜1年ほどかかることもあります。

発達の遅れ=発達障害ですか?

必ずしもそうではありません。個人差や一時的な成長の偏りもあります。

どこに相談すればいいですか?

市役所の子育て支援課、療育センター、保健センター、発達支援センターなどがあります。

発達障害は治るのでしょうか?

「治る」というより、支援により困りごとを軽減し、自分らしく生きられるように支えることが大切です。

言葉が遅いのは発達障害の兆候ですか?

可能性はありますが、単なる言葉の遅れの場合もあるため、専門家の意見を聞きましょう。

こだわりが強いのは発達障害の特徴?

特定の順番や物事に強くこだわる場合、ASDの傾向があることもあります。

兄弟でも発達障害の傾向は似ますか?

遺伝的要因もあるため、似た傾向が出ることもあります。

母親の育て方が原因では?

いいえ、発達障害は脳の特性によるもので、親の育て方が原因ではありません。

保育園や幼稚園ではどう支援されるの?

加配の先生の配置や個別支援計画など、園ごとに工夫されています。

まとめ発達障害の兆候に気づくことは“未来の希望”につながる

発達障害の兆候に早く気づくことは、子どもの可能性を広げる第一歩✨

「気になるかも…」と感じたら、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。

🔸 支援の選択肢はたくさんあります

・療育センター

・児童発達支援

・学校や園での個別対応

・家庭内でのサポートや声かけの工夫

親子で安心して過ごせる環境を少しずつ整えることが、

子どもが自信を持って生きていく力につながります🌱

🔍次回予告

次回の記事では、

👉「発達障害の早期発見ポイント:4歳児ナガネギ君の事例紹介」について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

ぜひご覧ください!

📚参考情報(信頼できるサイトまとめ)

- 国立成育医療研究センター|発達の評価・支援

発達障害に関する研究と支援を行っており、親や医療従事者向けの情報も充実しています。 - 日本発達障害ネットワーク(JDDnet)

発達障害に関する情報提供や支援体制の構築に取り組む団体です。 - 全国発達支援センター協会

各地域の発達支援センターに関する情報や、各地の療育センターの連絡先を提供しています。 - 厚生労働省|発達障害情報・支援センター

発達障害に関する政策や支援制度、各種ガイドラインなどが紹介されています。