はじめに

朝の支度で毎日イライラ…そんな悩み、ありませんか?

発達障害のある子どもに「安心できるルーチン」を届けよう 🕊️

朝の準備がうまく進まず、ついイライラしてしまうこと…ありませんか?😣

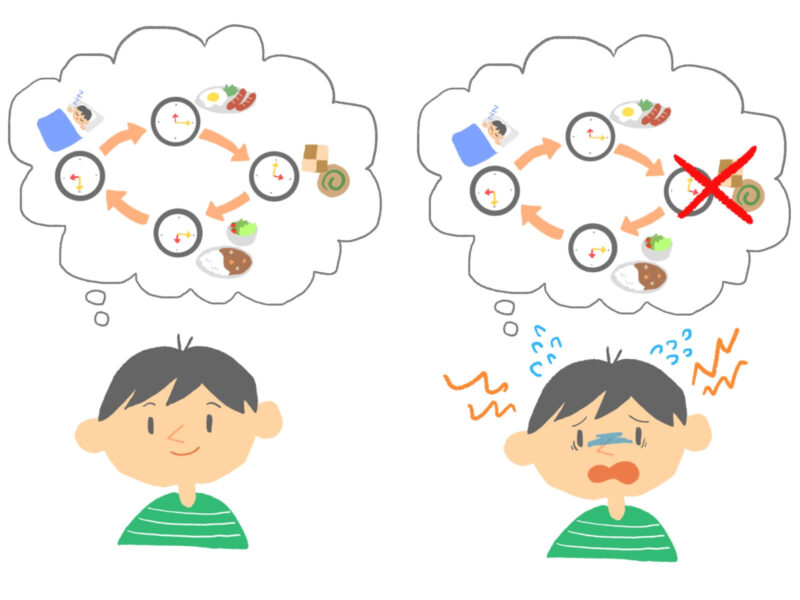

特に発達障害のある子どもは、「次に何をすればいいのか」がわからず、不安や混乱から癇癪やパニックにつながってしまうこともあります。

でも、毎日の流れ(ルーチン)を視覚的に示すだけで、子どもが安心して行動できるようになるケースは少なくありません✨

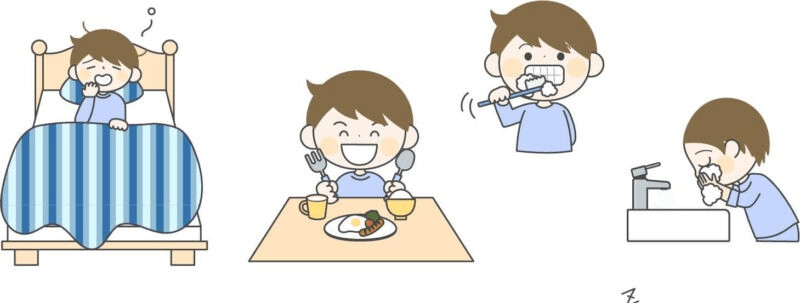

たとえば「起きる→ご飯 → 歯磨き」といった生活ステップを絵カードやタイマー、チェックリストで見える化するだけでも、驚くほどスムーズに進むことがあります。

本記事では、

- ✅ 発達障害の子どもが安心するルーチンの作り方

- ✅ ゲーム感覚で楽しめる視覚スケジュールやチェックリストの活用法

- ✅ 親子で取り組む習慣化のコツと成長への効果

について、我が家の体験談を交えてわかりやすく紹介します💡

「毎朝バタバタで疲れる…」「子どもが落ち着かない…」そんな日常を少しでもラクにしたいママ・パパに向けた記事です。

今日から、家族みんなが安心できる「楽しいルーチン」を一緒に始めてみませんか?

目次

- 発達障害の子どもが感じやすいストレスとは?

● ① 予定の変化や予測不能な出来事への不安

● ② 感覚過敏によるストレス

● ③ 人間関係の距離感がつかめない - 親ができる!発達障害の子どものストレスを軽減する具体策

- 【発達障害】子どもにルーチンが必要な理由とは?

- 発達障害の子どもと楽しむ!家族ルーチンのすすめ

- 発達障害の子どもが楽しめるルーチンの作り方

- 家庭療育にも使える!親子で楽しめるルーチン習慣

- ルーチンを作る際の注意点

- よくある質問

- まとめ

1. 発達障害の子どもが感じやすいストレスとは?

~不安・感覚過敏・人間関係の困りごとを知ろう~

発達障害、とくに自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもは、日常の小さな変化や刺激に対して、大きなストレスを感じやすい特性があります。

それは、本人の「困っているサイン」であり、見逃さないことが大切です。

ここでは、発達障害のある子どもが感じやすいストレスの原因と、よく見られる場面の具体例をご紹介します。

① 予定の変化や予測不能な出来事への不安😟

ASDの子どもは、環境の変化に敏感で、予測できない出来事に強いストレスを感じることが多いです。

「次に何が起こるのか」がわからない状況に不安を感じ、ストレスを抱えやすい傾向があります。

📌 主なストレスの例:

- 幼稚園のスケジュールが急に変わってしまい、泣き出してしまう

- 家族の予定が直前に変更されると納得できず、パニックになる

🔎 対策のヒント:

視覚スケジュールを使って「見てわかる安心感」を与えることが有効です。

② 感覚過敏によるストレス🧠

触覚・聴覚・視覚などの感覚刺激に過敏な子は、日常のささいなことでも強いストレスを感じます。

📌 主なストレスの例:

- 洋服のタグや靴下の縫い目が気になり、着替えを嫌がる

- 周囲の音(園児の声・チャイム・雑音)で疲れてしまい、集団生活が苦痛になる

🔎 対策のヒント:

イヤーマフ、シームレスソックス、静かなスペースの確保などの環境調整が有効です。

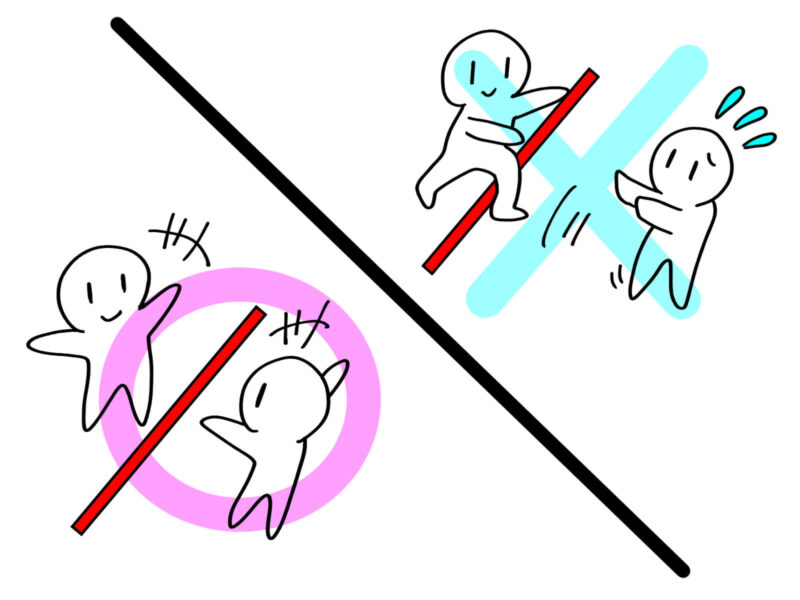

③ 人間関係の距離感がつかめない😔

他人との適切な距離を取るのが苦手で、友達とのトラブルがストレスの原因になることもあります。

📌 主なストレスの例:

- 友達に急に近づきすぎてしまい、びっくりされてしまう

- おもちゃの貸し借りで譲れず、けんかになる

🔎 対策のヒント:

家庭でロールプレイや「距離感ゲーム」など、ゲーム感覚で練習するのがおすすめです🎲

2. 親ができる!発達障害の子どものストレスを軽減する具体策

~視覚スケジュール・感覚対応・社会スキル支援~

発達障害の子どもが感じやすいストレスには、家庭でできる支援があります。

ここでは、実際に多くの家庭で取り入れられている方法を具体例とともにご紹介します。

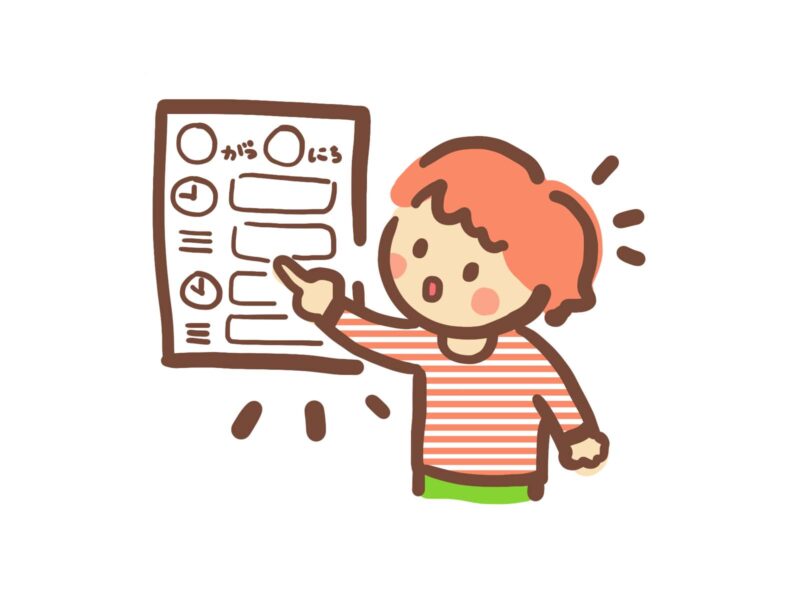

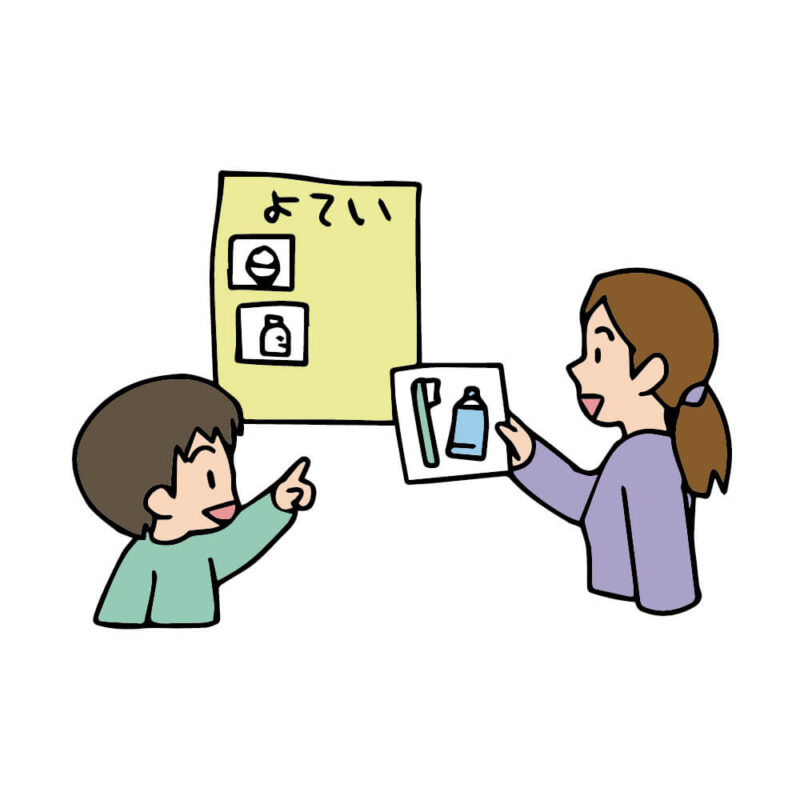

① 視覚スケジュール・チェックリストで安心感を🗂️

毎日の流れが決まっていると、子どもは「次に何をすればいいのか分からない」という不安が減り、落ち着いて行動できるようになります。

「次に何をするのか」が見えると、子どもは安心して行動できます。

📌 我が家の工夫:

視覚支援を活用する

- 朝の準備を「トイレ→顔を洗う→着替える」と絵カードで壁に貼って見える化

チェックリストを使う

- 最初はチェックリストを使っていましたが、子どもが「チェックしないと進めない!」と固執💦

→そこで「絵カード+ごほうびシール」に変更したら、楽しく取り組めるように🎉

✅朝のルーチンチェックリスト(見える化でバタバタ防止)

| 順番 | やること | チェック欄 |

|---|---|---|

| 1 | おきる | □ |

| 2 | トイレにいく | □ |

| 3 | かおをあらう | □ |

| 4 | パジャマをぬぐ | □ |

| 5 | ふくをきる | □ |

| 6 | ごはんをたべる | □ |

| 7 | はをみがく | □ |

| 8 | かばんをもつ | □ |

| 9 | 「いってきます」 | □ |

💡ポイント:

・チェック欄にシールを貼ったり、マグネットを移動する方法もおすすめ

・時間を決めて「タイマー競争」にすると楽しさUP!

② 感覚過敏への対応でストレスを軽減👕🔇

感覚の敏感さに配慮して、安心できる環境づくりが大切です。

📌 具体例:

- 洋服のタグはあらかじめカット✂️

- シームレスの靴下や肌にやさしい素材の衣類を選ぶ

- 幼稚園で静かなスペースの確保をお願いする

- イヤーマフで音を軽減し、落ち着けるようにする

📌 関連記事:

👉 【感覚過敏の子ども向け】家庭でできる環境づくりとおすすめ支援グッズ

👉 感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

👉 発達特性のある子ども向け!肌に優しい洋服ブランド5選と選び方ガイド

③ 友達との距離感や関わり方を練習する🤝

社会性の支援には、家庭での繰り返し練習がポイントです。

📌 具体例:

- 「腕を伸ばして相手に触れる距離=近すぎるよ」など、目で見える指標を伝える

- 「貸して」「どうぞ」などのやりとりを「ごっこ遊び」で練習する

📌 関連記事:

👉 発達障害の子どもを支える!療育と家庭でできるサポート実践例

👉 発達障害の子が集団生活に馴染む5つの支援策!幼稚園・学校でできる対応

👉【体験談】療育の効果を実感したのはいつ?1年4か月のリアル

3. 【発達障害】子どもにルーチンが必要な理由とは?

~視覚スケジュールで安心感と自立をサポート~

発達障害のある子どもにとって、「毎日の流れが決まっていること=安心材料」です。

特にASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある子どもは、予測できないことに強い不安を感じやすいため、ルーチンの導入がストレス軽減につながります。

ここでは、ルーチンがもたらすメリットを3つに分けて解説します。

「視覚スケジュール」や「チェックリスト」などを活用して、子どもの自立と情緒の安定を促しましょう✨

① 安心感と安定感が生まれる🛏️

「次に何をすればいいのか」がわかるだけで、子どもの不安はぐっと減ります。

- 毎朝の「ご飯→歯磨き→顔を洗う」といった決まった流れがあると、子どもは安心して行動できます。

- 視覚スケジュールで見て理解できる「ルーチン」を作ると、さらに効果的!

🔧ルーチンを「朝」「夜」「休日」に分けた表形式

| 時間帯 | ルーチン例 | ポイント |

|---|---|---|

| 朝 | トイレ→顔洗い→着替え | 絵カードで見える化、できたらシール貼り |

| 夜 | 歯磨き→絵本タイム→おやすみ | リラックスしながらスムーズに切り替え |

| 休日 | おでかけ準備→自由遊び→夕食手伝い | 「おでかけルーチン」の別カードで変化を楽しむ |

📌 関連記事:

👉 発達が気になる子どもの身支度サポート!視覚支援と遊びで楽しく解決

📌 おすすめサイト:

👉 無料テンプレート作成はこちら(ザ・プロンプト!絵カードセンター)

② 自己管理能力が育つ🪥👚

ルーチンは「自分でやってみよう!」という気持ちを育てる土台になります。

- 歯磨き・着替え・トイレなど、日常のタスクをチェックリスト形式で提示すると、子ども自身が管理しやすくなります。

- ごほうびシールを使ったゲーム感覚ルーチンもおすすめ🎮

例)視覚スケジュール導入前にチェックしたいこと✔️

- ✔️ 子どもが理解できる絵や写真を使っているか

- ✔️ 毎日の流れに無理がないか

- ✔️ 成功体験を積めるようなご褒美や声かけがあるか

→ 視認性が向上し、読者が「自分ごと化」しやすくなります。

③ 感情が安定しやすくなる😌🌈

予測できる生活リズムは、子どもの気持ちを落ち着ける安心の軸になります。

- 朝や夜に決まった流れがあると、「もうすぐ寝る時間」「次はおやつ」と自然に切り替えがしやすくなる

- イライラや癇癪の予防にも◎

✅癇癪を防ぐルーチン(安心できる1日のながれ)

| 時間帯 | やること | チェック欄 |

|---|---|---|

| 朝 | おきる・トイレ | □ |

| 午前中 | 幼稚園・支援のじかん | □ |

| 昼 | ごはん・おやつ | □ |

| 午後 | おそとあそび・おへや遊び | □ |

| 夕方 | おふろ・ごはん | □ |

| 夜 | おやすみじゅんび | □ |

💡ポイント:

・「1日を通しての見通し」がわかると、癇癪が起こりにくくなります

・「今日は何をする日?」と一緒に朝に確認するとGood!

📌 関連記事:

👉子どもの癇癪を落ち着かせる5つの方法|親ができる声かけ&環境づくり

👉子どもがルールを守れる!習慣化のコツと成功例4選

4. 発達障害の子どもと楽しむ!家族ルーチンのすすめ

~親子の絆を深めるゲーム感覚ルーチンとは?~

ルーチン=「やらなきゃいけないもの」と考えると、親も子も疲れてしまいますよね💦

でも実は、家族でルーチンを「楽しむもの」に変えることで、子どもの成長も家族の笑顔も増えていくんです!

ここでは、家族全員でルーチンに取り組むメリットをご紹介します。

家族でルーチンを取り入れるメリット

① 家族の絆が深まる🤗🍽️🛁

同じルーチンを毎日一緒にこなすことで、自然なコミュニケーションが生まれます。

- 夕食後のお片付けタイム

- お風呂の後の「絵本1冊タイム」

などを毎日のルーチンに組み込むことで、親子の会話が自然と増えるんです。

✅夜のルーチンチェックリスト(ぐっすり眠るための流れ)

| 順番 | やること | チェック欄 |

|---|---|---|

| 1 | ごはんをたべる | □ |

| 2 | はをみがく | □ |

| 3 | おふろにはいる | □ |

| 4 | パジャマにきがえる | □ |

| 5 | ストレッチ・マッサージ | □ |

| 6 | えほんを1さつよむ | □ |

| 7 | でんきをけしてねる | □ |

💡ポイント:

・ルーチンができたら「おやすみハイタッチ!」で気持ちよく1日を終えよう

・寝る時間を固定して、毎日同じ順番で進めるのがコツです

📌 関連記事:

👉 【保存版】親子で楽しめる室内ゲーム10選|年齢別おすすめ&遊び方

👉 【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集

👉 子どもが夢中になる!絵本の読み聞かせ7つのコツと実践例

👉 【2024年版】親子の絆を深める!創造力とコミュニケーションを育むおすすめおもちゃ10選

👉家族時間を充実させるアイデア!子どもも楽しめる7つの遊び

② ストレスが減って心に余裕が生まれる💗

ルーチンがあると、次に何をするか迷わないので、親子ともにスムーズに動けます。

- 朝のドタバタが減り、イライラも軽減

- 「いつも通り」の流れがあると、外出やイベント前も落ち着いて過ごせる

③ 子どもの生活スキルが自然と身につく📘🧹

ルーチンを通じて、子どもは「できた!」という達成感を日々積み重ねていけます。

- おもちゃのお片付け

- 寝る前の読書

- 食器をシンクまで運ぶ など

こうした小さな習慣が、子どもの自立心や責任感を育ててくれるのです✨

📌 関連記事:

👉 褒め方で変わる!子どもの自信を育てるポジティブ育児のコツ

👉 褒め方で変わる!子どもの行動を伸ばす心理学的アプローチ【家庭でできる】

5. 発達障害の子どもが楽しめるルーチンの作り方🎯

〜ゲーム感覚ルーチン・視覚スケジュールの活用アイデア〜

「ルーチン=退屈でつまらない」と思われがちですが、発達障害のある子どもにとっては、

ルーチンがあることで安心感を得たり、行動の見通しを立てたりする重要なサポート手段になります。

とはいえ、ルーチンを押し付けられるだけではやる気が続かないことも…。

そこで今回は、【ゲーム感覚ルーチン】や【視覚スケジュール】を使って、

「楽しく」「自分からやりたくなる」ルーチンの作り方をご紹介します✨

① ルーチンをゲーム化して楽しさUP!🎮

日常の流れを「チャレンジ形式」にするだけで、取り組む姿勢が大きく変わります。

ゲーム感覚ルーチンは、やる気・集中力・達成感を育てる最高のツールです。

✅ 実践アイデア例:

- 歯みがきタイムチャレンジ🦷

→ タイマーで「10秒ずつ前歯・奥歯…」などに区切り、楽しく磨く - お片付けゲーム🧸

→ 「1分間で何個おもちゃをしまえるかな?」競争形式に - 着替えチャレンジ👕

→ タイマーで計測+「できたらごほうびシール」を貼って可視化

✅ ポイント:

- ポイント制やタイムチャレンジで成功体験を積ませる

- 親も一緒に楽しむ姿勢が、子どものやる気を引き出します

- 物で釣るのではなく、小さな達成感を積み上げる設計を意識

② 無理なく続く「柔軟なルーチン」も大切⏰

ルーチンは「守らせること」が目的ではなく、

「安心感と自信を育てること」が本来の目的です。

子どもが疲れている日、特別な予定がある日は臨機応変に変更してOK!

✅ 柔軟なルーチンの工夫:

- 「ノールーチンデー」を週1で設ける(思いきり自由に過ごせる日)

- 土日などは「おでかけバージョン」のスケジュールを作って変化を楽しむ

③ ルーチンを一緒に考える=主体性UP!🧠

親が一方的にルールを決めるのではなく、子どもが自分でルーチンを考える機会を作ると、

「自分で決めたことだからやってみよう」という前向きな姿勢が育ちます。

✅ 実践ポイント:

- 「朝の準備、どの順番にしたい?」と選択肢を与える会話を取り入れる

- 家族会議風にして「どういう流れがラク?」と話し合う

④ 視覚スケジュールで「見える化」🖼️

視覚スケジュール(絵カード・カレンダー・ポスターなど)は、

発達障害のある子どもにとって非常に効果的なツールです。

「次に何をすればいいか」が一目で分かることで、不安が軽減されます。

✅ 視覚的スケジュールの作り方:

- カラフルなポスターを使い、「朝の支度」「おやすみ前」などに分けて貼る

- スケジュールアプリや親子で作れるカレンダーもおすすめ

- 達成できたら「できたシール」を貼ることで進捗を可視化✨

- リビングなど家族みんなが見える場所に掲示する

📌 関連記事:

👉 発達障害の子どもが伸びる!行動介入の方法【家庭でできる実践ガイド】

6. 家庭療育にも使える!親子で楽しめるルーチン習慣

~視覚スケジュールやチェックリストと組み合わせて効果UP~

家庭で取り組めるルーチンには、発達障害のある子どもにとって安心感を与える効果があります。

しかも、親子で一緒に取り組めば、自然と楽しい時間になり、療育の一環にもなります😊

ここでは、「毎日続けやすく、子どもの成長をサポートするおすすめのルーチン」をご紹介します。

視覚スケジュールやチェックリストと組み合わせれば、さらに実行しやすくなります!

① 読書タイム📚|寝る前の15分でもOK

寝る前に親子で絵本を読む時間を習慣化することで、語彙力・想像力・情緒の安定が促されます。

- 短い絵本でもOK。「お話の世界に入る」時間を共有するだけで、心が落ち着きます。

- タイマーを使って「お話タイムあと10分ね」と視覚的に示すと、切り替えがスムーズに。

🔎 関連リンク:

📌 [あかちゃん絵本おすすめの絵本はこちら]

📌 [年齢別おすすめの絵本はこちら]

📌 [1歳児向け おすすめの絵本はこちら]

📌 [2歳児向け おすすめの絵本はこちら]

📌 [3歳児向け おすすめの絵本はこちら]

📌 [4歳児向け おすすめの絵本はこちら]

📌 [5歳児向け おすすめの絵本はこちら]

② 食事の準備&片付け 🍽️|家族で協力するルーチン

食前・食後の流れに「お手伝い」を取り入れると、責任感や協調性が自然と育ちます。

- お皿を並べる、フォークを人数分配るなど、簡単な役割を任せるだけでもOK。

- 「チェックリスト」で今日の担当を交代制にすると、やる気UP✨

③ おやつタイム☕|会話で心を育てるコミュニケーション習慣

忙しい日常の中でも、ゆったり話せる時間=親子の絆を深める時間になります。

- おやつを囲んで「今日うれしかったこと」を話すルールなどを作ってみては?

- スケジュールの中に「おしゃべりタイム」として取り入れるのも◎

④ 寝る前のリラックスルーチン🛁🧘

就寝前の「決まった流れ」があると、子どもは安心して入眠できます。

- ストレッチや深呼吸、音楽を聴くなど、静かな活動を取り入れて。

- 絵カードで「歯みがき → トイレ → ストレッチ → おやすみ」を見える化すると、切り替えがスムーズに。

7. ルーチンを作る時の注意点 ⚠️

~発達障害の子に合ったスケジュールづくりのコツ~

ルーチンはとても効果的ですが、やり方を間違えると逆にプレッシャーやストレスになってしまうこともあります。

ここでは、発達障害のある子どもが「前向きに取り組めるルーチン」にするためのポイントを2つ紹介します。

① 無理のないスケジュールを作る🕒

完璧なルーチンを目指すより、「続けられること」が大切です。

- チェックリストが多すぎると疲れてしまうこともあるので、まずは朝と夜の2~3ステップから始めましょう。

- 子どもの年齢や特性に合わせて、「できたらOK」くらいのゆるさも大切です。

✅ ポイント:

「今日は絵カード見て自分で準備できたね!」など、できたことを認めてあげる声かけも忘れずに。

② 成功体験を積み重ねる声かけ✨

ルーチンを「やらされるもの」にしないために、ポジティブな声かけやごほうびが有効です。

- 例えば、「チェックが全部できたらシールを1枚」など、ゲーム感覚ルーチンにすると継続しやすくなります🎮

- 達成したときは、「できたね!」「よく頑張ったね!」と感情を込めて褒めると、子どものやる気もUP!

8. よくある質問

発達障害の子どもにルーチンは必要ですか?

はい。安定した日常リズムは安心感を与え、ストレスを軽減し、生活スキルの向上にも役立ちます。

ルーチンを決める際に気をつけることは?

柔軟性を持たせることが大切。無理に守らせるのではなく、楽しめる工夫をしましょう。

子どもがルーチンを守れない時はどうすればいい?

無理に押し付けず、小さなステップから始めて成功体験を増やしましょう。

ルーチンはいつから始めるのが良いですか?

できるだけ早いうちから少しずつ取り入れると、習慣化しやすくなります。

視覚スケジュールはどのように作るべき?

絵や写真を使い、シンプルで分かりやすくするのがポイント。子どもと一緒に作るのもおすすめです。

ルーチンの中で一番重要な時間帯は?

朝と夜。朝の準備がスムーズにできると1日が快適に進み、夜のルーチンが整うと睡眠の質が向上します。

親が忙しくてもルーチンを続ける方法は?

事前に準備しやすいルーチンを組む。音声リマインダーやアプリを活用するのも効果的。

発達障害の子どもが新しいルーチンに慣れるまでの期間は?

個人差がありますが、1〜2週間ほど継続すると少しずつ定着し始めます。

ルーチンがマンネリ化しないようにするには?

ご褒美シールやゲーム要素を取り入れたり、時々変化を加えると楽しく続けられます。

ルーチンを守れない日があっても大丈夫?

もちろん大丈夫!時には「ノールーチンデー」を作り、リラックスする日も必要です。

まとめ

発達障害のある子どもにとって、ルーチンは「安心の道しるべ」です。

予測できる日常があることで、不安や混乱が減り、穏やかに過ごせる時間が増えていきます。

そして何より、親子で一緒にルーチンを楽しむことが、子どもの自己肯定感・自立・成長を育てる大きな一歩になります🍀

✨毎日のルーチンには、こんなメリットがたくさん!

- ✅ 自己管理能力の向上(自分で行動を進める力)

- ✅ 情緒の安定(感情コントロールの助けに)

- ✅ 家族の絆が深まる(一緒に楽しむことで信頼関係が強化)

「できることから」「少しずつ」で大丈夫です。

今日から家族みんなで、無理のない「安心ルーチン」を取り入れてみませんか?🌱

🔗 関連リンクまとめ

📌 子どものストレスを軽減するコツ

📌 家族時間を充実させるアイデア!子どもも楽しめる7つの遊び

📌 発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法

📌 子どもがルールを守れる!習慣化のコツと成功例4選

📌 【保存版】怒らない子育て|イライラを減らすアンガーマネジメント8選

📌 発達凸凹っ子も安心!親子で楽しむリラックス習慣とストレスケア

🔔 次回予告

次回は、「発達凸凹っ子も安心!親子で楽しむリラックス習慣」を紹介します!

忙しい毎日でもホッとひと息つける、親子でできるリラックスルーチンをご紹介します。

ぜひお楽しみに🌸