はじめに

こんにちは!🌸

吃音があって、うまく言葉が出てこない。

洋服のチクチクが気になって、なかなか着替えられない。

集団行動も苦手で、幼稚園での生活に不安がつきまとう――。

我が家の4歳の息子は、ASD(自閉スペクトラム症)と診断され、触覚過敏や吃音といった困りごとと向き合いながら、毎日を過ごしています。

今回は、そんな息子の1日のルーティンをもとに、家庭で実践している具体的な工夫や、少しずつ見えてきた成長の変化についてお伝えします。

「毎朝泣いていたのが、今では笑顔で登園できるように」

そんな小さな一歩の積み重ねが、きっと誰かのヒントになりますように。

発達障害のあるお子さんの子育てに悩んでいる方へ、少しでも参考になる情報をお届けできればうれしいです。😊✨

目次

- 息子の日常活動:外遊びと戦いごっこ

- 息子の成長の振り返り

- 息子の発達障害と特性

- 日常ルーティンとサポート

┗① 朝のスタート:安心感を育む「お決まりルーティン」

┗② 幼稚園での生活(9:00〜14:30)

┗③ 児童発達支援(16:00〜17:00)

┗④ 夕方〜就寝前:リラックスと安心のクールダウンタイム - 触覚過敏と吃音への具体的な対策

┗洋服の選び方と着替えの工夫

┗吃音への取り組み:言語トレーニングと家庭での工夫 - 親としてのサポートの大切さ

- まとめ

1. 息子の日常活動:外遊びと戦いごっこ

息子はスーパーマリオやアンパンマン、戦いごっこ、そして外遊びが大好きです✨

特にヒーローになりきって遊ぶ時間は、彼にとって最高のひととき。

体を使って思いっきり遊ぶことで、元気いっぱいに過ごしています🌟

また、絵本の読み聞かせやおしゃべりも、彼の楽しみの一つ。

絵本を読んであげると、目をキラキラさせながら真剣に聞いてくれるので、その時間がとても大切なコミュニケーションの場になっています📖💬

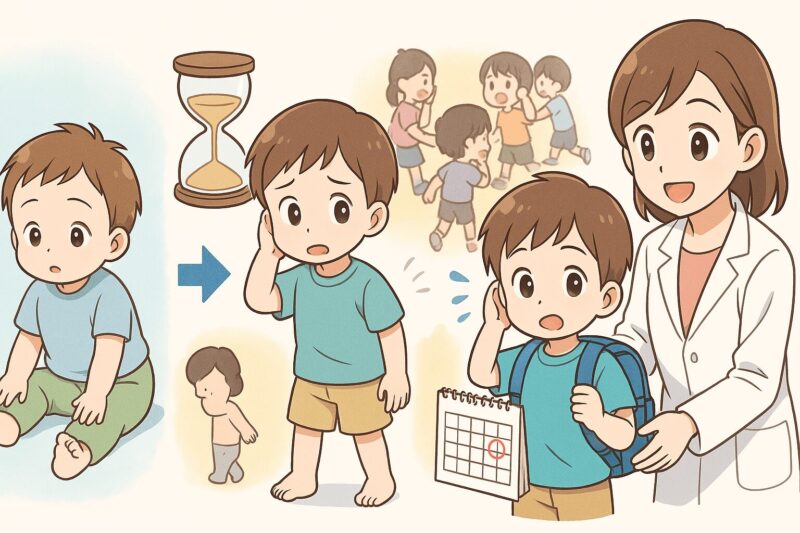

2. 息子の成長の振り返り

息子の発達を振り返ると、乳児期にはお座りやつかまり立ちに時間がかかり、成長には少し時間が必要でした⏳

幼児期に入ると、触覚過敏や集団行動の難しさが顕著になりました。

3歳児検診で療育を勧められ、市の療育に通い始めました📅

その後、発達検査を受け、現在は児童発達支援を受けながら、少しずつ生活リズムを整えています。

(息子が療育を始めた経緯については、[こちらの記事で詳しくご紹介しています👉🔗こちら])

3. 息子の発達障害と特性

発達障害を持つ子どもは、それぞれに異なる特性があり、成長過程でさまざまな挑戦に直面します💪

息子は自閉症スペクトラムと診断されており、特に触覚過敏や吃音に対して、日常生活で困難を感じることが多いです。

息子の場合、次のような特性が見られます🔍

触覚過敏:

洋服の縫い目が気になり、すぐに着替えたがることがよくあります👕。

泥や糊、スライムなどの感触が大嫌いで、遊びや日常生活でも苦手なことがあります。

吃音:

言葉が詰まったり、うまく言葉が出てこないことがあり、特に緊張したり急いだりすると話しにくそうにしています😔💬

コミュニケーションの難しさ:

友達との距離感や力加減がつかめず、時々トラブルになることもあります。

これらの特性に対して、どのようにサポートしているか、具体的な取り組みも次の記事でお話ししたいと思います😊✨

4. 日常ルーティンとサポート

① 【朝のスタート】安心感を育む「お決まりルーティン」

発達障害(ASD)と診断された4歳の息子にとって、「毎朝の決まった流れ」は安心の土台になっています。

朝は8時に起床し、「アンパンマン」「ドラえもん」や「おかあさんといっしょ」を観ながら朝食をとるのが日課です🍞📺。

テレビを見ながら過ごすことで気持ちが安定し、その日のスタートをスムーズに切れるようになってきました。

✔️ 起床~朝食までのポイント

- 寝起きのぐずり対策:

「無理に起こさず、先に電気とテレビだけつけておく」ことで、自分のタイミングで起きられるように。 - 吃音への配慮:

朝は吃音が出やすいため、【聞き返さずにうなずくだけ】でも本人は安心します。 - 声かけの工夫:

「今日はおにぎりにする?パンにする?どっちもOKだよ」

「今日は赤の服にする?青にする?どっちもOKだよ」と、選択肢のある声かけを意識しています。

② 【幼稚園での生活(9:00〜14:30)】 遊びと集団行動

平日は9時から14時半まで幼稚園に通っています。

幼稚園生活では、以下のような苦手さがあります。

❗️ 困りごとの一例

- 身支度に時間がかかる

- 姿勢を保つのが難しい

- 先生の話を聞いてから動くのが苦手

- 友達との距離感がつかみにくい

- 集団行動やダンスの振り付けが難しい

でも、外遊びが大好きな息子にとっては自由に体を動かす時間が癒しになっています。

苦手な活動も、先生と相談しながら「楽しめる形」を工夫してもらっています。

最近では、運動会のフォーメーションを少しずつ覚えられるようになってきて、息子なりの成長が見えています💪

③【児童発達支援(16:00〜17:00)】個別支援で“できる”を育てる

幼稚園後は、週に数回、児童発達支援施設に通っています。

ここでは、息子の特性に合わせたサポートが受けられます。

🔍 支援内容の一例

- ワーキングメモリー強化(覚えておく力)

- 自己制御のトレーニング

- 指先を使った微細運動

特に、「なにするの?→こうするよ!」という2ステップの指示に慣れることで、家庭内でもスムーズなやりとりが増えてきました。

関連記事

- 週1回の児童発達支援で息子に起きた変化と成長:親子で得た学びと経験

- 【児童発達支援の体験談】専門サポートで子どもの成長を促進!言語・身体両面での発達サポートとは

- 短時間集中型の児童発達支援施設での息子の成長:オーダーメイドカリキュラムの効果とは?

④【夕方〜就寝前】リラックスと安心のクールダウンタイム心を穏やかにする時間

夕方、帰宅後は息子の「好きなことタイム」。

戦いごっこやYouTubeでアニメを観る、テレビゲームをすることで心をリセットします🎮📱

ただし、アニメやゲームの時間が長くなりすぎないよう、時間を区切る声かけも大切にしています。

その後は、静かな活動へシフト。

絵本の読み聞かせやお絵描きでクールダウンし、就寝前の「ぎゅータイム」で安心感を与えています💖

✅ 声かけ例:「明日も幼稚園あるね。今日もがんばったね。」

平日のスケジュールとメリハリ特性に合わせた日程調整

息子の日常は、メリハリを大切にしています⏰

- 幼稚園と児童発達支援の活動をバランスよく組み合わせる:

彼の体力や精神面に配慮し、無理のない範囲で活動を進めています。 - 特性に合わせた柔軟なスケジュール:

疲れやすい日は児童発達支援のみの日を設定し、無理なく活動を続けるようにしています🎯

これらの調整が、息子の日常をスムーズにするカギとなっています🔑

日常の課題と今後の取り組み

夕方になるとエネルギーが高まり、寝つきが遅くなるのが現在の課題です。

これは発達障害のある子どもに多いパターンで、日中の刺激をうまく消化できずに夜を迎えてしまうことが一因です。

そのため、リラックス効果の高い活動を取り入れたり、就寝前のルーティンを見直すことで、よりスムーズな夜のリズムを作ることを目指しています。

- 課題:夕方になるとテンションが高くなりすぎてしまう

対策:落ち着いた活動(お絵かきや静かな遊び)を取り入れる🎨

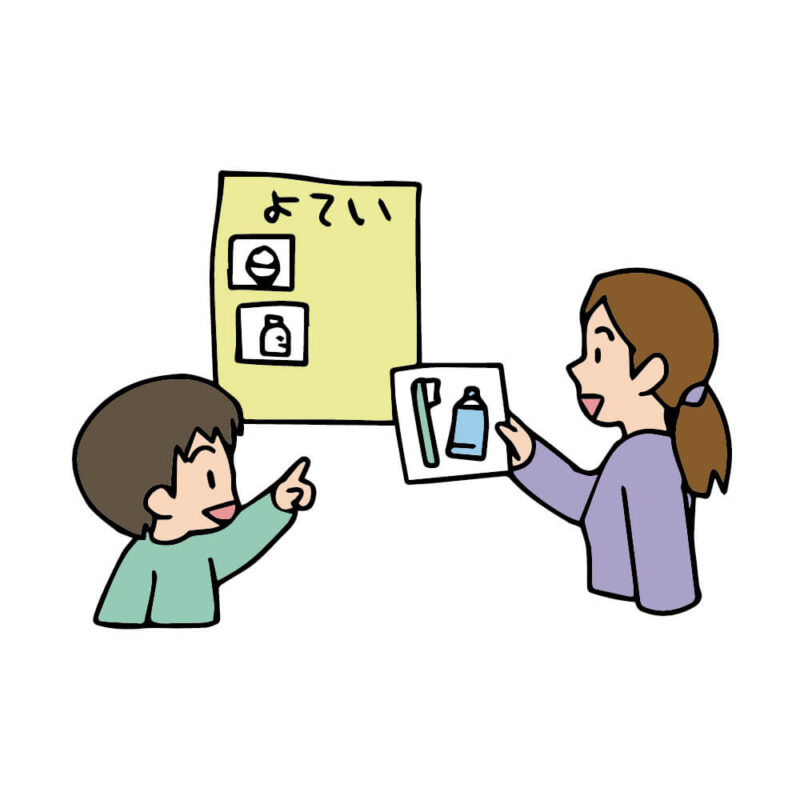

- 課題:着替えや片付けに時間がかかる

対策:視覚的な手順カードを使い、行動の流れをわかりやすくする📋

これらの取り組みを通じて、少しでもスムーズな日常が送れるように工夫しています😊

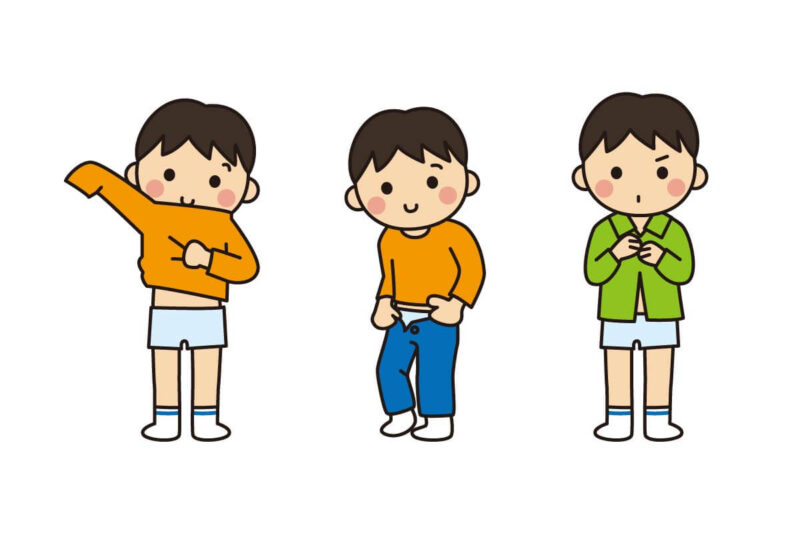

5. 触覚過敏と吃音への具体的な対策:子どもへの優しいサポート方法

洋服の選び方 - 触覚過敏を持つ子どものための工夫

息子の触覚過敏に対して、日々の生活の中で以下のような対策を取り入れています👕✨

- シームレスな衣類を選ぶ:

縫い目が気になるため、シームレスの洋服を選んで快適さを確保。 - 柔らかいコットン素材を使用:

肌触りが良い柔らかい素材で、快適な着心地を提供。 - 常に予備の洋服を準備する:

外出時に洋服が汚れたり不快に感じた場合、すぐに着替えられるように予備を持参。

これらの対策を講じることで、息子が少しでも快適に過ごせるようにサポートしています🌈

関連記事

- 子どもの肌に優しい洋服ブランドベスト5と発達特性のある子ども向けの洋服選びガイド

- 感覚過敏を持つ子どものための工夫とサポート:安心して過ごせる環境作り

- 愛着形成と感覚統合を育むスキンシップの効果と実践法

- 感覚統合とは?子どもの成長を促すアプローチと家庭でできるサポート

言語トレーニング 吃音への取り組み

月に2~3回、幼稚園の後に言語トレーニングの病院に通い、言語聴覚士さんと一緒にワンツーマンのトレーニングを行っています🗣

特に吃音や発音の構音トレーニングを行い、息子の言葉の発達をサポートしています💬

これらのトレーニングを通じて、息子は少しずつ自信をつけ、言葉の壁を越える力を養っています💪

関連記事

- 吃音症の子供に親ができること:理解とサポート方法を解説

- 吃音の改善トレーニング:親子で楽しくできる具体的な方法と遊び方

- 吃音の改善にも効果的!療育でおすすめの絵本『だるまさんが』シリーズの魅力と活用法

- 吃音症について描かれたドラマ、映画、アニメ:理解と共感を深める作品たち

- 【発語を促す】子どもが楽しく話せる『くちのまね』遊びの具体例とコツ

- 発語が遅い子どもに必要な初期ステップ:動作模倣から始める発語練習

- 子どもの語彙力を伸ばす!コミュニケーション力を高める5つの具体策

- 発語と口腔機能を鍛える体操「パタカラ体操」と「あえうべ体操」

- 子どもの語彙力を伸ばす5つのポイント|日常生活でできる工夫とおすすめ絵本

言葉の発達サポート吃音への具体的な工夫と取り組み

息子の吃音に対しては、以下のような工夫を取り入れています。

- リラックスして話せる環境づくり

家では息子が安心して話せるよう、焦らせず温かく見守る姿勢を心がけています💖

無理に言葉を直したり指摘したりするのではなく、「聞いてるよ」と伝えることで、自然な会話を促しています。 - ゆっくり話す練習

家族全員でゆっくり話す癖をつけ、急がなくても大丈夫というメッセージを伝えています📢

息子のペースに合わせて会話することで、話すことへのプレッシャーを減らしています😊 - 非言語的コミュニケーションの活用

言葉だけに頼らず、ジェスチャーやイラストカードを使って意思疎通を図ることも大切です✋

例えば、行きたい場所や気持ちを絵で表すことで、言葉に頼らないコミュニケーションが可能になります。

また、息子が描いた絵について「これ、どんなお話かな?」と尋ねると、彼なりに言葉を選んで答えてくれることもあります✨ - 吃音専門のアプローチ:言語トレーニングの実践法

言語トレーニングで学んだ方法を、日常生活でも少しずつ取り入れています🔄

深呼吸で言葉の出だしを整える練習:

息子が言葉を話す際、深呼吸をしてリラックスした状態で話せるように練習しています🧘♂️

短いフレーズで区切る話し方:

言葉が詰まるのを防ぐために、短いフレーズで区切って話す練習をしています。

これらのアプローチを取り入れることで、息子は少しずつ言葉をスムーズに出せるようになっています💪

6. 親としてのサポートの大切さ日常ルーティンが“育ち”の土台になる

子どもの成長をサポートする中で、私自身も親として成長しています👩👦

育児の悩みや試行錯誤は尽きませんが、療育や支援機関の力を借りながら、彼にとって最適な環境を整えることが家族の目標です💖

吃音や触覚過敏といった特性がある息子にとって、「見通しが立つ毎日」は安心と成長のカギです。

少しずつ自分の力で動けるようになったのは、家庭のルーティンとサポートの積み重ねがあったからこそ。

発達障害のあるお子さんと向き合っているご家庭にとって、この記事が少しでもヒントになればうれしいです🌷

7. まとめ発達障害のある子どもの日常をより良いものに

息子が少しずつ「自分の力で動けるようになってきた」のは、毎日のルーティンを丁寧に整えてきたからこそだと感じています。🌱

吃音も触覚過敏も、その子の特性を理解し、無理なく付き合える方法を見つけていくことで、親子ともにずっと楽になります。

日々の小さな工夫や関わりの積み重ねが、お子さんの成長につながっていきます。

発達障害のあるお子さんと向き合うすべてのご家庭にとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。💖

次回予告

次回は、「【保存版】発達障害・感覚過敏の子どもが快適に過ごすための家庭でできる工夫集」です。

ぜひお楽しみに!😊