はじめに

「ASDの子どもに合う療育を探しているあなたへ──」

育てにくさを感じながらも、「この子に合う療育って、どれだろう…?」と悩んでいませんか?

特にASD(自閉スペクトラム症)のお子さんには、ABA・TEACCH・感覚統合療法など、さまざまな支援法があります。

👀 でも、それぞれの違いや家庭での取り入れ方って、意外と分かりづらいもの。

我が家でも「ABAって厳しい?」「TEACCHって誰向け?」と迷いながら模索してきました。

この記事では、次のような疑問にお答えします👇

- ✅ ABA・TEACCH・感覚統合療法の特徴と違い

- ✅ お子さんの特性に合った療育の選び方

- ✅ 家庭でできる簡単な実践例や工夫

📌 さらに、「どの支援がうちの子に合うのか」「家庭療育でも本当に効果があるのか?」といった悩みに寄り添いながら、実体験をもとに詳しくご紹介します。

目次

- 【ASDの療育とは?特徴と目的・代表的な支援法をわかりやすく解説】

- 【療育はいつから始める?ベストな時期と焦らないポイント】

- 【TEACCHプログラムとは?視覚支援で安心感を育む療育法】

- 【ABAとは?行動を育てる療育法と家庭でできる実践例】

- 感覚統合療法とは?|感覚過敏・鈍感にアプローチする支援法🎨

- SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは?|人との関わりを学ぶ支援法

- 音楽療法とは?|感情表現とリラックスを促すやさしい支援法

- PECSとは?|言葉の代わりに気持ちを伝える絵カード療法

- 太田ステージ・太田プログラムとは?|発達段階に合わせた療育アプローチ

- ABAとTEACCHどっちが合う?|特性別に見る選び方ガイド

- 療育のメリット・デメリットとは?|経験から学ぶ判断ポイント

- 成功事例・失敗事例(経験談あり)

- 家庭でできる療育の実践例

- 療育を続けるコツとモチベーション維持の方法|「続けられる工夫」でラクに

- 療育に関するよくある誤解とその真実|不安を解消しよう

- 自治体の支援を活用する方法|費用や制度もサポートに

- よくある質問

- まとめ

1. 【ASDの療育とは?特徴と目的・代表的な支援法をわかりやすく解説】

ASD(自閉スペクトラム症)の療育とは、「その子の特性に合わせた支援や学びのサポート」です。

日常生活や社会性に課題を抱えるASDの子どもが、安心して過ごし、自立を目指せるようにトレーニングや環境調整を行います。

🌱代表的な療育方法には…

- ABA(応用行動分析)

- TEACCH(構造化支援)

- 感覚統合療法

などがあり、それぞれ支援の目的やアプローチが異なります。

👀「どの療育方法が合うの?」「いつ始めるべき?」と悩む方も多いですが、

子どもの特性や発達段階に合わせた柔軟な対応が大切です。

👉関連記事:

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

発達障害の種類と特徴を解説|ASD・ADHDなど6タイプ別のサポート法

2. 【療育はいつから始める?ベストな時期と焦らないポイント】⏰

療育は「早ければ早いほど効果的」と言われますが、焦らず子どもの状態を見ながら進めることが大切です。

📝開始の目安としては…

- 3歳児健診をきっかけに指摘されるケースが多い

- 医師や専門機関のアセスメントを通じて療育の方向性が見えてくる

- 早期療育のメリットと、焦らないことの重要性

💡早期療育のメリット

- 言葉やコミュニケーション力の向上

- 生活スキルの定着

- 親が「子どもへの関わり方」を学べる

😌ただし、「周囲が始めているから」と焦る必要はありません。

その子のタイミングに合わせて、無理なく始めることが継続のカギです。

✅ 体験談(我が家の場合)

3歳児健診で言葉の遅れを指摘され、療育を勧められました。

最初は戸惑いましたが、専門機関に相談し、週1回の通所をスタート。

数ヶ月後には少しずつ言葉が増え、笑顔が増える日も。

「始めてよかった」と感じています。

👉関連記事:

【体験談あり】発達障害の兆候とは?3歳前に気づくサインと早期支援の大切さ

療育プログラムとは?1日の流れと成長サポートのコツ

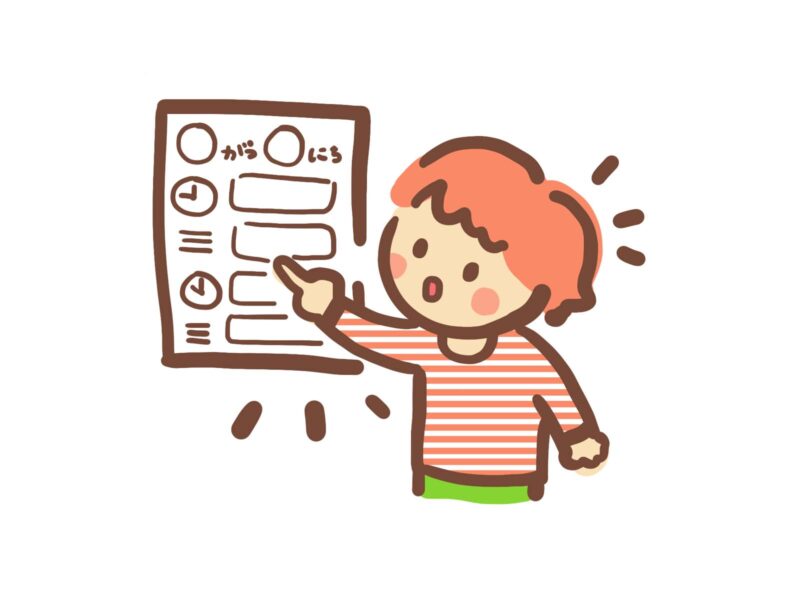

3. 【TEACCHプログラムとは?視覚支援で安心感を育む療育法】

TEACCHプログラムとは、ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんに「見てわかる」安心感を与える、構造化された支援方法です。

環境を整え、子どもが見通しを持てるように工夫することで、混乱や不安を減らし、自立をサポートします。

🧩 TEACCHの特徴(3つの柱)

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 🎨 視覚的支援 | スケジュール表やピクトグラムで予定やルールを「見える化」 |

| 🧠 個別化 | 発達段階や特性に合わせて支援内容を調整 |

| 🏠 構造化 | 作業・生活スペースを明確にし、「ここでは何をするのか」を分かりやすく |

特徴

- 視覚的支援:

スケジュール表やピクトグラムを活用して、見通しを持たせる。

- 個別化:

子どもの発達段階に応じたプログラムを設計。

- 構造化:

環境を整え、ルールを明確にすることで安心感を提供。

💡 家庭での実践例

💡 家庭での実践例

- 朝の準備や帰宅後の流れを「視覚スケジュール」で可視化👀

例:イラストや写真を貼ったスケジュールカード

- 作業スペースを明確にする(学習・遊びの場所を区別)

➡ 見通しがつくことで、落ち着いて行動しやすくなります。

👉関連記事:【実例あり】発達障害の子どもが安心する朝のルーチン|視覚スケジュール&習慣化のコツ

4. 【ABAとは?行動を育てる療育法と家庭でできる実践例】

ABA(応用行動分析)とは、「できた!」を積み重ねて、子どもの行動を肯定的に育てる支援法です。

行動の原因と結果を分析し、望ましい行動を増やし、不適切な行動を減らすアプローチを取ります。

🔍 ABAの特徴まとめ

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 🎉 肯定的強化 | 褒めたりごほうびを使い、「できた!」を実感させる |

| 🪜 スモールステップ | 小さな成功体験を重ねることで自信とスキルを育てる |

| 📈 データ分析 | 行動の記録をとり、効果的な方法を検証していく |

- 肯定的な強化:

できたことを褒めて行動を定着させる。

- スモールステップ:

小さな成功体験を積み重ねてスキルを伸ばす。

- データ分析:

行動の記録を取り、最適な支援方法を見つける。

👪 家庭での実践例

- 「おもちゃを片付けたね、えらいね!」など、行動を具体的に褒める

- 成功時にはごほうび(例:好きなシール、おやつ)を渡す

- 繰り返すことで「またやってみよう」という意欲が育ちます🌟

👉関連記事:発達障害の子どもが伸びる!行動介入の方法【家庭でできる実践ガイド】

✅ABAとTEACCHの違いを比較|うちの子にはどっちが合う?🤔

ABAとTEACCHは、どちらもASD(自閉スペクトラム症)の子どもを支える有効な療育方法ですが、アプローチや目的は異なります。

違いを理解することで、お子さんに合った支援方法を選びやすくなります。

🔍ABAとTEACCHの違いをわかりやすく比較✨

| 比較項目 | ABA(応用行動分析) | TEACCH(構造化支援) |

|---|---|---|

| 🧠 支援の考え方 | 行動の変化を促す | 環境を整え、安心できる流れをつくる |

| 🎯 目的 | 望ましい行動を増やす | 自立を助ける「見える化」 |

| 🛠 アプローチ方法 | 強化・ごほうび・データ分析 | スケジュール・構造化・視覚支援 |

| 🏡 家庭での取り入れ | スタンプ・ごほうび/成功体験の積み重ね | 視覚カード・予定表・安心できる環境づくり |

👉 関連記事:

【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

🧑🏫我が家の実践例|ABAとTEACCHを組み合わせた支援法🧩

ABAの「強化」と、TEACCHの「視覚支援」を組み合わせたことで、息子にぴったりの支援が見つかりました。

📌 エピソード:おもちゃの貸し借りの練習

- 最初は「貸したくない!」と大泣き😣

- 📷 視覚カードで「順番が来たら戻ってくる」ことを見せながら説明

- 上手に貸せたときは「できたね!」とスタンプで強化💮

✨ すると「また貸してみる!」と意欲的に行動するように。

このように、視覚カード(TEACCH的支援)をABAの強化法と組み合わせることで、より効果が高まりました。

視覚支援はTEACCHだけでなく、ABAの補助ツールとしても活用できるのです。

📝 まとめると…

| 支援法 | 我が家の取り入れ方 |

|---|---|

| ✅ ABA | スモールステップで成功体験→スタンプ・ごほうびで強化 |

| ✅ TEACCH | 視覚カードや予定表で「先が見える」安心感を提供 |

👉 関連記事:

【体験談あり】感情カードで子どもの気持ちを育てる方法と効果

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

✨まとめ|ABAとTEACCH、どちらも活かすことができる!🌱

- TEACCH=安心できる環境づくり・見通しのある生活

- ABA=行動を育てるための工夫と強化

- 💡 組み合わせることで、子どもに寄り添った柔軟な支援が実現できます!

5. 感覚統合療法とは?|感覚過敏・鈍感にアプローチする支援法🎨

感覚の過敏さ・鈍感さがあるASDの子どもに対して、感覚統合療法は「遊び」を通じて感覚のバランスを整える効果があります。

🌈 感覚統合療法の特徴

- 五感を適切に刺激する:

触覚、視覚、聴覚のバランスを整える。 - 楽しく取り組める:

遊びながら感覚を調整する。 - 身体の使い方を学ぶ:

バランス感覚や粗大運動を育む。運動機能を高める。

🏡家庭でできる!感覚統合の実践例

- トランポリンやブランコで「揺れ」の感覚を刺激

- 粘土・スライム・砂遊びで触覚の幅を広げる

└※触覚過敏の子は「少しずつ」「無理なく」がポイント! - ノイズキャンセリングヘッドホンで音の刺激(聴覚刺激)を調整

👉 関連記事:

感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法

【保存版】発達障害・感覚過敏の子どもが快適に過ごすための家庭でできる工夫集

家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育法

🧒経験談|触覚過敏の息子に「ディーププレッシャー」が効果的だった話🌿

触覚過敏が強かった息子には、お風呂上がりにふわふわのバスタオルで全身を優しく包む「ディーププレッシャー」がとても効果的でした✨

体を優しく包むと、とても安心した様子でリラックスできるように。

また、最初は「ベタベタするのイヤ!」と拒否していた粘土遊びも、ほんの数分ずつ、短時間から取り入れていくことで徐々に慣れてきました。

🌱「ちょっとだけなら触れるかも…?」と本人の気持ちが変化し、次第に苦手だった泥遊びにも挑戦できるように。

少しずつ、「触れるのが気持ちいい」と感じられる場面も増えました。

📌 ポイントは「無理をさせず、少しずつ」

子どものペースに合わせて続けることで、「苦手」が「ちょっとできる」に変わる瞬間が見えてきます。

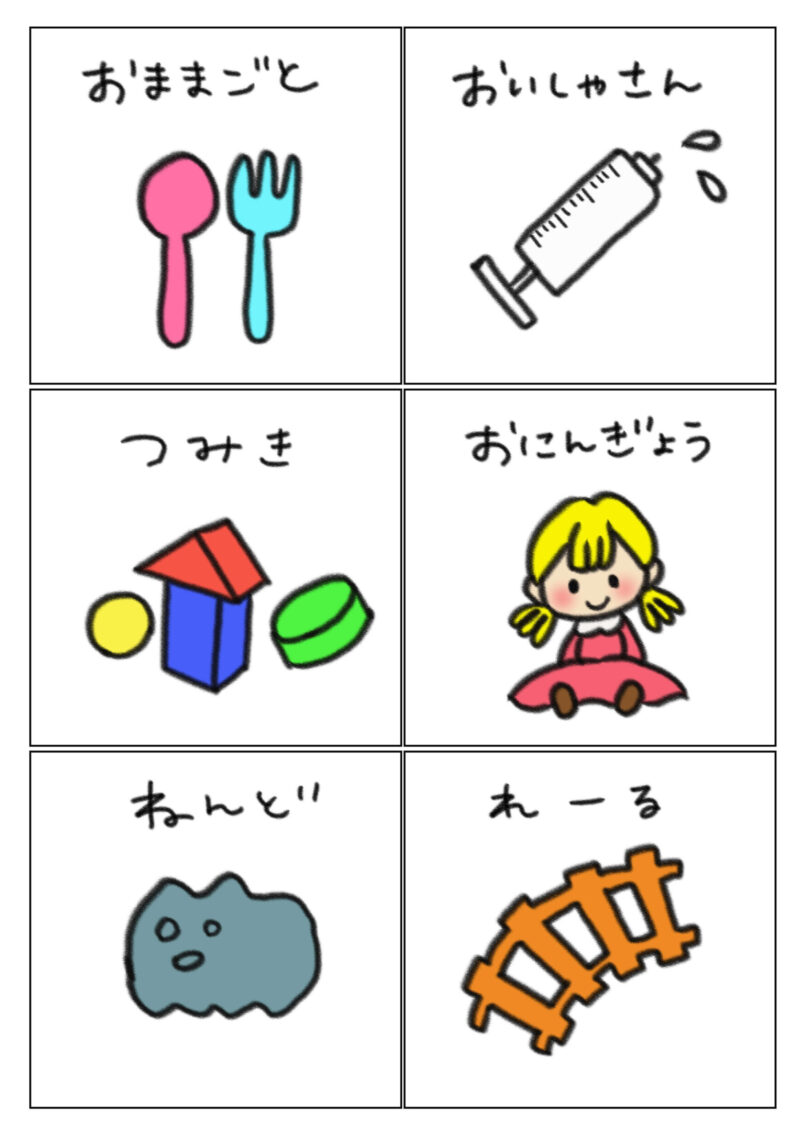

6. SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは?|人との関わりを学ぶ支援法🗣️🤝

SSTは、ASDの子どもが社会性を育むために行うトレーニングです。

「挨拶」「順番」「気持ちの伝え方」など、日常に欠かせないコミュニケーションスキルを学びます。

👥SSTの特徴

- コミュニケーションの基礎を学ぶ

(例:挨拶の仕方、順番を守る) - 基本的なやりとりを学ぶ

└例:「ありがとう」「ごめんね」「○○していい?」

- ロールプレイで実践練習

(例:お店ごっこ、病院ごっこなど)

- グループ活動で練習

(例:簡単なゲームや協力遊び)

🏡家庭でできる!SSTの実践例

- ぬいぐるみや人形で会話ごっこ(ごっこ遊び形式)

- 絵カードを使って「どうしたらいい?」を一緒に考える

- 家族内でロールプレイ(例:「スーパーの店員さんごっこ」)

👉 関連記事:

発達障害の子どもを支える!療育と家庭でできるサポート実践例

発達障害の子どもの行動に隠れた理由とは?親が知るべき対応法と支援のコツ【体験談あり】

発達障害の子が集団生活に馴染む5つの支援策!幼稚園・学校でできる対応

📝まとめ|SSTは「生きる力」を育てる療育法

- 人と関わる経験が苦手な子にこそおすすめ

- 日常生活で繰り返し練習できる「遊び」や「声かけ」がカギ

- 家庭の中でもできるSSTで、子どもの社会性を自然に育てましょう🌱

7. 音楽療法とは?|感情表現とリラックスを促すやさしい支援法🎵😌

音楽療法は、発達障害のある子どもが「ことば」や「気持ち」を自然に表現する手助けになります。

歌やリズムやメロディを通じて、楽しみながら感情表現や言葉の力を育てる療育です🎶

子どもが「楽しい」と感じる活動の中で、自然と「成長」や「情緒の安定」につながるのが魅力です。

🎼音楽療法の特徴

| 特徴カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 💬 言葉の発達 | 歌を通じて語彙や発話のきっかけを増やす |

| 😊 感情表現の促進 | リズムや音で気持ちを表現しやすくなる |

| 🌿 ストレス軽減 | 好きな音楽で安心感が得られ、緊張を和らげる |

🏡家庭でできる音楽療法の工夫

- 🎤お子さんの好きな音楽を一緒に歌う

- 👏 リズム遊びを取り入れる(手拍子、タンバリン)

- 🎧「今の気持ちに合う音楽ある?」と問いかけて感情を言語化する

👉 関連記事:

発達をサポート!簡単&楽しいリトミック遊び10選【おうちでOK】

モンテッソーリ・リトミックも!幼児期におすすめの家庭学習法5選

【幼児向け】家庭でできるリトミック知育アイデア10選

まとめ|音楽療法は「心と言葉を育てる」やさしいアプローチ🎼

音楽療法は、

🎵 楽しさを通じて感情を表現する力を育て

🗣️ 言葉の発達や人との関わりを自然にサポート

してくれる、やさしい療育法です。

8. PECSとは?|言葉の代わりに気持ちを伝える絵カード療法🖼️

PECS(絵カード交換式コミュニケーション)は、「話す」のが難しい子どもが、自分の気持ちや要求を伝える手段になります。

視覚的にわかりやすいため、ASDや言語発達の遅れがあるお子さんにも有効です。

🧩PECSの特徴

| 特徴カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 👁️ 視覚的支援 | 絵カードを見て選ぶことで、意思表示しやすくなる |

| 🔤 スモールステップ | 「おやつ」など単語カードからスタートし、徐々に応用へ |

| 💬 コミュニケーション支援 | 会話のきっかけを増やし、やりとりの基本を学べる |

家庭での実践例

- 「おやつ」「トイレ」「遊ぶ」など基本カードを準備

- 子どもの目に入りやすい場所に並べて配置

- 言葉と一緒に使い、徐々に発話を促す

- 子どもがカードを渡したら、言葉も添えて返す(例:「おやつね、どうぞ!」)

👉 関連記事:

発達が気になる子どもの身支度サポート!視覚支援と遊びで楽しく解決

💗【体験談あり】感情カードで子どもの気持ちを育てる方法と効果

発語が遅い子におすすめの発語練習!動作模倣で言葉を引き出す方法

発語がゆっくりでも大丈夫|1歳からの絵本おすすめ10選&言葉の引き出し方

子どもの語彙力を増やす!5つの工夫とおすすめ絵本

【発語の遅れが気になる方へ】子どもが話しやすくなる『くちのまね』遊びのコツ

✨まとめ|PECSは「伝える力」を育む療育

- PECSは、話すことが難しい子の「伝えたい気持ち」を叶えるツール🗣️

お子さんの特性に合わせて、遊びの中に療育を自然に取り入れることがポイントです🌸

家庭でもできる工夫から、少しずつ「伝えられた!」という自信を育てていきましょう。

9. 太田ステージ・太田プログラムとは?|発達段階に合わせた療育アプローチ🔍

太田ステージ・太田プログラムは、お子さんの発達段階(視覚・認知・言語)に合わせて個別支援を行う実践的な療育法です。

「何ができるか」ではなく、「今どのステージにいるか」に着目して、無理のない成長を支えます。

📊太田プログラムの特徴

| 支援内容分類 | 内容 |

|---|---|

| 🧠 発達段階に応じた支援 | 視覚・認知・言語のステップに沿ったサポート |

| 🧺 生活スキル向上 | 食事・着替え・トイレ・会話などの日常スキルを丁寧に支援 |

| 👥 社会性の土台づくり | 他者とのやり取りや集団生活に向けた練習(例:順番を待つ、交代など) |

🏡家庭での実践例

- お子さんの今の「発達ステージ」を知る(専門家のアセスメントが効果的)

- ステージに合った遊び・学習・声かけを取り入れる

- 「できたね!」を毎日増やす、小さな成功体験の積み重ね

👉 関連記事:

太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介

模倣行動の発達段階|子どもの『まねっこ』が遅いときの対策と年齢別特徴

10. ABAとTEACCHどっちが合う?|特性別に見る選び方ガイド🤔✨

ABAとTEACCHはどちらも有効なASD支援法ですが、アプローチや適性が異なります。

お子さんの性格・特性に合わせて選ぶことが重要です。

ABA(応用行動分析)の特徴

✅ 行動の分析と強化を用いたトレーニング

✅ 目標を細かく設定し、成功体験を積ませる

✅ 短期的に成果が出やすい

TEACCHプログラムの特徴

✅ 環境を整え、視覚的サポートを活用する

✅ 個々のペースを尊重し、ストレスを軽減する

✅ 長期的な発達を促す

⚖️ABAとTEACCHの違い比較

📌 どちらを選ぶ?

- ABAが向いている子:

明確な指示に従いやすい子、特定の行動の修正をしたい子 - TEACCHが向いている子:

環境の変化に敏感な子、視覚的なサポートが必要な子

| 比較項目 | ABA(応用行動分析) | TEACCH(構造化支援) |

|---|---|---|

| 🎯 目的 | 行動変容・スキル習得 | 自立支援・安心できる環境づくり |

| 🔍 支援手法 | 強化・ごほうび・データ記録 | スケジュール化・視覚的支援・環境の構造化 |

| 🧒 向いている子 | 指示に従える・具体的な行動目標がある子 | 視覚優位・環境の変化に敏感な子 |

| 📈 効果の特徴 | 短期的に変化が見えやすい | 長期的な安定と成長を支える |

✅経験談|視覚処理が苦手でも、TEACCHが効果的だった話

ASDの子は視覚優位であることが多いと言われますが、発達検査で「視覚処理が苦手」と言われた息子。

視覚カードやスケジュール表は向いていないかも…と思いましたが、TEACCHの「安心できる環境づくり」は息子にピッタリでした。

初めは戸惑っていたものの、決まった場所で準備する・イラストで順番を示すなどの工夫により、落ち着いて行動に移せるように。

療育法は、実際に試しながら、その子に合ったアプローチを柔軟に取り入れることが大切だと感じました。

👉 関連記事:

【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

発達障害の子どもが伸びる!行動介入の方法【家庭でできる実践ガイド】

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育法

✨まとめ|「正解」はひとつじゃない、子どもに合う支援を見つけよう

- ABAは行動の変化にフォーカスした短期的アプローチ🧠

- TEACCHは環境づくりを通して、子どもの安心と自立を育む支援🏠

両方を試してみたり、組み合わせたりする中で「うちの子に合うやり方」が見つかることもあります😊

焦らず、じっくりとお子さんのペースに寄り添っていきましょう🌸

11. 療育のメリット・デメリットとは?|経験から学ぶ判断ポイント🔍✨

療育には多くのメリットがありますが、デメリットもゼロではありません。

始める前に両面を知っておくことで、後悔しない選択につながります。

✅ 療育のメリット

- 🧠 発達を後押しできる

→ 早期から適切な支援を受けることで、成長の土台を整えやすい - 🌱 自己肯定感を育てる

→ 成功体験を積み重ねることで「できた!」が増える - 👨👩👦 親も子の特性を理解しやすくなる

→ 家庭での関わり方にも変化が生まれる

⚠ 療育のデメリット

- ⏳ 開始まで時間がかかることも

→ 相談から開始までに数か月待つケースも

📌 我が家では、相談から実施までに約5か月かかりました… - 🚗 送迎や費用など、親の負担が増える

→ きょうだい育児との両立には工夫が必要(助成制度の活用を) - 😣 子どもに合わないこともある

→ 療育の方法や環境によってはストレスになることも。

「合わない」と感じたら、調整や見直しをためらわずに。 - 👀 周囲の偏見が気になることも

→ 幼稚園などで「できない子」と見られる場面もあり、母としてつらく感じたことも…。

でも「必要な支援をしている」と、自分を信じる気持ちが大切だと学びました。

👉 関連記事:

【体験談】発達障害の兆候と3歳児検診が転機となった療育への一歩

療育は必要?始める前の不安と決断のリアル体験談

児童発達支援って必要?悩んだ末に決断した理由と助成制度のリアル体験

【体験談】療育の効果を実感したのはいつ?1年4か月のリアルな変化

【療育のデメリット7選】通って感じた親の悩みと解決策|体験談あり

12. 療育の成功事例・失敗事例|実体験から見えてくること💡

✅ 成功事例|「やってよかった」と思えたこと

- 👦 ABAを年少から導入

→ 年中になる頃には、指示がスムーズに通るようになり、会話のやりとりも少しずつ増えました。 - 🎒 TEACCHを取り入れたことで登園しぶりが軽減

→ 朝の支度の流れを見える化しただけで、「あと少しで幼稚園だね」と前向きに動ける日が増えました。 - 🧸 視覚スケジュールを導入し、切り替えのパニックが激減!

→ 「終わったらこれをするよ」と先の見通しがあるだけで、子ども自身も落ち着いて行動できるように。

🔄 難しかった事例|「これは合わなかったかも…」と思ったこと

- 🧠 ABAの細かい指示がストレスに

→ 正解を求めすぎて、反発や不安定さが出てしまいました。

今はペースを落として「できたね!」を大切にしています。 - 👨👩👧👧 大人数の集団療育に入れたものの、情緒が不安定に…

→ 環境が合わなかったようで、通う頻度を減らしつつも、楽しめる工夫について療育先と相談。

合わなければ無理に続けず、「楽しく通える療育」を探すことが大切かも⁉ - 👥 親子参加型のグループ療育で、他の子と比べてしまい…親のメンタルが落ち込んだことも

→ 「比べない」「その子のペースを信じる」マインドセットを持つよう心がけています。

自分にもやさしく🍀 - 📺 療育の様子を動画で確認→逆に落ち込むことも

→ 「できてないところばかり気になる…」と感じたら、あえて動画は見ない選択もOK!

半年に一度くらい、客観的に成長を見るくらいで十分かもしれません。 - 🧩 TEACCHを後から導入して安定した例も

→ 環境を整えてあげるだけで、急に穏やかに過ごせるように。

合う方法を探すって本当に大事ですね。

✨まとめ|「合う療育」を見つけることが一番の近道

- 🧭 「この方法が絶対」ではなく、「うちの子に合ってるか」で考える

- 🔄 合わないと感じたら、思い切って切り替えるのも◎

- 🤝 無理のない範囲で、子どもも親も笑顔で続けられる方法を探しましょう

👉 関連記事:

発達障害の子どもを支える!療育と家庭でできるサポート実践例

【発達障害の子向け】家庭でできる療育遊び6選|創造力・感情コントロールを育てる

家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育法

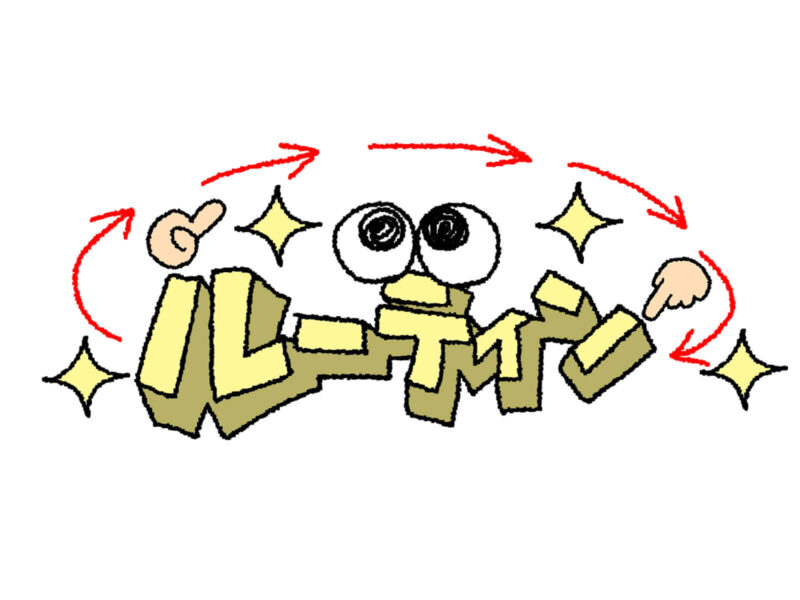

13. 家庭でできる療育の実践例|日常に取り入れやすいアイデア集

療育は、専門家に任せるだけでなく、家庭でも小さな工夫から始められます。

「何から取り入れればいい?」「効果があるの?」と不安に感じる方も多いですが、日常の中に無理なく組み込めば、子どもにとって安心できる環境が整いやすくなります😊

👨👩👧 家庭で取り入れやすい療育の工夫例

| 実践例 | 療育の考え方 | ねらい |

|---|---|---|

| ✅ 「できたね!」と声かけ | ABAの強化理論 | 行動の定着・自己肯定感UP |

| ✅ 朝の準備カードを貼る | TEACCHの視覚支援 | 生活の見通しを持たせる |

| ✅ 短い指示+手順カード | 太田プログラム応用 | 指示理解・生活スキルの強化 |

| ✅ 「おやつ」「トイレ」カード | PECS活用 | 自発的な意思表示を促す |

👀 Point:「家庭でできる」といっても完璧を目指さず、できそうなことから1つずつでOK!

日常の中で繰り返されるルーティンの中に支援要素を溶け込ませることで、親も子もラクに続けられます。

👉 関連記事:

発達障害(ASD)の息子(4歳)のルーティン|吃音・触覚過敏への家庭での工夫

【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

【実例あり】発達障害の子どもが安心する朝のルーチン|視覚スケジュール&習慣化のコツ

14. 療育を続けるコツとモチベーション維持の方法|「続けられる工夫」でラクに😊

療育は「続けてこそ意味がある」といわれますが、成果が見えづらいとつい落ち込みやすいものです。

親が疲れ切ってしまう前に、モチベーションを保つ工夫を取り入れていきましょう🌼

🔑 続けるコツは「がんばりすぎない」こと

| コツ・工夫 | 内容 |

|---|---|

| ✍️ 記録をつける | 成長や変化をメモしておくと「できた!」に気づける |

| 💬 専門家と話す | モヤモヤや不安をアウトプットするだけで気持ちが軽くなる |

| 🎯 目標を小さく設定 | 「週1回できたらOK!」など達成感を得やすく |

| 💤 休むことも支援 | 疲れたら一旦おやすみしても大丈夫。親のメンタルも大切 |

🌟「続けられない…」と感じたときは?|立ち止まるのも一つのステップ

「もう無理かも…」「全然うまくいかない」と思ったら、それは「やり方を見直すサイン」かもしれません。

うまくいっているように見えても、親子の負担が大きすぎれば長続きしないこともあります。

💡 「成果が出ているかどうか」だけでなく、「続けられるかどうか」もとても大事な視点。

無理せず、心地よく続けられることこそが、子どもの成長を支える一歩です。

👉 関連記事:

発達障害の子育てで疲れたあなたへ|親のストレスを減らすメンタルケア習慣10選

【2025年版】心が疲れた時に観たいドラマ10選|癒しと元気がもらえる作品

【厳選】心が疲れたときに観るべき感動映画5選|癒し効果抜群!

育児の疲れを癒す!ママにおすすめのアロマオイルの選び方

完璧な親を目指さない育児のすすめ|ストレスを減らし楽しく子育てする方法

育児疲れがつらいあなたへ|他の子と比べない7つの心がけ

✨まとめ|家庭療育は「続けやすさ」がカギ!

- 📌 専門家任せではなく、家庭でもできることを少しずつ

- 📌 継続には「頑張りすぎない工夫」が欠かせません

- 📌 できる日だけ、できる分だけ。それでも立派な家庭療育です😊

15. 療育に関するよくある誤解とその真実|不安を解消しよう💡

療育を検討するとき、「厳しい?」「うちの子に必要?」といった疑問や不安を抱く方も多いです。

ここでは、よくある誤解とその実際をわかりやすくまとめました📌

❌ よくある誤解と✅その真実

| 誤解 | 真実 |

|---|---|

| ❌ ABA=厳しい訓練? | ✅ 実際は子どもに合わせた柔軟なプログラムで、無理のない進め方が可能。ごほうびや遊びも活用します |

| ❌ 感覚統合療法を受けないと成長しない? | ✅ 感覚統合が必要な子には有効ですが、すべての子に必須ではありません |

| ❌ 療育を受けたら「普通の子と同じ」になる? | ✅ 療育の目的は「特性を理解し、その子らしさを育む」ことです |

🧡 「この支援が必要なのかな…?」と迷ったら、まずは相談から。

子どもによって合う方法は違うからこそ、沢山の選択肢があります。

👉 関連記事:

療育は必要?始める前の不安と決断のリアル体験談

児童発達支援・療育を始める前に知りたかった7つのポイント|親のリアル体験

発達検査は必要?吃音・幼稚園での困りごとから決断した理由とは

児童発達支援って必要?悩んだ末に決断した理由と助成制度のリアル体験

家庭でできる発達障害児の支援|感覚過敏・DCD・実行機能に効く療育法

16. 自治体の支援を活用する方法|費用や制度もサポートに📝

「療育ってお金がかかるのでは?」「どこに相談したらいい?」と不安に感じる方へ。

自治体の支援制度を上手に使えば、金銭的・情報的なサポートが受けられます。

🏛️ 自治体で活用できる支援制度の例

| 支援内容 | 詳細 | 申請先 |

|---|---|---|

| 🪪 療育手帳の取得 | 受けられる支援の幅が広がる(支援対象・割引制度が利用可能に) | 市区町村窓口 |

| 🧑🏫 発達支援センター | 発達相談・親向けの勉強会・発達検査など | 自治体や地域センター |

| 💰 助成金・補助制度 | 通所費用や交通費の一部補助など | 自治体によって異なるため要確認 |

🧑👦👦 経験談:我が家のケース

我が家では、市の発達相談窓口に2歳頃から相談。

結果的には、3歳児検診をきっかけに、療育につながりました。

最初は「どこに相談したらいいのかわからない」と迷いましたが、無料で相談できる場所があることを知って安心できました😊

👉 関連記事:

【体験談】発達障害の兆候と3歳児検診が転機となった療育への一歩

【療育センター体験談】プログラム内容と息子の成長記録

【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき

児童発達支援って必要?悩んだ末に決断した理由と助成制度のリアル体験

【体験談】相談支援事業所と児童発達支援の選び方・申し込み手順をわかりやすく解説

【完全保存版】児童発達支援事業所の選び方|体験談から学ぶ成功のコツ

✨まとめ|「まずは相談」から一歩ずつで大丈夫

- 🌸 誤解を解けば、療育はもっと身近になります

- 🏢 自治体の支援は活用しないともったいない!

- 💬 疑問があるときは「話してみること」から始めましょう

17. よくある質問

ASDの子どもに療育は必要ですか?

必要かどうかは個々の特性によりますが、早期療育はコミュニケーション力や生活スキルの向上に効果的です。

療育は何歳から始めるのがベストですか?

一般的に2〜3歳から始めると効果が高いとされていますが、年齢に関係なく適切な支援を受けることが重要です。

ABA療法とは何ですか?

応用行動分析(ABA)は、行動のパターンを分析し、良い行動を強化することで適応力を高める療育方法です。

TEACCHプログラムとは何ですか?

視覚的なサポートを活用し、構造化された環境で学習や生活スキルを向上させる療育方法です。

感覚統合療法はどんな効果がありますか?

感覚過敏や鈍麻のある子どもが、適切な感覚処理を学ぶことで生活しやすくなる支援方法です。

家庭でできる療育の例はありますか?

視覚スケジュールの活用、ソーシャルストーリー、ルールの明確化、感覚遊びなどがあります。

療育はどこで受けられますか?

自治体の発達支援センター、療育施設、専門クリニック、幼稚園や保育園の支援プログラムなどで受けられます。

療育には費用がかかりますか?

自治体の支援制度を利用すると、負担を抑えながら療育を受けることが可能です。

療育の効果はどれくらいで出ますか?

個人差がありますが、数ヶ月〜1年ほど継続すると変化が見られることが多いです。

ASDの子どもに向いている習い事はありますか?

水泳、音楽、アート、体操など、個々の興味や感覚特性に合った習い事がおすすめです。

まとめ

ASDのお子さんへの療育には、ABA・TEACCH・感覚統合・SST・音楽療法など、実に多様な方法があります。

大切なのは、「どれが正解か」ではなく、「わが子に合った方法を柔軟に取り入れる」という視点です。

✨ どんな小さなことでも、家庭で取り組める工夫が成長につながります。

不安になったときは、専門家や自治体の支援窓口に相談することも一つの選択肢です。

🧡 子どもも親も、少しずつ成長していけるような環境づくりを、一緒に始めてみませんか?

✅ まずは身近な支援先(発達支援センター・児童発達支援施設)に問い合わせてみましょう。

無料相談やサポート制度が利用できる場合もあります。

📘 関連記事もチェック!

- 療育×声かけ|成功するポジティブコミュニケーションのコツと実例

- 【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方

- 【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説

📣次回予告

👉次回は、「我が家のルール4選と楽しく習慣化するための工夫」をご紹介予定です!

お楽しみに!